일본에서는 엑스포(EXPO)를 ‘반파쿠’로 부른다. 만국박람회를 줄인 ‘만박(萬博)’의 일본어 발음이 반파쿠다. ‘천하의 부엌’ 오사카(大阪)에서 엑스포(4월 13~10월 13일)가 한창이다. 일본은 앞서 1970년 오사카, 2005년 아이치(愛知)엑스포를 개최한 바 있다. 등록박람회를 한 번도 열지 못한 우리와 달리 일본은 벌써 세 차례다. 5년마다 6개월간 개최하는 등록박람회는 세계 최대 규모다. 1993년 대전엑스포는 체급이 작은 인정박람회였다. 일본은 1964년 도쿄올림픽과 1970년 오사카엑스포를 통해 패전국에서 벗어나 선진국 반열에 올랐음을 알렸다. 이후 한동안 일본은 미국에 이은 세계 2위 경제대국 자리를 지켰다. 오사카엑스포 주최 측은 55년 전 6,400만여 명에 비해 2,800만 명으로 관람객을 낮춰 잡았지만 여의치 않은 모양이다.

지금이야 스포츠를 비롯한 메가 이벤트가 흔전만전하지만 19세기만 해도 볼거리는 흔치 않았다. 세계 최초 박람회는 1851년 런던박람회다. 일본이 국제사회에 처음 얼굴을 내민 것도 박람회를 통해서였다. 사쓰마(가고시마) 번은 1867년 파리박람회에 도자기를 첫 출품했다. 사쓰마 도자기는 유럽인들을 사로잡았고, 단박에 자포니즘(Japonism) 열풍을 불렀다. 유럽인들은 앞 다퉈 도자기를 사들였고 사쓰마 도자기는 최고 사치품이 됐다. 사쓰마는 도자기 판 돈으로 대포와 군함을 사들였고 조슈(야마구치)와 손을 잡고 메이지유신을 단행했다. 아이러니한 건 도자기 산업의 주인공이 조선도공이라는 점이다. 임진왜란 포로로 끌려간 조선도공들은 오늘날 반도체와 맞먹는 하이테크 산업을 주도하며 일본 개화에 기여했다. 쓰라린 역사다.

오사카는 한반도와 밀접한 곳이다. 원조 한류인 조선통신사와 연결 지어 생각하면 한층 각별하다. 지금도 오사카는 재일 동포가 가장 많이 사는 곳으로, 조선통신사의 주된 통로였다. 조선통신사는 임진왜란 이후 도쿠가와 이에야스가 관계 개선을 위해 요청한 평화사절단이다. 한양을 떠난 통신사는 육로와 해로를 따라 에도로 향했다. 한양~에도는 왕복 4,600km에 이르는 거리다. 부산항부터 오사카까지 바닷길만 840km다. 오사카는 일본 본토 첫 기착지였다. 에도 막부는 통신사 행렬이 시모노세키에 들어서면 오사카까지 뱃길을 안내했다. 지난 11일 부산항을 출발해 보름여 만에 오사카에 도착한 조선통신사 재현 선 역시 세토내해 전통항해협의회 도움을 받았다. 비로소 본토에 오른 통신사는 요도우라(淀浦) 강을 거슬러 에도로 갔다.

지난해 자동차를 이용해 시모노세키부터 구레, 토모노우라, 히로시마를 다녀왔다. 선조들이 말과 배를 타고 이동했을 소도시 곳곳에서 조선통신사 행적을 만났다. 최근 엑스포 한국관에서는 조선통신사 행렬이 재현됐다. 한일국교정상화 60주년을 맞아 261년 만에 연 행사는 여러모로 뜻깊었다. 관람객들은 조선통신사 선박과 통신사 행렬에 흥미를 나타냈다. 조선통신사는 단순한 외교 사절을 뛰어넘은 평화와 문화 사절이었다. 1607~1811년까지 200여 년 동안 12차례 파견된 조선통신사는 신뢰를 상징한다. ‘믿음을 통하는 사절단’이란 명칭 또한 일본으로 가는 사절단에만 사용했다. 통신사의 주요 임무는 도쿠가와 쇼군에게 국서를 전달하고 답서를 받아오는 것이다. 조선통신사는 쇼군을 만나 국서를 교환함으로써 신뢰를 쌓았다.

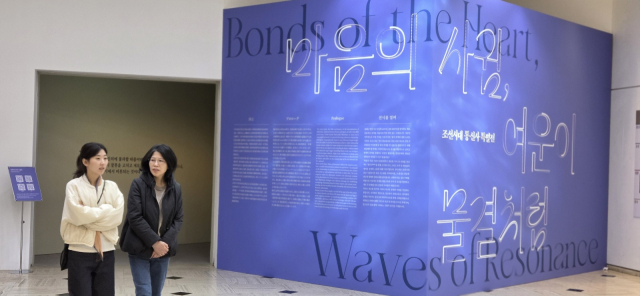

통신사가 지나는 길목에 위치한 다이묘들은 숙식과 행정편의를 제공하며 극진히 환대했다. 일본 기록에 따르면 과도한 접대로 지방재정이 휘청거릴 정도였다. 그럼에도 에도 막부는 조선통신사를 앞선 문화를 받아들이는 유용한 창구로 인식했다. 일본 지식인들은 통신사 행렬이 머무는 숙소를 방문해 밤새워 필담을 나누고 글씨와 시를 받는 것을 특별한 기쁨으로 여겼다. 서울역사박물관은 6월 29일까지 ‘마음의 사귐, 여운이 물결처럼’을 주제로 조선통신사 특별전을 열고 있다. 전시장에서는 친밀한 교류 흔적을 확인할 수 있다. “그대와 하룻밤 이야기하는 것이 십 년 동안 책을 읽는 것보다 낫다.”는 일본 학자의 글은 인상적이다. 비록 불행한 근현대사를 공유하고 있지만 한국과 일본에도 호우시절은 있었다.

대륙과 단절된 섬나라 일본에게 조선통신사는 새로운 세계와 만나는 엑스포였다. 통신사가 머무는 동안 문화와 물물이 섞이고 지식은 확장됐다. 통신사 일원으로 다녀온 이언진은 ‘오사카는 큰 도회지라 진기한 보물은 용궁의 보물을 털어낸 듯, 페르시아 상인들도 눈부셔하고 절강의 처자들도 빛이 바래네’라며 오사카의 번화함을 묘사했다. 포르투갈 상인들이 다네가시마(種子島)에 상륙(1543년)해 서구 문물을 전하기 전까지 조선통신사는 유일한 문화 유입 창구였다. 어쩌면 조선과 일본의 악연도 조선통신사가 끊기면서 시작됐는지 모른다. 통신사는 1811년, 12차 사행을 끝으로 중단됐다. 이로부터 불과 65년 뒤 일본은 강화도조약(1876년)을 시작으로 조선침략을 본격화했다. 신뢰가 끊긴 자리에서 전쟁이 싹텄다.

에도 시대 외교가 아메노모리 호슈(雨森芳洲)는 ‘성신이라는 것은 진실 된 마음을 뜻하며 서로 속이지 않고 다투지 않으며 진실을 갖고 교제하는 것’이라고 했다. 한일 양국에 필요한 말이다. 2025년 오사카엑스포 한국관의 주제는 ‘연결’이다. 한일 양국이 새로운 미래로 나가는 것 또한 새로운 연결에 있다.