중국 화웨이가 국내 데이터센터 장비 시장에서 저가 공세를 강화하고 있다. 이미 전력설비 등 핵심 장비가 외산에 의존하고 있는 상황에서 중국산마저 한국 데이터센터 산업의 성장 가능성에 주목하며 파고드는 모습이다. SK텔레콤 해킹 사고 이후 정보보호에 대한 경각심이 높아진 와중에 방대한 데이터가 집적되는 인공지능(AI) 산업 핵심 인프라인 데이터센터 주권이 흔들리고 있다는 우려가 제기된다. 과거 백도어(인증받지 않고 망에 침투할 수 있는 수단) 논란을 일으켰던 화웨이의 국내 진출 행보를 예의주시해야 한다는 지적이 나온다.

20일 정보기술(IT) 업계 및 국립전파연구원에 따르면 화웨이는 올해 2월 무정전전원장치(UPS) 부품의 일종인 정류기 최신 제품 4종의 전파인증 적합성평가 적합등록을 마쳤다. 전파인증은 국내에서 전자기기를 출시하기 전에 반드시 통과해야 하는 과정이다. UPS는 비상 상황에도 끊김 없는 전력 공급을 가능하게 하는 설비다. 데이터센터용 필수 장비 중 하나다.

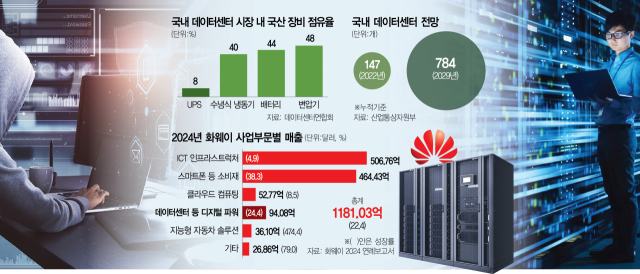

화웨이는 국내 데이터센터 장비 시장에서 입지를 넓히기 위해 영업 전략도 강화하고 있다. 관련 업계에 따르면 데이터센터 장비 입찰 때 화웨이가 제시하는 가격은 경쟁사 대비 20% 이상 낮은 것으로 알려졌다. 여기에 화웨이는 자국 내 네트워크를 활용해 데이터센터용 배터리도 싸게 조달할 수 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다. 업계 관계자는 “현재 화웨이의 데이터센터 장비는 아직 국내 기업들이 선호하지 않고 있어 국내 시장 점유율이 한자릿수 이하 미미한 수준에 불과한 것으로 파악된다”면서도 “화웨이의 공격적인 행보가 국내 데이터센터 시장 성장과 맞물려 시장 판도를 뒤바꿀 가능성에 주목하고 있다”고 전했다.

이 뿐 아니다. 중국 ZTE도 올 3월 서울사무소를 세워 데이터센터용 서버 제품의 국내 판매를 본격화했다. 한국어 기술 지원팀을 구성하고 국내 파트너사와 협력해 고객 맞춤형 솔루션을 제공할 방침이다. 중국의 입김이 거세지며 데이터센터를 이용 또는 운영하는 IT기업들의 정보보호 관리 역량도 떨어질 수 있다는 우려가 나온다.

더 큰 문제는 이미 외산 장비가 중국 기업들의 시장 진출 전부터 국내 데이터센터에 가득 차 있어 한국의 데이터센터 주권 자체가 흔들리고 있다는 점이다. 한국데이터센터연합회에 따르면 국내 데이터센터에 탑재된 국산 UPS 비중은 8%에 불과하다. 그나마 국내 대기업이 수십년부터 사업을 영위해온 변압기나 배터리의 경우 국산 비중이 48%, 44%다. 업계 관계자는 “데이터센터는 해킹과 함께 화재 문제에도 각별한 대응이 필요한데 값이 싸면서도 화재 위험이 상대적으로 낮은 LFP(리튬·인산·철) 배터리에 대한 선호도가 높아지고 있다”면서 “화웨이가 국내 데이터센터 시장에서 점유율을 확대하기 위해 다른 중국 업체의 배터리를 조달해와 같이 판매하려는 것도 이 때문”이라고 설명했다.

현재 국내 데이터센터 UPS 장비로 채택되는 주요 브랜드는 대부분 외국 업체다. 독일 슈나이더일렉트릭, 미국 에퀴닉스, 독일 지멘스, 미국 버티브 등이 대표적이다. 2024년 감사보고서에 따르면 슈나이더일렉트릭코리아의 지난해 매출은 3307억 원으로 전년(3070억 원) 대비 약 8% 증가했다. 이에 공공 데이터센터 입찰 과정에서 국산 제품에 대한 우대가 있어야 한다는 게 국내 기업들의 요구다.

전문가는 AI 시대 핵심 인프라인 데이터센터의 주권을 확보하고 정보보호 문제에 선제적으로 대응할 수 있도록 정부가 종합적인 데이터센터 정책을 수립해야 한다고 입을 모은다. 이와 관련해 미국 상무부는 최근 전 세계 어디서든 화웨이의 어센드 AI 칩을 사용하면 미국 수출 규제를 위반한 것으로 간주한다는 지침을 내렸다. 임종인 고려대 정보보호대학원 교수는 “백도어 논란이 있는 화웨이는 과거 5세대(5G) 통신장비 도입 때처럼 국내 데이터센터 장비 시장에 진입하기 어려울 것”이라면서도 “화웨이의 데이터센터 사업 관련 행보를 국가안보 차원의 문제로 접근할 필요가 있다”고 조언했다.

![[스타트업이 새 정부에 진짜 원하는 것 ①] 클라우드 장벽에서 꺼내주세요](https://byline.network/wp-content/uploads/2025/05/cloud-002.jpg)

![한국은 ‘모빌리티 혁신의 무덤’… “플랫폼 구독경쟁 격화” 넷플릭스·티빙 등 OTT 결합 열풍 [AI 프리즘*스타트업 창업자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/20/2GSVCIPEG9_1.jpg)

![시청률 1% '당신의 맛' … 넷플릭스로 옮기자 1위 [디지털포스트 모닝픽]](https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202505/54433_148272_5623.jpeg)