(조세금융신문=진민경 기자) 올해부터 본격적으로 책무구조도가 시행되면서 10개 금융지주와 5대 시중은행을 포함한 54개 은행 임원이 책무구조도에 기반한 내부통제 및 위험관리 책무를 지게 됐다.

특히 은행권이 내부통제 강화에 사활을 걸고 있지만, 5대 시중은행에서 올해 들어서만 700억원에 가까운 금융사고가 발생한 것으로 확인됐다.

◇ 피해액·건수 5년來 최고치

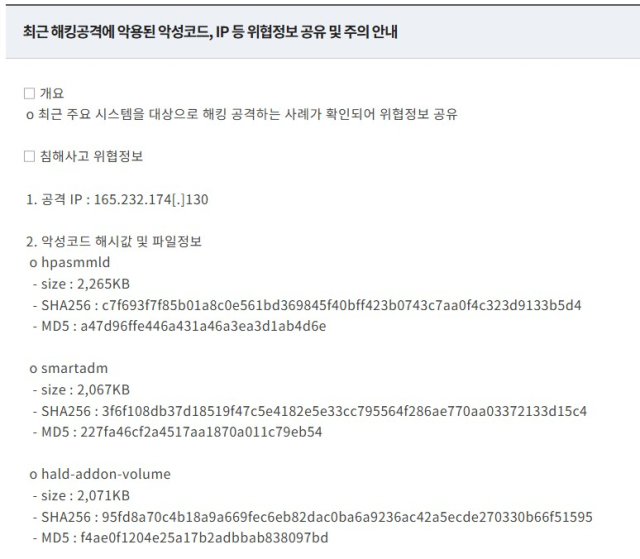

금감원 자료에 따르면 지난해 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협, 경남, 부산, iM, 제주, 전북, 광주, 산업, IBK기업, 수출입, SC제일은행 등 15개의 시중은행, 지방은행, 국책은행에서 발생한 금융사고 피해 금액은 5년 사이 최대치를 기록했다. 해당 기간 피해 금액은 무려 1877억900만원이다.

금융사고 피해액은 해마다 증가하고 있다. 2020년 68억5200만원에서 2021년 316억8000만원으로 늘더니 2022년 914억7100만원으로 급증했고, 2023년 666억800만원을 기록하며 잠시 주춤했다가 1년 만에 3배 가까이 폭증했다. 2024년과 2020년을 비교하면 피해액이 무려 27배 증가했다.

지난해 금융사고 건수(61건)도 5년 사이 최대치를 기록했다. 2023년 30건을 기록했던 것과 비교하면 2배 이상 늘어났다.

특히 지난해에는 10억원 미만의 소형 사고가 대폭 증가한 것으로 파악된다. 일각에선 사고 규모가 작다는 이유로 은행권 대응이 소홀했던 것 아니냐는 지적이 나온다. 은행권이 대형 금융사고 대응에 집중하면서 소형 금융사고는 상대적으로 느슨하게 대응한 것 아니냐는 의견이다.

한 전직 금융권 관계자는 “은행업 감독규정에서는 10억원 미만 금융사고는 수시공시 대상이 아닌데, 그러다 보니 (금융사고를) 인지하더라도 쉬쉬하는 경우가 있다”고 귀띔했다.

은행업 감독규정에서는 10억원 이상 금융사고의 경우 발생 후 15일 이내 수시공시 하도록 분류하지만, 10억원 미만의 경우 수시공시 대상으로 분류하지 않는다. 추후 분기별 정기보고서에서 발생 유무는 확인이 가능하지만 구체적으로 유형은 파악할 수 없다.

◇ 신상필벌 강화에도 완벽 차단 역부족

은행권은 ‘금융사고 제로(0)’를 목표로 올해부터 책무구조도를 도입했으나 100억원이 넘는 대규모 금융사고가 이미 여러 차례 공시된 상황이다.

5대 시중은행에서 올해 들어 7건의 금융사고가 공시됐는데, 총 652억6500만원 규모다. 100억원이 넘는 대규모 금융사고도 하나은행과 농협은행에서 발생했다.

하나은행의 경우 지난 14일 지난해 4월 350억원 규모 금융사고가 발생했다고 공시했다. 이에 대해 하나은행은 기한의이익상실 조치와 함께 담보물 매각 등을 통해 99.5% 회수 조치된 상태라고 밝혔다. 최종 손실 예상 금액은 1억9538만원이다.

농협은행은 지난 4일 204억9310만원의 금융사고가 발생했다고 공시했다. 대출상담사가 다세대 주택 감정가를 부풀려 설정해 주택담보대출(주담대)를 내줬고, 이에 따른 손실 예상금액은 현재 미정이다.

이외에도 국민은행에서 지난 18일 소속 직원이 업체 신용등급을 허위로 상향 조정해 대출이 더 많이 나오도록 조작, 결과적으로 21억8900만원의 금융사고가 발생했다고 공시했다. 앞서 국민은행은 외부인에 의한 사기로 지난 2월 7일에도 22억2140만원의 금융사고가 발생했다고 공시했다.

신한은행은 지난 3월 신한은행 직원이 거래업체 명의도용 등으로 17억700만원을 횡령하는 사고가 발생했다고 공시했다.

은행권은 올해 책무구조도 도입을 앞두고, 이미 지난해부터 내부통제 강화를 최우선 과제로 선택했으나 여전히 허점이 많다는 비판을 피할 수 없는 상황이다.

한 은행권 관계자는 “금융사고 예방 차원에서 신상필벌을 강화하는 등 최우선 과제로 내부통제 강화를 꼽고 있다”면서도 “내부적으로 규율을 강화하더라도 직원 개개인의 일탈을 완벽하게 방어하기에는 아직은 한계가 있다”고 설명했다.

금융당국은 금융권의 내부통제 미흡에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다는 입장이다.

박충현 금융감독원 부원장보는 지난 3월 ‘금융감독 업무설명회’에서 “내부통제의 질적 제고를 위해 책무구조도와 내부통제 혁신 방안의 안착을 지도하고 미흡한 부분은 엄정 대응하겠다”며 “준법 제보와 이사회·경영진 간 소통을 통해 은행의 건전한 조직문화를 적극 뒷받침 하겠다”고 강조했다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]