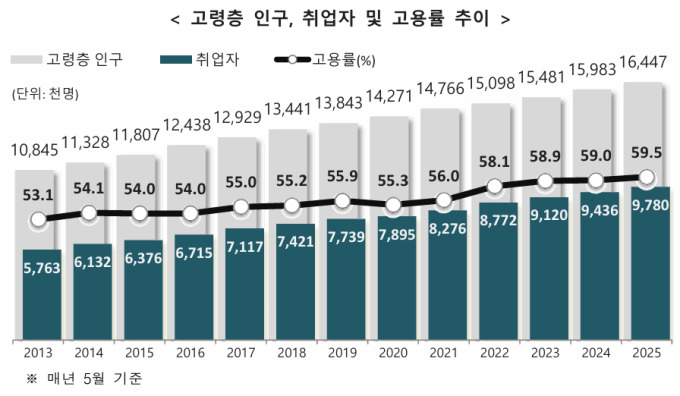

고령층(55∼79세) 경제활동인구가 사상 처음 1000만명을 넘어섰다. 통계청의 5월 고령층 부가조사 결과에 따르면, 경제활동인구(취업자+구직자)는 총 1001만명으로 전년 동월 대비 32만8000명 증가해 사상 최고치(60.9%)를 기록했다. 고령층 10명 중 7명은 “평균 73.4세까지 일하고 싶다”고 답했다고 한다. 급속한 고령화와 불충분한 연금 탓에 노인 복지 관련 수치들이 갈수록 악화하고 있어 씁쓸하다.

저출산·고령화로 생산인구가 줄어드는 상황에서 나이가 들어도 경제활동을 이어가는 건 긍정적이다. 오랫동안 쌓아 온 경험과 전문성을 활용한다면 우리 경제에도 도움이 된다. 하지만 고령층 경제활동인구의 속내를 뜯어보면 서글프다. 직업별로 보면 고령층 취업자는 단순 노무 종사자(22.6%)와 서비스 종사자(14.5%)의 비중이 컸다. 반면 관리자(2.1%)나 사무 종사자(8.3%)는 상대적으로 낮았다. 계약 기간이 1년 미만인 임시직으로 일하는 60세 이상 고령층이 198만여명으로 집계됐다. 비정규직으로 저숙련·단순노동을 하는 노인 일자리 실태가 고스란히 드러난다.

고령층의 경제활동인구가 높아지는 건 노후 준비가 안 된 탓에 생계를 위해 고용 전선에 나서고 있기 때문이다. 법정 정년은 60세지만 실제 퇴직 연령은 50세 안팎으로 경제활동 기간이 짧은 데다 버팀목이 돼야 할 공적연금이 제 역할을 하지 못해서다. 일하고 싶은 이유로 ‘생활비에 보탬이 되기 위해’(54.4%)가 가장 많은 걸 봐도 그렇다. 노인의 경제 활동 참여가 늘고 있지만, 우리나라 노인빈곤율(39.3%)은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높다. 2050년에는 국민 6명 중 1명이 빈곤 노인이 될 것이란 우울한 전망도 나왔다. 하루 평균 노인 자살 인구가 10.5명에 달한다. 참담한 현실이 아닐 수 없다.

우리나라는 지난해 65세 이상 인구 비중이 20%가 넘으면서 초고령사회에 진입했다. 그런데도 노인 정책은 턱없이 미흡하다. 정부에서 노인 일자리 사업을 하고 있지만, 월 30만원 미만을 주는 ‘푼돈 벌이’가 대부분이다. 하루 3000원을 벌기 위해 폭염에도 폐지를 줍는 노인들이 적지 않다. 노인 빈곤을 해결하고 정신건강을 돌보는 일은 국가의 중요한 과제다. 단순 생계 지원에 머무는 노인 일자리 정책을 넘어 이들의 경험과 지식, 전문성을 살릴 수 있는 맞춤형 일자리 발굴이 절실하다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]