미국 의약품 가격 체계가 사실상 '정부 기준가' 중심 구조로 재편되기 시작했다. 정부가 직접 가격 협상에 나서 기준선을 제시하는 방식이 본궤도에 오르면서 국내 기업을 포함한 글로벌 제약사들의 투자·R&D 전략도 대대적인 조정이 불가피하다는 전망이 나온다.

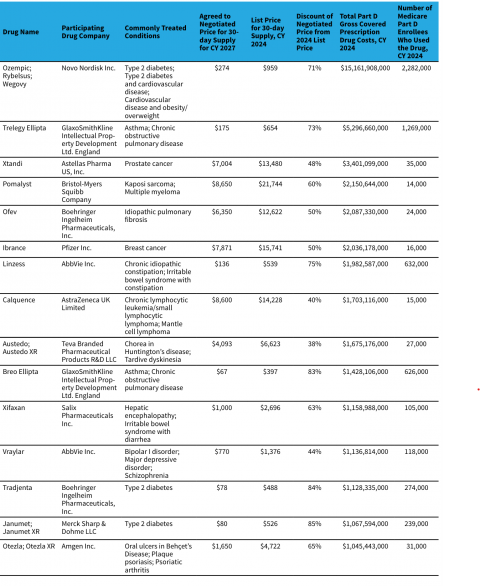

27일 관련 업계에 따르면 미국 보험청(CMS)은 2027년부터 적용될 고가 처방약 15종의 협상 가격을 공개했다. 이는 2022년 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 두 번째 약가 협상 결과다.

가장 큰 변화는 GLP-1 계열 의약품에서 나타났다. 노보 노디스크의 당뇨 치료제 '오젬픽'과 비만 치료제 '위고비'의 월 정가는 기존 959달러(약 141만원)에서 274달러(약 40만원)로 대폭 낮아졌다. 정가 기준 71% 인하다. 다만 리베이트 및 기존 할인 구조를 반영한 순가격 기준으로는 실제 인하폭이 약 30%에 그칠 것이라는 분석이다.

항암제·호흡기 치료제도 대거 조정됐다. 아스트라제네카 혈액암 치료제 '칼퀀스'는 약 40%, GSK의 폐질환 치료제 '트렐리지'와 '브레오'는 각각 73%, 83% 인하됐다. 전체 15개 품목의 할인율은 38~85%로 집계됐으며 CMS는 이번 조정으로 연간 약 85억 달러(약 12조4593억원)의 재정 절감이 가능할 것으로 추산한다.

협상 과정도 이전과 달라졌다. CMS는 제약사와 최소 세 차례 이상 공식 협의를 진행하며 초기안과 반대안이 반복 제시됐고 다수 품목이 정부 측 최종안 수용으로 종결됐다. 사실상 정부 주도 기준가격 체계라는 평가가 나온다.

정책 기조도 당분간 흐트러지지 않을 전망이다. IRA는 바이든 행정부에서 도입됐지만 트럼프 행정부에서도 유지됐다. 트럼프 대통령은 오히려 '최혜국 대우 가격(MFN)' 개념을 언급하며 미국 약가를 독일·일본 등 선진국 수준으로 낮추는 방안을 검토 중이다.

제약사 반응은 제각각이다. GSK는 협상 결과를 긍정적으로 평가했지만 노보 노디스크는 '정부 주도 가격책정은 장기적으로 환자 접근성을 악화시킬 수 있다'고 비판했다. 미국제약협회(PhRMA)는 '혁신 신약 개발의 수익성감소에 따른 R&D 투자 위축'을 우려했다.

이와는 반대로 시장 반응은 긍정적이다. CMS 발표 당일 뉴욕증시에서 노보 노디스크 주가는 3% 넘게 상승했고 GSK·아스트라제네카도 강세였다. 최근 상승세가 컸던 머크만 하락했다. 가격 인하 충격보다는 정책 불확실성 해소 여부가 주가에 더 큰 영향을 줬다는 분석이다.

일각에서는 이번 가격 인하가 제약사보다 약국급여관리자(PBM)와 보험사 등 '중간 업체'에 더 큰 충격을 줄 수 있다는 전망도 나온다. 미국 시장은 원래 정가와 순가격의 괴리가 큰 구조여서 정가 인하가 제약사의 순매출에는 제한적 영향을 미쳐서다.

국내 제약·바이오, 셈법 복잡

미국 시장이 글로벌 제약사 실적에서 차지하는 비중은 갈수록 커지고 있다. 노보 노디스크는 올해 1~9월 기준 전체 매출의 56%를 미국에서 창출했고 아스트라제네카는 42%, GSK는 52%가 미국 매출이다. 국내 기업 역시 지난해 미국에 14억8천만달러(약 2조800억원) 규모 의약품을 수출하며 최대 수출국으로 자리 잡은 상황이다. 미국의 약가 정책 변화가 단일 국가 차원의 규제 이슈를 넘어, 글로벌 제약 산업의 수익 구조와 투자 전략 전반에 영향을 미치는 구조적 변수로 작용하는 배경이다.

이러한 변화는 한국 제약·바이오 기업에도 직간접적인 영향을 미치고 있다. 국내 플랫폼 기술 보유 바이오텍, 위탁개발생산(CDMO) 기업, 바이오시밀러(동등생물의약품) 기업 모두 미국 정책 변화를 예의주시하고 있는 것으로 알려졌다.

통상 미국 내 고가 약물의 수익성이 구조적으로 낮아질수록 글로벌 빅파마는 내부 연구개발 비중을 줄이고 외부 기술 도입이나 공동개발 전략을 확대할 가능성이 높아진다.

빅파마는 현재 내부 연구와 외부 도입 비중을 50 대 50 수준으로 유지하고 있는데 미국 식품의약국(FDA) 신약 승인 건수가 둔화하면서 외부 기술 도입이 증가하는 추세다. 최근에는 아시아 기업이 두각을 드러내고 있는데 특허연장 전략을 펼칠 수 있는 제형변경 기술 플랫폼 등을 보유한 한국 기업에 상대적으로 유리한 환경이 형성되고 있다는 분석이다.

한편 미국의 약가 인하 기조는 국내 CDMO 기업에도 새로운 기회로 작용할 여지가 있다. 고가 의약품 수익성이 낮아질수록 글로벌 빅파마가 비용 절감과 외주 확대에 나설 가능성이 커져서다. 최근 관세 협상으로 한국산 의약품이 미국에서 최혜국 대우(최대 15% 관세)를 적용받게 되면서, 기존 고율 관세(최대 200%) 리스크가 해소된 점도 긍정적 변수로 꼽힌다.

다만 바이오시밀러 기업은 더 복잡한 환경에 직면할 수 있다는 우려가 나온다. 오리지널 약물 가격 자체가 낮아질 경우 시밀러 또한 단순 가격 할인 모델만으로는 차별화가 어려워지기 때문이다. 여기에 미국 내 약사 대체 조제 규제 완화 움직임이 더해지며 시장 진입 장벽이 낮아지는 대신 경쟁은 더 치열해질 가능성이 있다.

특히 트럼프 2기 예산법안에서 기존 IRA에 따라 제정된 희귀질환 치료제(orphan drug) 정의를 확대해 복수 희귀질환을 치료하는 의약품이 메디케어 약가 협상에서 제외될 수 있도록 허용하는 방향으로 논의가 진행되는 것도 악재로 꼽힌다. 바이오시밀러의 진입 시점이 늦춰질 수 있다는 우려가 제기되면서다.

대외경제정책연구원은 "오리지널 약가가 메디케어 약가 협상 등으로 인하되면 보험사, PBM의 포뮬러리 등재 기준이 바뀌고, 시밀러와 가격 격차가 좁혀지면서 시밀러가 최저가로 포지셔닝 되기 쉬워지는데, 이때부터 바이오시밀러 점유율 확대가 본격적으로 나타나는 것이 미국 시장의 일반적 패턴"이라면서 "희귀의약품 시장에서 오리지널 약가가 높게 유지되면 가격경쟁력이 약한 바이오시밀러 및 제네릭의 시장진입이 더 어려워질 수 있다"고 말했다.

![[비즈 칼럼] 국산 복제약 확대, 국민 건강과 제약산업 성장의 길](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202511/28/18469436-b0f1-4ff5-9ab4-a8888653a815.jpg)