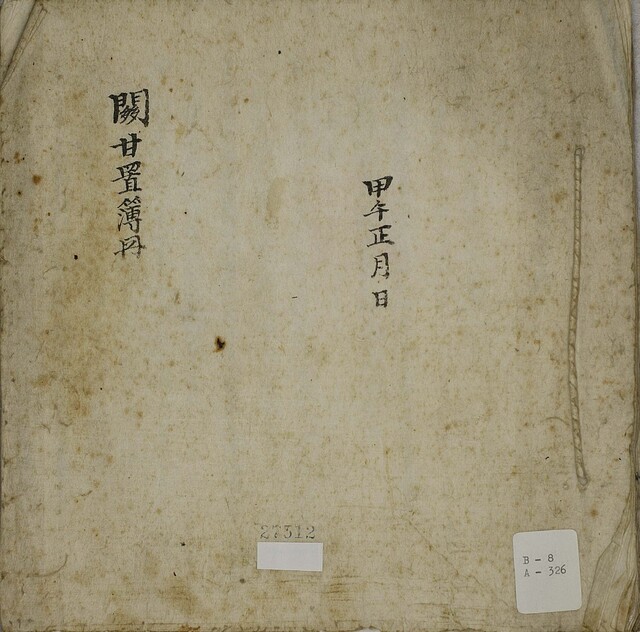

△관감치부책(關甘置簿冊)

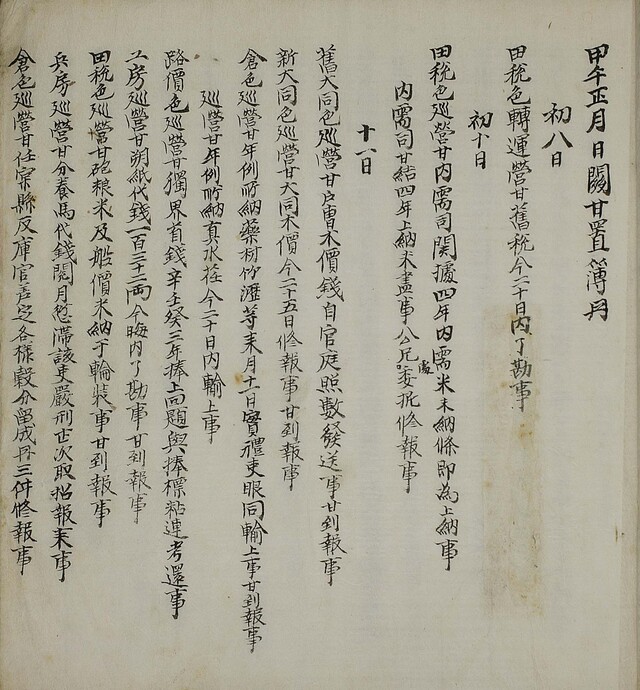

관감치부책(關甘置簿冊)은 1894년 1월부터 6월까지 작성한 세금에 관한 장부이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 30×19cm이며 전체 34면으로 이루어져 있다. 정부 산하 각 관청의 비용 징수와 지출 관련 내용 등이 수록되어 있는데, 1월 8일 전세(田稅)와 전운영(轉運營)의 세금 납부 관련 내용으로 시작한다. 징수 대상처별로 기술되어 있으며 전운영 징세 관련 내용이 비교적 상세하다. 전라도 동학농민군의 봉기와 관군의 농민군 체포 및 침학에 대한 단속 내용이 다수를 차지하고 있다.

동학농민군에 대한 첫 기사는 1894년 4월 2일 등장한다. 호서(湖西), 호남(湖南), 영남(嶺南) 등지(等地)에서 협잡(挾雜)한 무리들이 작당(作黨)하여 기뇨(起鬧)한 수창(首倡)은 체포할 것을 지시하는 내용이 들어 있다. 3월 20일 전라도 무장기포 이후 호남 지역을 중심으로 일어난 동학농민군의 활동을 두고 호서, 영남 지역까지 아우르는 전국적인 항쟁으로 이미 인식하고 있었음을 알 수 있다. 그밖에 같은 날 기사에서 부랑무뢰배(浮浪無賴輩) 천백(千百)이 군집을 이루어 농사를 그만둔 후 지경을 벗어나면 즉시 각 면의 유사(有司), 훈장(訓長)을 초치하여 효유(曉諭)할 것을 당부하는 주문도 있었다.

4월 11일에는 동학농민군을 토벌하러 간 초토사(招討使)가 동도배(東徒輩), 즉 동학농민군을 체포한 수교(首校), 수형리(首刑吏)의 명단을 보고할 것을 명하였다. 4월 17일에도 각 면에서 민심을 선동하는 자를 체포하여 보고하라는 지시가 떨어졌다. 이때 패류배(悖類輩)를 동학당(東學黨)이라 칭하고 체포한 무리들은 결박하여 압송하라는 지시도 떨어졌다. 한편으로는 동도(東徒)가 취당(聚黨)하여 기뇨(起鬧)한 것 외에는 모두 평민(平民)이니 병정(兵丁), 보상(褓商), 관속(官屬)은 물론 이유 없이 체포한 자들도 보고할 것을 명하기도 하였다.

4월 26일에는 동학농민군의 활동에 대한 더욱 구체적인 정황이 알려졌다. 이날 초토사 전령(傳令)에 40~50명 혹은 60~70명이 무장(茂長) 굴치(屈峙)로부터 각자 부안(扶安), 흥덕(興德), 고부(古阜), 정읍(井邑) 등지로 나아간 정황이 포착되었다. 5월 6일에 이르러서는 귀화(歸化)한 백성은 구휼을 더할 것을 명하기도 하였다. 이미 동학농민군 중 귀화, 즉 투항한 이들도 있었음을 알 수 있다. 이때는 완산 전투로 인하여 전주성도 큰 피해를 입었던 시점이었는데, 전주성 안에 있던 조경묘(肇慶廟), 경기전(慶基殿)의 위패(位牌)와 영정(影幀)을 위봉진(威鳳鎭), 즉 위봉산성에 옮기라는 명이 떨어지기도 하였다. 전주화약이 임박했음을 알 수 있다.

이처럼 관감치부책(關甘置簿冊)은 1894년 3~5월 간 동학농민군의 제1차 봉기 및 완산 전투의 정황을 알 수 있게 하는 점에서 매우 소중한 자료임을 알 수 있다.

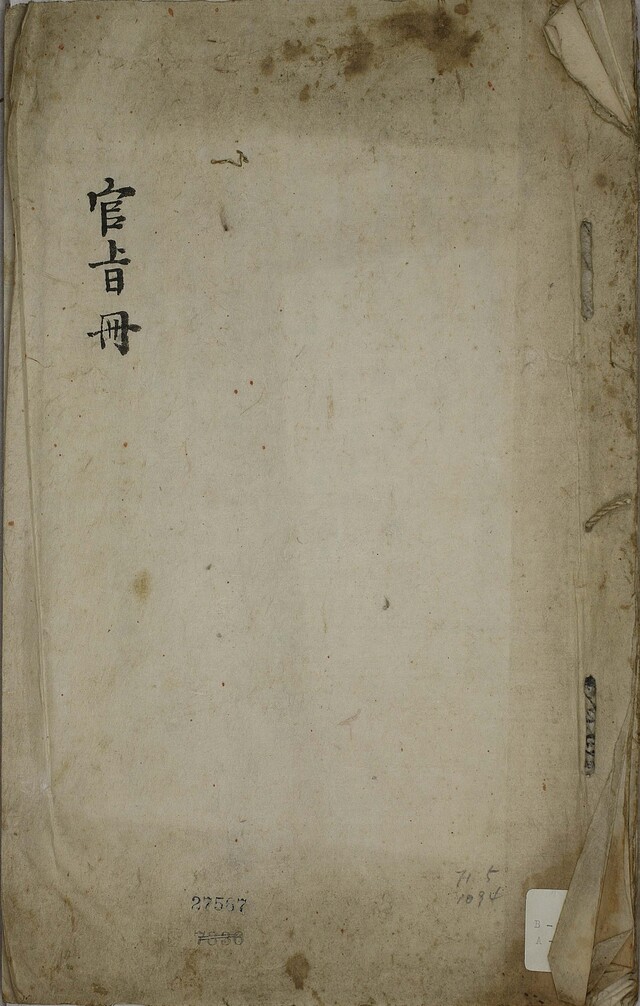

△관지책(官旨冊)

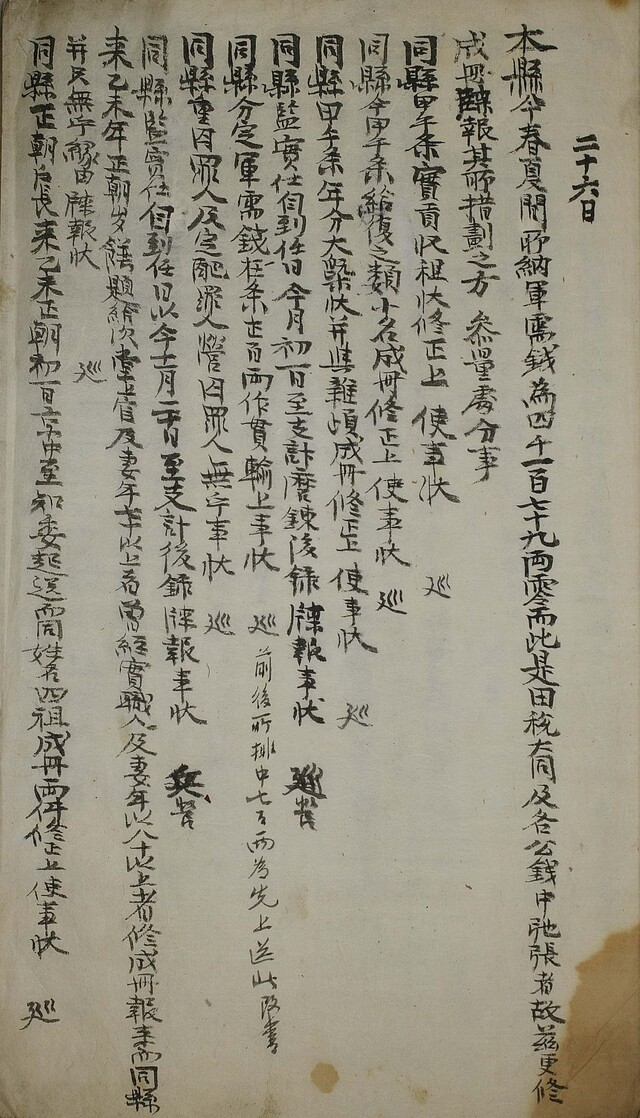

관지책(官旨冊)은 전라도 임실현에서 1894년 10월경부터 1895년 1월까지 각종 업무 처리 상황을 순영과 병영 등 상급관청에 보고한 내용을 정리한 자료이다. 고려대학교 도서관에 서장되어 있다. 크기는 19×30cm이며 전체 26면으로 이루어져 있다. 문서의 첫 시작일은 26일로 되어 있어 몇 월인지 명확히 알 수 없으나, 그 다음이 11월 10일과 을미 정월 초6일 순서로 작성되어 있다. 문서 내용은 세금 관련 내용, 현감 부임건, 도망죄인건, 경내에 아이를 유기한 일이 없다는 보고, 소·술·소나무 3금(禁) 조치 이행건, 혼기 넘겨 결혼 못한 남녀가 없다는 보고, 사학(邪學) 금단 조치건, 동학농민군에게서 무기를 회수한 일 등을 순영에 보고한 내용으로 이루어져 있다. 그리고 임실현 향약장정이 수록되어 있다. 동학농민혁명 당시 군현의 행정업무와 동학농민군 대응책 등을 알 수 있는 자료이다.

구체적으로 들어가 보면은 을미(乙未) 정월 초6일, 즉 1895년 1월 6일 이전의 기록으로 추정되는데, 임실현 경내에서 동도(東徒), 즉 동학농민군으로부터 몰수한 군기(軍器) 중 조총(鳥銃)이 20자루에 이르렀음을 알 수 있다. 1895년 1월 6일 기사에는 죄인(罪人)들, 즉 동학농민군을 체포한 교졸(校卒)의 성명(姓名) 성책(成冊)을 수정하여 올렸다는 내용이 들어 있다. 한편으로는 지난달, 즉 1894년 12월 내린 사학금단(邪學禁斷)의 조치가 강조되기도 하였다. 1월 7일 기사에는 비도(匪徒), 즉 동학농민군으로부터 몰수한 군기(軍器)의 성책(成冊)을 만들 것을 지시하는 내용이 들어 있다. 마지막으로 임실현 향약(鄕約) 장정(章程)이 수록되어 있는데 도약장(都約長), 부약장(副約長)부터 각 면의 약정(約正)에 이르기까지의 명단이 수록되어 있다. 이를 통해 임실현이 동학농민군의 활동 직후 지역 사회를 어떻게 종래의 방식으로 재편성하였는지를 알 수 있다.

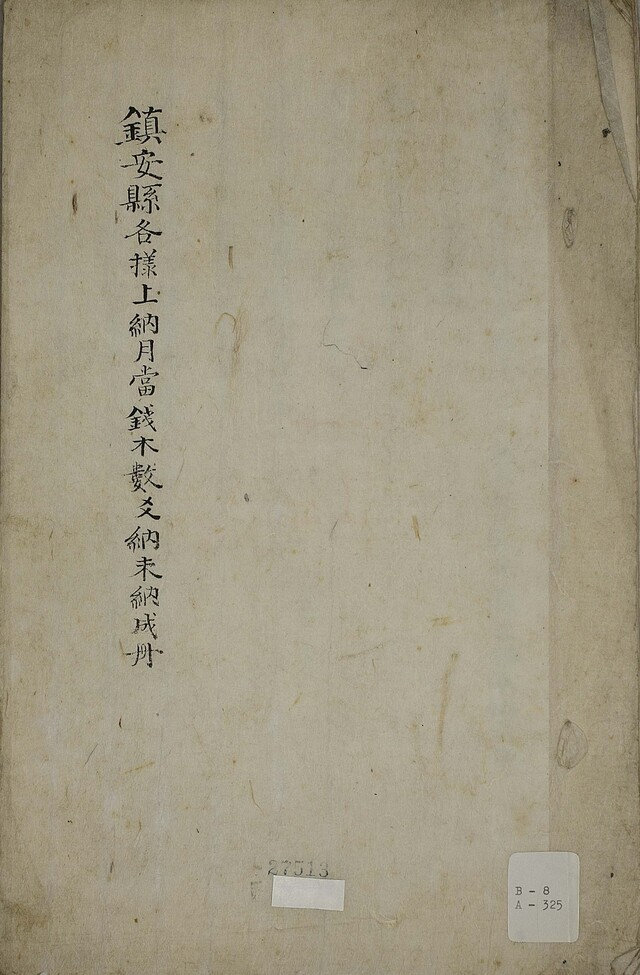

△진안현각양상납월당전목수효납미납성책(鎭安縣各樣上納月當錢木數爻納未納成冊)

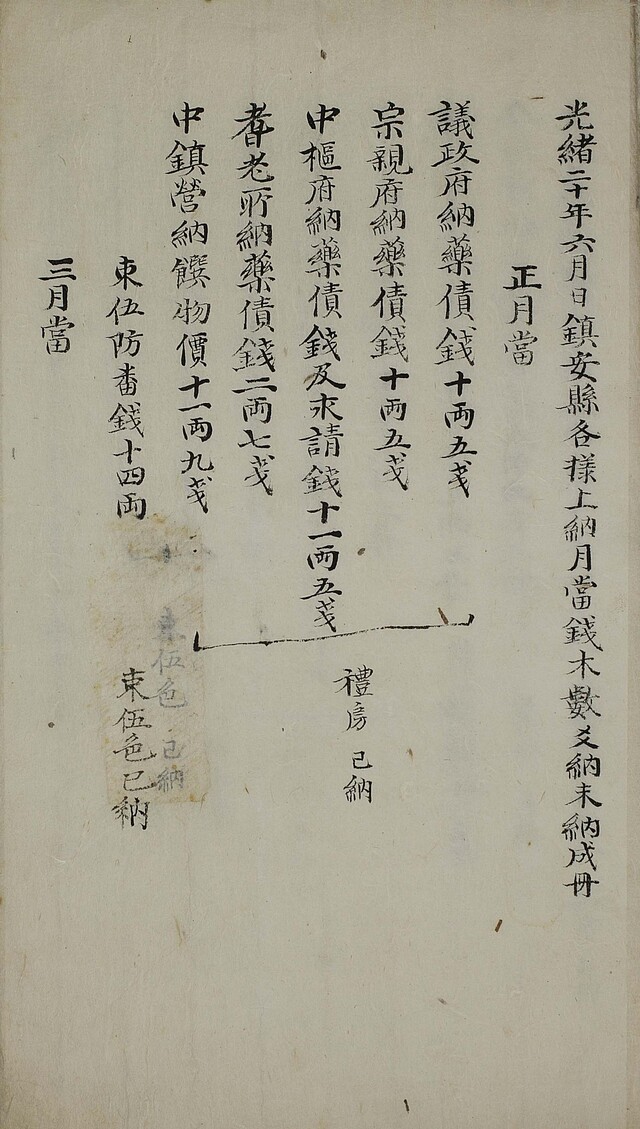

1894년과 1895년 전라도 진안현에서 작성한 것으로 상급기관에 납부해야 할 세액을 납부액과 미납액으로 정리한 자료이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 20×30cm이며 전체 17면으로 이루어져 있다.

갑오년(甲午年), 즉 1894년 정월 예방(禮房)이 선납한 의정부 약채전(藥債錢) 10냥 5전부터 기재되어 있다. 이때 납부 대상은 종친부, 중추원, 기로소, 중진영(中鎭營)이고 그 외에 속오색(束伍色)이 선납한 속오방번전(束伍防番錢) 14냥도 있다. 3월에는 호조, 사포서, 내수사, 균역청, 전주부, 중진영, 병조(兵曹) 등이 대상으로 납부액과 미납액을 각각 기록하였다. 4월에는 선혜청, 호조, 중진영, 순영(巡營), 호조, 5월에는 양향청, 중진영, 충익부, 병영(兵營), 6월에는 중진영, 속오방번, 순무영(巡撫營), 7월에는 기로소, 중추부, 군산진, 병조, 8월에는 순영, 사복시, 좌수영, 병영 등이 대상이었다. 10월에는 병조, 양향청, 어영청, 금위영, 공조, 군기시, 장악원, 선혜청, 수어영청, 균역청, 은언궁, 사포서, 순영, 병조, 11월에는 순영, 육상궁, 12월에는 병조가 대상이었다. 자료 말미에 을미년 2월 제사를 위한 전세미태(田稅米太) 마련기(磨鍊記)가 상세하기 기재되어 있고 이를 주관한 좌수와 호방, 이방의 이름이 수록되어 있다.

여기에 언급된 기관 중 중진영(中鎭營)은 전라도 전주에 설치된 중진영(中鎭營)을 의미한다. 중진영은 지금의 초록바위에 자리한 것으로 알려져 있다. 이곳에서 김개남을 비롯한 상당 수의 동학농민군이 처형당하였다고 한다. 중진영과 함께 병조, 병영, 순무영(순영) 등도 동학농민군을 진압하는 조선왕조의 군사기구였다. 동학농민군이 활동하던 시기에도 진안현의 이들 기관에 대한 상납이 이루어진 만큼 조선왕조 당국의 조세 행정은 그런대로 작동하고 있었음을 알 수 있다.

유바다 고려대 한국사학과 교수

!["역대 최악의 산불" 가해자 처벌·손해배상 책임은? [이슈, 풀어주리]](https://newsimg.sedaily.com/2025/03/28/2GQF7PDIC2_5.jpg)

![[속보] 미얀마 군정 "강진 사망자 1천명 , 부상 2천여명 집계"](https://ypzxxdrj8709.edge.naverncp.com/data2/content/image/2025/03/29/.cache/512/20250329580043.jpg)

!['제2의 참사' 막지…항공기 '버드 스트라이크' 예방법[법안 돋보기]](https://newsimg.sedaily.com/2025/03/29/2GQFLOHH5A_1.jpg)

![[국세통계] 지난해 재난·재해 등 납부유예한 세금 16.5조원](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250313/art_17430685834783_3793cc.png)