2006년 개봉한 미국의 판타지 코미디 영화 ‘박물관이 살아있다’는 두 편의 시리즈까지 제작된 흥행작이다. 원제인 ‘박물관의 밤’보다 매력적인 한국 제목은 무겁고 딱딱한 이미지를 탈피하기에 딱 좋은 표현이라 이후 많은 박물관의 다양한 기획전에서 인용됐다.

사실 영화처럼 수만 년 전 유물들이 살아 움직이는 것은 현실 불가능이다. 하지만 인간의 상상력은 첨단 과학기술 발전과 함께 점점 더 풍성하고 흥미진진한 스토리를 보태 유물에 생기와 에너지를 불어넣고 있다.

첨단 과학기술·미디어 영상 함께

기획력 빛나는 스토리 창조해 내

국립중앙박물관에서 시작한 ‘푸른 세상을 빚다, 고려 상형청자’ 전시는 아름다운 비색과 뛰어난 조형성으로 한국문화의 정수라 꼽혀온 고려청자, 그중에서도 상형(象形) 작품을 본격 조명했다. 특히 지난 2년간 박물관 학예연구의 과학적 성과까지 덧붙여져 그 의미가 크다. 이예령 국립중앙박물관 학예연구실장은 “컴퓨터 단층촬영(CT), 3차원 형상 데이터 분석 등 과학적 조사로 상형청자의 제작 미스터리를 풀기 위해 노력한 결과들이 함께 전시됐다”고 소개했다.

예를 들어 ‘청자 귀룡모양 주자(주전자)’ ‘청자 석류모양 주자’는 복잡하고 정교한 모양을 갖고 있는데 그 안쪽에 상·하부를 이은 경계선이 있다. 기본 형태를 만든 후 적당한 곳을 잘라 속의 흙을 파내고 다시 이어서 마무리했음을 짐작케 한다. 음각·양각·투각·상감 등 모든 장식기법이 총 망라된 국보 ‘청자 투각 칠보무늬 향로’의 CT 촬영 결과, 몸체를 여러 층으로 감싼 꽃잎은 도범(틀)으로 균일하게 찍어낸 낱장을 하나하나 붙인 것으로 나타났다. 이 실장은 “인종 장릉에서 출토된 ‘청자 참외모양 병’은 내외부에 똑같은 요철이 있는데, 이게 어떻게 가능했는지 현대 과학 기술로도 그 비밀을 알 길이 없다”면서 “풀리지 않은 상형청자 미스터리가 너무 많아서 갈 길이 멀지만 한편으론 그래서 가슴이 뛴다”고 했다. 영화 중반부를 지날 때처럼 향후 이야기가 답답하면서도 기대되는 마음을 알 것도 같다.

전시장 초입 ‘청자 어룡모양 주자’를 둘러싼 조명은 기존 박물관 전시조명과는 전혀 다르다. 시시각각 색이 바뀌는 LED 컬러 조명이다. 이 또한 국립중앙박물관에서 처음 시도한 형태다. “가을소나기 마악 지나간 구멍 뚫린 가을하늘 한 조각”(시인 박종화), “비가 개고 안개가 걷히면 먼 산마루 위에 담담하고 갓맑은 하늘빛”(전 국립중앙박물관장 최순우)이라고 할 만큼 고려청자의 비색은 우리 하늘과 가장 닮았다고 한다. 24시간 달라지는 햇빛은 하늘색을 조금씩 다르게 물들인다. 어쩌면 최고의 비색은 고려인들이 아침부터 밤까지 매일 보는 하늘에 그때그때 햇빛 한줌을 더한 빛깔이 아닐까, 이 상상력을 체험해보라는 제안이다.

국립민속박물관 기획전시실 1에서 열리고 있는 ‘꼭두’ 기증 특별전의 실감형 전시 영상도 인상 깊다. 4분14초짜리 애니메이션인데 주제와 메시지가 명확해서 박수를 치고 싶다. 아이부터 어른까지 누구나 이해하기 쉬운 단순한 줄거리 안에 꼭두를 만든 이들의 간절함을 잘 녹여냈기 때문이다.

‘꼭두’는 상여를 장식하는 나무인형이다. 저승 가는 길이 분명 낯설긴 하지만, 드라마·영화에서 흔히 묘사되는 것처럼 검정 갓과 한복을 입은 음침한 저승사자와 단둘이 걷는 우울한 길이 아니라, 시종꼭두·광대꼭두·호위꼭두들과 함께 편하고 즐겁고 안전하게 가는 길이니 가는 이도 남는 이도 너무 두려워하거나 슬퍼하지 말라고 다독이는 역할을 한다. 전시품에 깃든 이야기가 실감 영상이라는 미디어 기술과 만나 세대불문 공감대를 자아내고 있다.

박물관은 스스로 살아 움직이지 못한다. 하지만 살아 있는 박물관이 될 수는 있다. 물론 박물관 사람들의 노고와 아이디어에 박수 쳐 주는 관람객의 응원이 필수다.

![[지역 작가] 차영자 수필가 <신암리 비너스>](https://www.usjournal.kr/news/data/20241128/p1065605751220195_209_thum.png)

![[울산의 야생동물 ] 데이노테리움](https://www.usjournal.kr/news/data/20241128/p1065605223271302_270_thum.jpg)

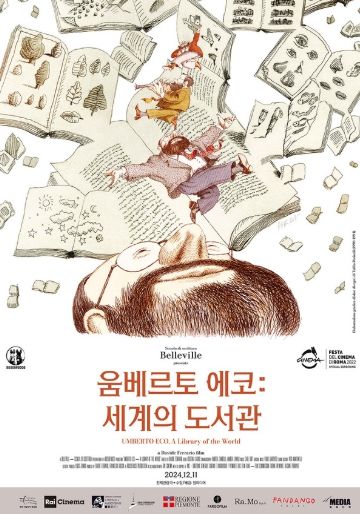

![우주의 전파 통해 알게 된 동물 생태...수십년 여정의 다가온 결실[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202411/29/2d82e702-bdd5-4376-9d50-30725bbcef4e.jpg)