이재명 대통령의 ‘안미경중(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국)’ 종언 표명은 과감한 선택이다. 진보는 물론 보수 진영 대통령들도 그렇게 하지 못했다. 안미경중은 일종의 양다리다. 작금의 국제정세는 그걸 허용하지 않는다. 우리가 안미경중의 달콤함에 젖어 있는 사이 미국과 중국은 의심을 거두지 않았다. 중국은 ‘사드(고고도미사일방어 체계) 사태’ 때 ‘한한령(한류 금지령)’으로 보복했다. 그동안 적잖은 경제계 인사들이 한국 경제의 중국 치우침을 우려했다. 중국 시장에 대한 지나친 의존이 우리 경쟁력과 패기를 갉아먹을 거란 진단이었다. 불길한 예감이 현실이 됐다. 중국은 범용·첨단 가릴 것 없이 한국의 기술과 제품을 따라잡고 추월했다.

이제 대통령이 방향을 천명했으니 안미경중을 뛰어넘는 조치들이 뒤따라야 할 것이다. 중국 변수에 좌우되는 공급망 리스크를 어떻게 줄일 것인가가 핵심이다. 수출시장·생산거점 다변화, 기술 고도화는 필수다.

정치의 신호가 이렇게 중요하다. 정부가 깃발을 제대로 들면 열심히 따라가는 것이 우리 국민이다. 돌이켜보면 국가적 위기 때마다 그랬다. 오일쇼크로 20~30%대의 살인적 물가에 시달렸던 1980년대 물가 안정화 정책이 그 일례다. 정부가 맨 먼저 했던 것은 예산과 공무원 봉급 동결. 나라의 신호가 물가 잡기의 한 방향이었다. 민간이 그 신호에 따라 허리띠를 졸라맸고, 1%대 물가란 신화를 만들어냈다. 외환위기 극복도 “금고가 비었습디다”라는 대통령의 진솔한 고백에 국민이 적극 호응했기에 가능했다. 부도 위기의 나라를 구하겠다고 국민이 집에서 금붙이를 가져오는 금모으기 운동은 세계에 유례가 없다.

그런데 지금 벌어지고 있는 노란봉투법과 상법 등의 기업 옥죄기 입법은 법 자체의 문제도 있지만, ‘신호의 모순’이란 문제를 낳는다. 이재명 정권은 처음부터 기업 성장을 뒷받침하겠다고 선언했다. 실용적 시장주의 정부가 되겠다고 했다. 경제 난국 타개의 주역은 기업이란 인식도 분명히 드러냈다. 그러나 노동계의 숙원이었던 노란봉투법과 주식 투자자 요구인 상법 개정을 성장 지원책이라 할 수는 없다. 파업은 손쉬워지고 경영 안정성이 위협받게 된 현 상황은 기업하려는 의욕을 크게 꺾을 것이다. 일련의 입법은 이제 ‘현 정부는 친기업이 아니다’는 평가로 이어지고 있다.

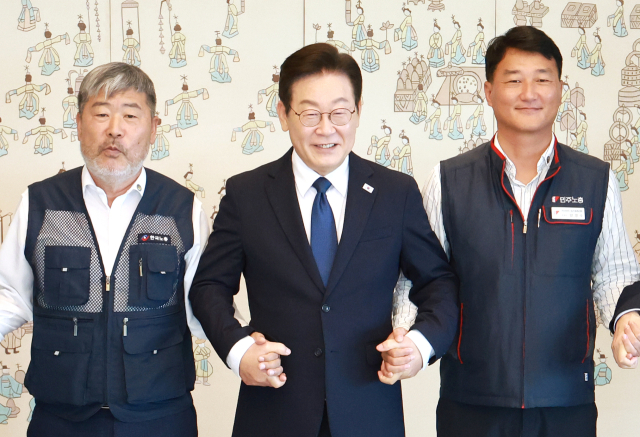

민주당과 정부는 1·2차 상법 개정안과 노란봉투법 처리를 앞두고 경제단체 대표들을 만나 여러 번 간담회를 했다. 그러나 그뿐이었다. 재계의 보완·유예 요청은 받아들여지지 않았다. 민주당은 간담회 뒤 곧장 법안을 일방 처리했다. 여권에 재계와의 간담회는 일종의 ‘의견 청취 알리바이’였던 셈이다. 10대 그룹 고위 관계자는 이렇게 말했다. “그 사람들 우리가 아무리 얘기해도 안 들어줍니다.”

정치의 신호와 행위가 다를 때 그것은 신뢰의 문제를 낳는다. 지금 재계에서 정권의 기업 지원 방침을 믿을 수 있느냐는 회의가 퍼져 가고 있는 것도 이런 이유 때문이다. 정부에 대한 신뢰 저하는 정책 효과를 바닥으로 떨어뜨린다. 그것은 신산업 정책, 구조조정, 일자리 창출을 겉돌게 할 것이다. 가령, 발등에 불이 떨어진 석유화학 구조조정이 속도를 내지 못하는 것 역시 이런 불신과 무관치 않다. 업계엔 정부가 어디까지 지원해 줄지 못 미더워하는 분위기가 역력하다.

근래 정부와 여당의 모습에 대해 오른쪽(‘친기업’) 깜박이를 켜고 왼쪽(‘친노동’)으로 핸들을 꺾는 것 같다는 얘기가 많아졌다. 이래서는 기업이 믿고 따라가기 어렵다. 그 옛날, 공자는 “백성의 믿음이 없으면 나라가 존립할 수 없다”고 했다. 민무신불립(民無信不立)이다. 군사보다, 식량보다 백성의 신뢰를 더 위에 둔 것이다. 이재명 정부가 ‘진짜 성장’을 꿈꾼다면 기업이 정부의 말을 믿을 수 있게 정책을 펼쳐야 한다. 경제 성장 스토리는 대개 거기서 시작돼 왔다.

![[타향에서] 상장주식 과세, 성장과 공정을 함께 보는 시선](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/08/31/.cache/512/20250831580246.jpg)

![트럼프 관세發 불안에 美 국채 30년물 금리 5% 찍었다…재정확장 우려에 日 30년국채 수익률 '사상 최고' [AI 프리즘*글로벌 투자자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/04/2GXRS1FICT_1.jpg)