순무사정보첩(巡撫使呈報牒)과 선봉진전령각진(先鋒陣傳令各陣)

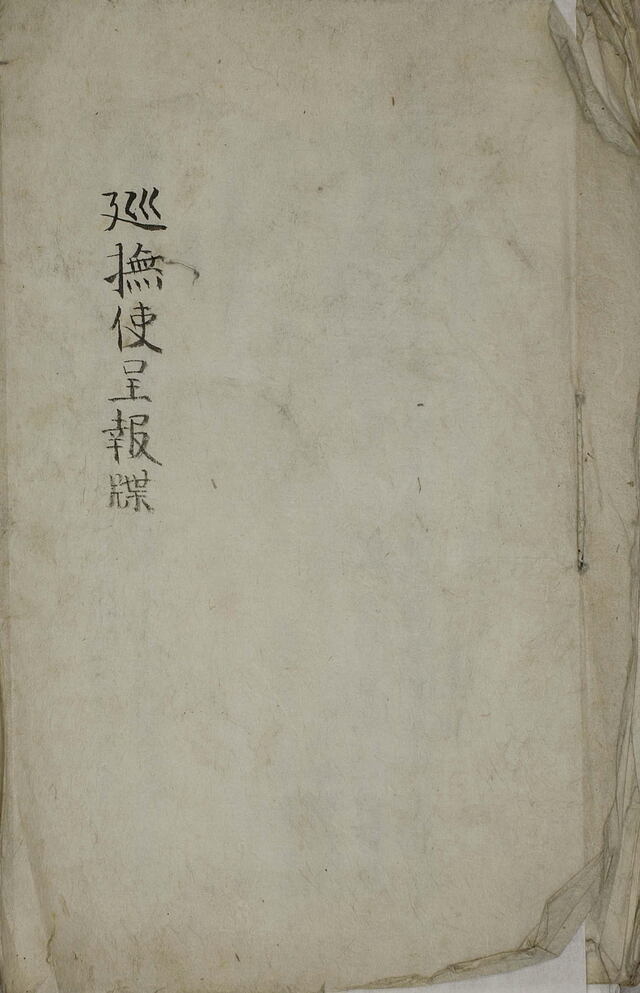

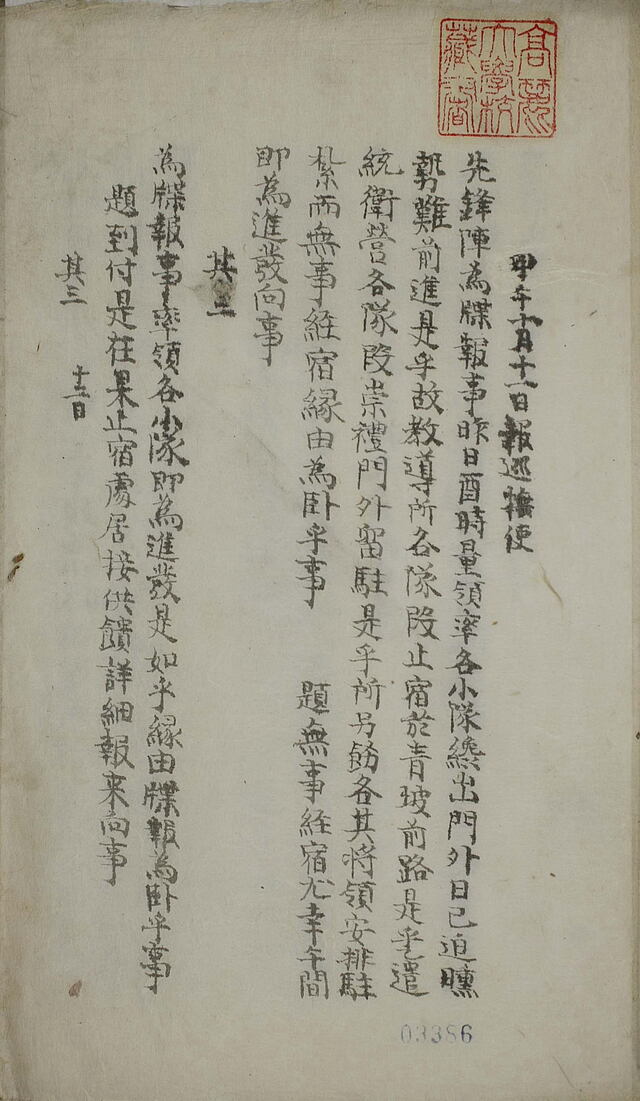

『순무사정보첩(巡撫使呈報牒)』은 1894년 10월 11일부터 12월 20일까지 양호도순영(兩湖都巡撫營) 휘하 선봉장(先鋒將) 이규태(李圭泰)가 동학농민군을 진압 토벌하는 과정에서 순무사(巡撫使) 신정희(申正熙)에게 보낸 첩보(牒報)를 수록한 것으로, 모두 104종의 첩보가 포함되어 있다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 22×30cm이다.

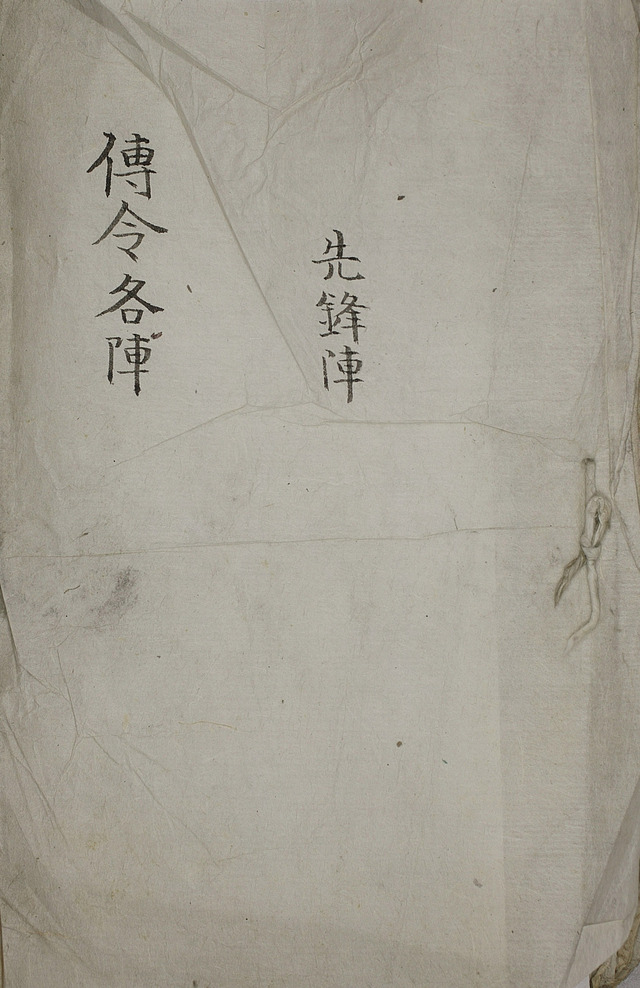

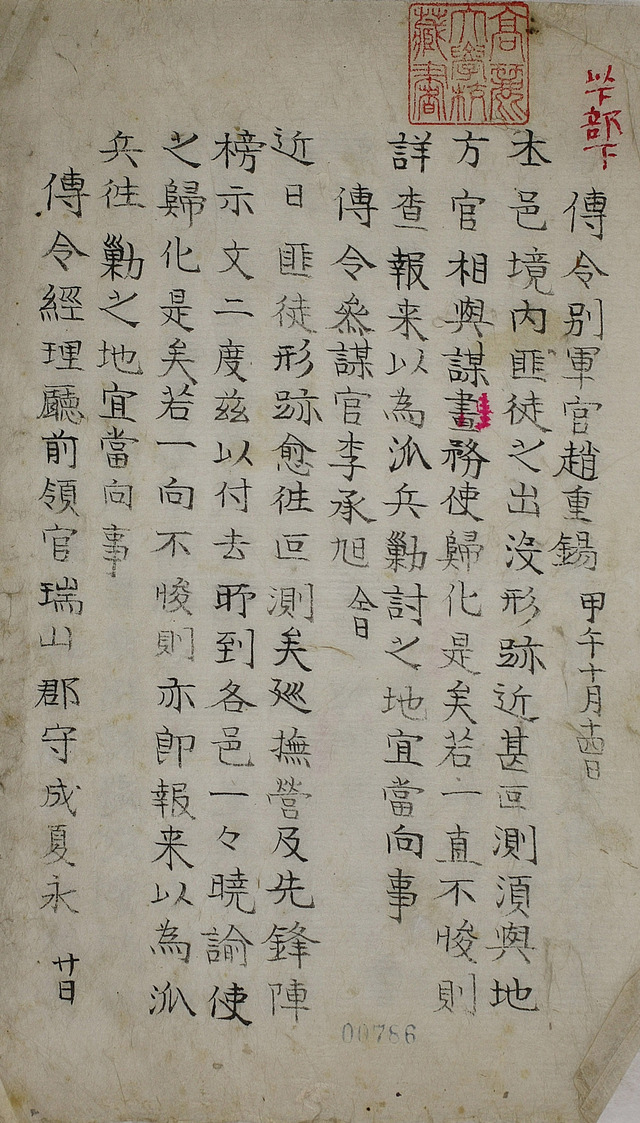

『선봉진전령각진(先鋒陣傳令各陣)』은 1894년 10월 14일부터 12월 26일까지 또한 양호도순무영 휘하 선봉장 이규태가 직접 지휘하였던 통위영(統衛營), 그리고 그의 지휘하에 두었었던 장위영(壯衛營)·경리청(經理廳) 등의 각 부대와 휘하 각 영관·대관·별무사 등, 그리고 각지의 수령과 의병소, 수성군 등에게 내린 전령(傳令)을 모은 책이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 21×31cm이다.

위 두 자료는 모두 양호도순무영 휘하 선봉장 이규태가 상급 부대인 양호도순무영 순무사 신정희에게 올려보낸 첩보(牒報), 그리고 양호도순무영 휘하 각 부대 및 각지 수령 등에게 내려보낸 전령(傳令)으로 구성되어 있다. 선봉장 이규태를 중심으로 이루어진 상급 부대로의 보고 문건이 『순무사정보첩(巡撫使呈報牒)』이고 예하 및 기타 부대로의 명령 문건이 『선봉진전령각진(先鋒陣傳令各陣)』이라고 할 수 있다. 따라서 이 두 자료를 이해하기 위해서는 양호도순무영 휘하 선봉진 이규태의 지위 및 상급 부대가 되는 양호도순무영에 대하여 알아볼 필요가 있다.

먼저 이규태(1841~1895)는 1862년 무과에 급제하여 선전관을 거쳐 훈련원 주부, 초관, 첨정을 맡고 도총부 도사, 경력 등을 역임한 무관이었다. 청주 영장과 내금위장 등을 지낸 다음 경리청과 장위영에서 참영관, 정영관을 지냈다. 일본군이 경복궁을 점령하기 전 친군영 체제 하에서 정영관으로 자리 잡은 고급 지휘관이라고 할 수 있다. 이때까지 뚜렷한 일본과의 관계는 잘 보이지 않는다.

다음으로 양호도순무영은 1894년 9월 22일 동학농민군 진압을 위하여 조선 조정에서 호위부장(扈衛副將) 신정희(申正熙, 1833~1895)를 순무사로 임명하여 편성된 부대다. 여기서 순무영은 조선시대 전쟁이나 반란이 일어났을 때 이에 대응하거나 진압하기 위하여 임시로 설치된 군영을 뜻한다. 순무영이 설치되면 해당 전쟁이나 반란을 대응하는 모든 부대 및 각지 수령은 순무사의 절제를 받도록 되어 있었다. 19세기 들어서도 순무영이 세 번 설치되었는데 첫째, 1811년 홍경래의 난을 진압하기 위하여 설치된 순무영이 있었고, 둘째, 1866년 프랑스의 침략, 즉 병인양요에 대응하기 위하여 설치된 순무영이 있었고, 신정희의 양호도수문영이 바로 동학농민군을 진압하기 위하여 설치된 세 번째 순무영이었다.

원칙대로라면 동학농민군을 진압하기 위한 모든 관군은 순무사 신정희의 양호도순무영의 절제를 받도록 되어 있었으나, 실제로 서울에서 남하한 진압군 대부분은 사실상 일본군 지휘관에게 장악되어 있었다. 1894년 6월 21일 일본군이 경복궁을 점령한 이래 기존 친군영을 중심으로 한 조선의 중앙군은 해체당한 뒤 일본군에 의하여 재편성되었기 때문이다. 따라서 양호도순무영은 명칭상으로는 양호(兩湖), 즉 전라도와 충청도 지역을 모두 포괄하는 절대적인 지휘권을 가지고 있었으나 실제로는 휘하 부대들이 대부분 일본군에 의하여 조직된 부대들이었기 때문에 사실상 제대로 된 지휘권을 행사하기 어려운 처지에 놓여 있었다.

이러한 가운데 양호도순무영 순무사 신정희는 1894년 9월 24일 통위영(統衛營) 영관 이규태를 선봉장(先鋒將)으로 임명하여 선발부대를 이끌고 출진하도록 하였다. 이때 이규태는 교도병(敎導兵) 200명과 통위병(統衛兵) 200명을 이끌고 출진하기로 하였는데, 장위영(壯衛營)과 경리청(經理廳) 등 다른 부대도 선봉장의 지휘를 받도록 전령이 떨어졌다. 여기서 통위영은 기존 친군영 체제 하에 있던 친군 통위영이 일본군의 경복궁 점령 후 재조직된 부대였다. 그럼에도 불구하고 기존의 명칭을 유지하고 있었기 때문에 비교적 이전의 체제를 어느 정도 유지한 것으로 보인다. 장위영과 경리청도 마찬가지다. 그러나 교도병은 곧 교도중대(敎導中隊)의 병력을 일컫는데, 이는 일본군이 새롭게 조직한 부대였다. 교도중대장(敎導中隊長) 이진호(李軫鎬)는 일본군의 신임을 받는 자였다. 따라서 교도병 200명은 사실상 일본군의 지휘를 받는 병력들이었다.

더욱이 10월 12일 양호도순무영 순무사 신정희가 선봉장 이규태에게 일본군과 의논하여 노정을 정하도록 하는 전령을 내리면서 이규태는 독자적으로 행동할 수 없게 되었다. 그뿐만 아니라 일본군에 대한 숙소 및 음식 공급까지 담당하게 되었다. 이때부터 동학농민군 진압에 대한 주도권은 일본군이 쥐게 되었다. 실제로 선봉장 이규태는 미나미 고시로(南小四郞) 소좌가 지휘하는 일본군 후비보병 제19대대 병력과 함께 공주 방면으로 남하하였다. 11월 벌어진 공주 전투때도 서로분진대를 지휘한 모리오 마사이치(森尾雅一) 대위와 함께 남하하였는데 전투의 주도권은 그에게 내어줄 수 밖에 없었다. 이에 대하여 이규태는 불만을 품고 순무사 신정희에게 사신(私信)을 보내어 일본군과 관련한 문제들을 토로하였다.

일본군 또한 이규태에게 불만을 품었다. 일본군 후비보병 제19대대 대대장 미나미 고시로 소좌는 모리오 마사이치 대위의 지휘를 받지 않은 선봉장 이규태를 두고 이노우에 가오루(井上馨) 일본공사를 향하여 “열렬히 동학당에 가담한 사람이며 모든 처사가 애매모호하고 지휘관의 명령을 왜곡, 이제까지 한 번도 전투 일선에 나선 적이 없다고 합니다”라고 하면서 강력하게 규탄하였다. 이에 따라 이노우에 공사는 외무대신 김윤식에게 이규태의 소환을 요구하기도 하였다.

반면 일본군은 장위영(壯衛營) 병력을 이끌고 남하한 죽산부사(竹山府使) 이두황(李斗璜)을 선호하였다. 그는 청군과의 평양 전투에도 일본군을 따라가 복무한 경험이 있는 친일 군인이었다. 일본군과 함께 남하한 다음에는 일본군의 요구에 따라 보은 장내리와 목천 세성산의 동학농민군 근거지를 초토화시키기도 하였다. 따라서 11월 26일 이두황이 우선봉(右先鋒)으로 임명됨으로써 기존의 선봉장 이규태는 좌선봉(左先鋒)으로 격하되고 말았다. 장위영 병력은 이두황과 원세록이 지휘하고 경리청 병력은 홍운섭과 성하영이 지휘함으로써 이들 병력에 대한 이규태의 지휘권도 불분명해졌다. 교도중대는 이미 이진호가 지휘하고 있었다. 결국 양호도순무영은 12월 23일 순무사 신정희가 강화유수로 임명되면서 혁파되었다. 좌선봉 이규태의 활동도 여기에서 그쳤다.

그럼에도 불구하고 이규태 또한 동학농민군 진압을 충실히 벌인 것으로 보인다. 『순무사정보첩』에 따르면 그는 효포, 판치, 유구, 우금치 등지에서 공주 전투를 수행하였고, 노성, 논산, 강경 등지까지 가서 동학농민군을 격파하였다. 특히 우금치 전투 당시에는 각급 부대 지휘관들에게 “일본 병사와 합세하고 진격하여 토벌하게” 하였다.

『순무사정보첩』에는 전라도 지역까지도 내려가서 동학농민군을 진압하는 과정이 상세히 기술되어 있다. 특히 이규태는 전라도 무안 등지로 내려가 무안의 동학농민군 지도자 배상옥을 토벌하기까지도 하였다. 이를테면 12월 14일 “동학(東學)의 거괴(巨魁)인 배규인(裴奎仁)이 도망하여 해남(海南) 등에 있다고 하니, 너희들은 기필코 쫓아가 붙잡아 바치면 마땅히 상을 후하게 줄 것이다.”라는 지시를 내리기도 하였다.

이규태가 일본군의 고을 수령에 대한 감금 및 심문, 그리고 동학농민군 지도자에 대한 탈취에 대한 불만을 품은 것은 사실이다. 이를테면 일본군이 전봉준, 손화중, 최경선을 빼앗아가자 “우리의 신민(臣民)이 국법에 의해 처결되지 못하는” 상황에 불만을 품기도 하였다. 직속상관인 순무사 신정희도 「순무사 방시문」을 통하여 귀순한 동학농민군을 생업에 안정시킬 것을 강조하기도 하였다. 그러나 이규태의 직책은 동학농민군을 진압하기 위하여 편성된 부대의 선봉장이었고 역할 또한 이를 수행하는 것이었다. 일본군 및 우선봉 이두황이 동학농민군에 저지른 잔혹성을 보이지 않았다 하더라도 그 역시 동학농민군 진압을 맡은 지휘관임은 분명하였다. 다만 이규태는 이두황과 달리 친일 군인의 길을 걷지 않았고 동학농민군 진압 직후인 1895년 6월 서울에서 사망하였다.

유바다 고려대 교수

![[해커스 한국사]안지영 쌤의 적중 한국사 퀴즈](https://image.mediapen.com/news/202507/news_1033248_1753920834_m.png)

![[에듀플러스]“도쿄 쓰다주쿠대 한국인 교수가 말하는 '일본의 한반도 시선'… 서울사이버대 세미나 개최”](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/07/news-p.v1.20250807.c4b5e4c1527b4e4c88ba7660de25e7b1_P2.jpg)

![[북스&] 청소년 위한 시사 독해 입문서 '공부가 되는 뉴스 독해'](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/08/2GWJOBNWIX_1.jpg)