정부가 돈을 잘 쓰면 국민의 지갑이 두둑해진다. 결국 국정의 핵심은 ‘돈을 어디에, 어떻게 쓰는가’의 문제다.

새 정부 출범과 함께 민생 회복을 위한 소비쿠폰, 한·미 통상 후속 조치 등 수많은 과제가 구체화되며 추가 재정 지출이 불가피해졌다. 그러나 수년간 혹은 수십 년간 누적된 재정 비효율을 하루아침에 개선하기는 어렵다. 세수 증가가 기대되기 어려운 상황에서, 대통령실이 해야 할 일은 새로운 지출보다는 기존 지출 구조의 정밀한 재편이다.

과학기술 분야는 새 정부의 투자 확대 의지가 가장 두드러진 영역이다. 정부는 국내총생산(GDP)의 4~5%에 해당하는 막대한 연구개발(R&D) 예산을 투입하겠다고 밝혔다. 그러나 문제는 규모가 아니라 사용 방식이다. 한국은 스타크래프트 게임 무한맵처럼 자원을 마음껏 쓰는 환경이 아니다. 예산은 물론 연구 인력과 역량도 한정적이다. 따라서 관건은 ‘얼마를 쓰느냐’가 아니라 ‘어디에, 어떻게 쓰느냐’다.

가장 시급한 과제는 지출 구조의 재편이다. 단순히 예산을 늘리는 것이 아니라, 실제 효과를 거두는 방식으로 구조를 바꾸는 것이 더 절실하다. 이 과정에서 핵심은 ‘신뢰와 책임’의 문제다. ‘연구자에게 자율성을 보장하면 좋은 결과가 나온다’는 이상론이 있지만, 예산을 집행하는 쪽이 수혜자를 신뢰하지 못한다면 간섭하려 들기 일쑤다.

이는 한국만의 고민이 아니다. 일론 머스크는 최근 “진짜 혁신은 무책임한 연구자가 아니라 기술자가 만들어낸다”고 말했다. 미국의 연구 생태계도 성과와 책임의 균형을 완전히 해결하지 못했음이 읽힌다. ‘자율과 방임’, ‘통제와 신뢰’ 사이의 긴장은 보편적인 문제다.

신뢰할 수 없는 구조에서 예산만 늘리는 것은 해답이 아니다. 보다 나은 해법은 불필요하거나 효과가 입증되지 않은 사업을 과감히 정리하고, 학계와 정부가 협력해 과학기술 R&D 전체 구조를 재설계하는 것이다. 큰 틀이 잡힌 뒤에는 정부출연연구기관의 역할을 재정립하고, 성과연봉제(PBS)처럼 오히려 왜곡을 불러온 제도의 전면 재검토도 필요하다. 국가가 지원하는 과학은 국가 재정 원칙을 따를 수밖에 없다. 따라서 지원 규모보다 구조 개편이 먼저다. 이를 위해서는 머스크의 주장처럼 우선 연구자 등 용어에서 ‘거품’을 빼야 할지도 모른다.

과거 정부들처럼 원칙 없는 증감 반복을 피하려면, 이번 정부는 수십 년 만의 구조 개혁이라는 과제를 제대로 마주해야 한다. 책임과 신뢰의 균형을 바로잡는다면 한국 과학기술계는 뜨겁게 도약할 것이다. 기술과 공학을 공부하는 한 사람으로서 이번 정부가 도약의 전환점을 만들기를 고대한다.

박철완 서정대학교 스마트자동차학과 교수

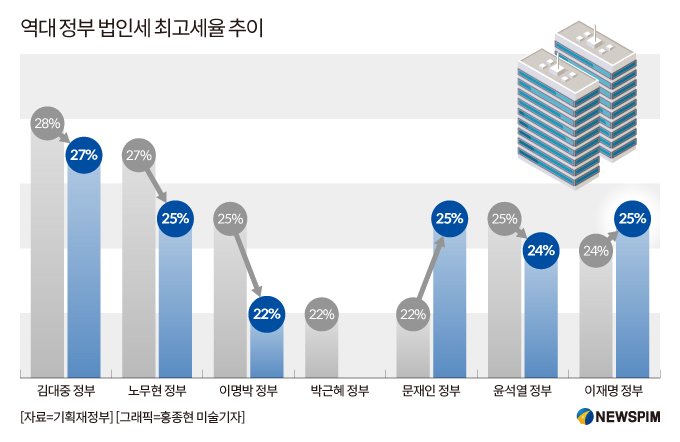

![[속보]이재명 정부, 법인세율 25%로 상향···‘윤석열 부자감세’ 되돌렸다](https://img.khan.co.kr/news/r/600xX/2025/07/31/news-p.v1.20250731.87cef726d8674639a46fd309b776d804_P1.webp)

![[이슈체크] 나라살림연구소, 尹 감세 80조원…李 첫 세제개편으로 35.4조원 회복](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250831/art_17540266945917_4552bf.jpg)