바흐의 도시 라이프치히를 처음 찾아갔을 때의 일이다. 바흐가 봉직했던 토마스 교회 뒤뜰에 서니 멘델스존의 동상이 보여 사진을 찍고 있었다. 그때 베레모를 쓴 독일 할아버지 한 분이 다가와 말을 걸었다. 이 동상은 원래 나치가 없애버리려고 했다고. 멘델스존이 유대인이어서 그랬다고. 하지만 결국 없애지 못했는데, 그게 다 결혼 행진곡 때문이라고. 모두가 그 곡을 알고 있으니 어떻게 감히 없앨 수 있었겠느냐는 이야기였다. 문득 이런 생각이 들었다. 만일 멘델스존을 없앤다면 결혼식은 다 어떻게 될까! 신부 입장만 하고(이때 나오는 곡은 바그너의 것이다) 혼인 행진은 못 하는 결혼식이라니! 한편 전후 멘델스존의 동상을 토마스 교회 뒤뜰에 세운 것에도 깊은 뜻이 있다. 독일인들이 자랑스레 여기는 바흐를 망각에서 건져낸 장본인이 곧 유대인 멘델스존임을 기억하려는 것이다.

비슷한 이야기가 또 하나 있다. 시인 중에서 나치가 지우고 싶어했던 사람은 하이네였다. 그가 펴낸 시집 『노래의 책』은 괴테 시집을 제칠 정도로 사랑받았다. 유대인 예술가들을 퇴폐적이라 비방하는 ‘어용’ 학자들의 공작이 계속되었지만 이 경우에도 노래 한 곡이 그런 모든 시도를 가로막았다. “옛날부터 전해오는 쓸쓸한 이 말이”하고 우리말로도 널리 불렀던 그 노래, ‘로렐라이’. 프리드리히 질허가 붙인 다정한 선율과 미묘한 울림의 노랫말은 이미 너무나 많은 사람들의 입과 귓가와 기억에 새겨져 잠시 잠깐의 권력으로는 결코 지워낼 수 없었다.

노래의 힘은 생각보다 강하다. 현실의 부조리와 폭력 앞에 무력한 것 같아도 사람들의 마음속에 살아남아 새로운 때를 기약한다. 그러고 보니 하이네의 시와 멘델스존의 음악이 만나 탄생한 유명한 가곡이 있다. ‘노래의 날개 위에’다. 그렇다. 노래는 날아다니며 마음과 마음들을 잇는다. 그 날개는 아름답고 강하며 지칠 줄 모른다.

나성인 음악평론가·풍월당 이사

![[하은선의 할리우드 리포트] BTS 아미 “팬덤, 그 이상의 존재”](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/01/2GWGFMREJT_1.jpg)

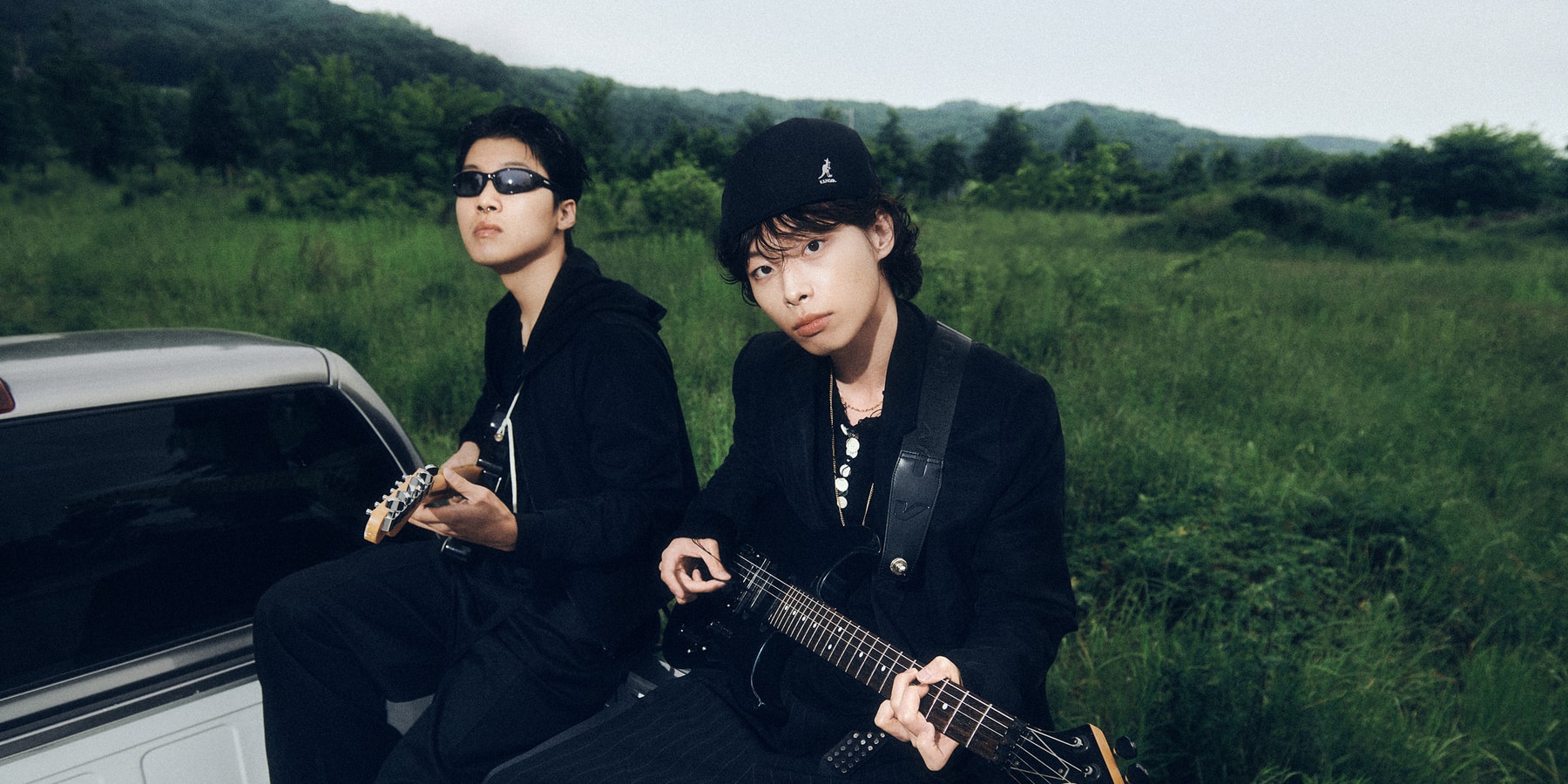

![[선데이 칼럼] 아브락사스와 케이팝 데몬 헌터스](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202508/02/511c6f1e-eaad-4b08-8129-b49ba1b95371.jpg)