기후위기의 시대에 눈에 보이지 않을 만큼 작은 단세포 생물인 미세조류가 주목받고 있다. 담수와 해양에 서식하며 광합성을 통해 에너지를 얻는 이들은, 탄소중립 실현과 고부가가치 산업을 이끌 차세대 생물자원으로 떠오르고 있다.

그중에서도 유리 같은 껍질을 지닌 식물성 플랑크톤, ‘규조류’는 아직 널리 알려지지 않은 숨은 보물이다. 바다, 강, 호수 등 다양한 수계(水界)에 서식하며 지구 산소 생산과 탄소 순환에 핵심적인 역할을 해왔다. 하지만 클로렐라 같은 녹조류나 스피룰리나 같은 남세균에 비해 배양 조건이 까다롭고, 단단한 세포벽 구조가 산업 공정에서 제약으로 작용해 활용이 제한적이었다.

규조류의 가장 큰 특징은 고순도의 이산화규소(SiO₂)로 이루어진 세포벽이다. 이 세포벽은 수많은 미세 기공을 포함하고 있어 높은 표면적을 가지며, 나노소재로서 활용 가능성이 매우 크다. 인공 합성 없이 실리카 구조를 얻을 수 있어 친환경적이고 경제적이라는 점에서 산업 가치가 높다. 규조류 유래 실리카는 약물 전달체, 고기능 필터, 화장품, 센서, 배터리 음극재 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 검토되고 있으며, 전기차나 웨어러블 기기 등 차세대 전자소재로서의 잠재력도 기대되고 있다.

다만 산업화를 위해 해결해야 할 기술적 과제도 여전하다. 현재 안정적으로 대량 배양이 가능한 종은 페오닥틸룸 트리코누툼 등 일부에 한정되어 있고, 유전체 정보 부족, 공정 효율성, 경제성 확보 등도 산업화의 장벽이다.

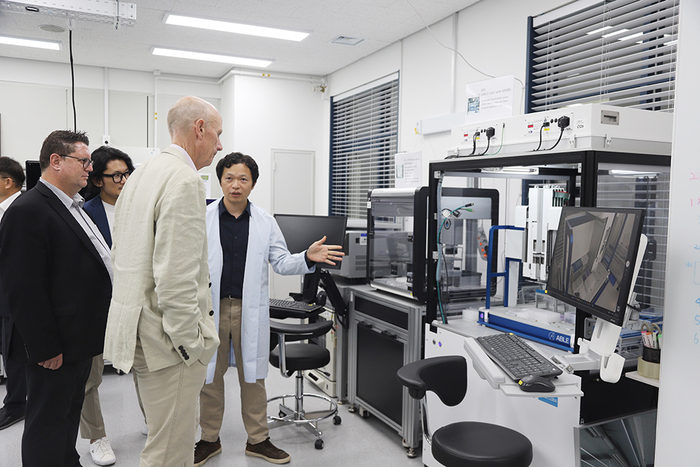

국립해양생물자원관은 이러한 한계를 극복하기 위해 종 분리와 동정(同定, Identification), 유용 물질 분석, 배양조건 최적화, 생산공정 설계를 통합적으로 연구하고 있다. 특히, 실험계획법을 적용해 여러 요인이 결과에 미치는 영향을 분석하고, 최소한의 실험으로 최적 조건을 도출해 저가 배지를 탐색하는 등 비용 절감에 집중하고 있다.

앞으로는 규조류의 세포벽 소재 활용을 넘어, 이를 바이오 연료나 탄소저감제 등 기후대응 기술에 접목하는 연구로 확장할 계획이다. 이를 위해 생물학을 넘어 재료과학, 나노기술, 전자소재공학, 합성생물학 등 다양한 분야와의 융합연구가 필수적이다.

국립해양생물자원관은 이러한 융합기반의 협력을 통해 규조류 자원의 산업적 활용 가능성을 확장하고 있다. 작디작은 미세(micro) 조류인 규조류가 탄소중립과 자원순환 문제의 해법으로 다가오고 있다. 이 작은 생물이 바꿔나갈 미래는 결코 작지 않다.

![[비즈 칼럼] 원자력 청정수소, 탄소중립 위한 에너지원](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202507/22/0073a27f-ff8c-4d0b-84e0-6dfc83de40b1.jpg)

![[기고] 차량 전장기기 고성능화…'하이브리드 커패시터'로 고신뢰·고효율 전원회로 구현](https://img.etnews.com/news/article/2025/07/21/news-p.v1.20250721.6656d20f6ddb4563a1363c2e9c3e1a27_P1.jpg)

![[ET시론] 통신 인프라 사용후 장비, 탄소감축과 재자원화 기반 만들어야](https://img.etnews.com/news/article/2025/07/22/news-p.v1.20250722.fdbabec84e61480896e83fb487a865a3_P3.jpg)

![[AI와 전북경제] ②진단-피지컬 AI 산업이란 무엇인가](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/07/22/.cache/512/20250722580333.jpg)