포스코의 튀르키예 스테인리스 냉연 공장인 포스코아산TST의 수익성이 악화한 배경에는 현지 시장을 점령한 저가 중국산의 물량 공세가 있다. 포스코아산TST는 연간 20만 톤의 냉연강판을 생산하는 현지 최대 공장으로 시장점유율도 30~40%에 달한다. 튀르키예 진출 당시 유럽과 중동·아프리카를 잇는 입지 역시 해외 사업 확장을 뒷받침하는 지리적 이점으로 꼽혔다.

그러나 저가 수입 제품에 대한 튀르키예의 규제망에 구멍이 뚫리자 중국산 물량이 쏟아져 들어오면서 사정이 달라졌다. 미국과 유럽연합(EU)을 비롯한 주요국들이 저가 중국산에 대해 50% 이상의 고율 관세를 매기는 것과 달리 튀르키예는 12% 수준의 낮은 과세를 부과하고 있다. 중국과 인도네시아 등에서 값싼 철강 제품이 튀르키예 시장으로 몰리며 현지 철강사들의 가동률은 반 토막이 났다.

포스코의 현지 파트너사인 키바르홀딩스의 할룩 카바야시 최고경영자(CEO)는 튀르키예 언론에 최근 “포스코아산TST 역시 저가 수입산과의 불공정 경쟁 속에서 연간 7000만 달러(약 970억 원)의 손실을 안고 있다”고 하소연한 바 있다. 포스코아산TST를 비롯한 현지 업체들은 중국산·인도네시아산 철강에 대해 반덤핑 제재를 당국에 요청해 놓고 있다.

관세 장벽이 높아질 것에 대비해 중국 대형 철강사들이 튀르키예에 직접 진출을 서두르고 있는 점도 현지 시장을 주도해온 포스코아산TST에 치명적인 부담으로 작용하는 형편이다. 중국 스테인리스 제조사인 용진테크놀로지는 최근 튀르키예에 2억 5700만 달러 규모를 투자해 스테인리스 냉연 공장을 설립하겠다는 계획을 밝혔다. 해당 공장은 완공 시 포스코아산TST의 2배 수준인 연간 40만 톤의 스테인리스 냉연 생산 능력을 갖출 것으로 예상된다. 다만 포스코 측은 이번 사안과 관련해 “논의된 바가 없다”고 밝혔다.

앞서 포스코는 중국에서도 해외 스테인리스 생산 본거지인 장자강포항불수강 제철소가 대규모 증설에 나서는 현지 업체들 사이에서 존재감을 유지하기 어려워지고 수익성이 악화하자 결국 보유 지분 전량을 중국 칭산그룹에 매각한 바 있다.

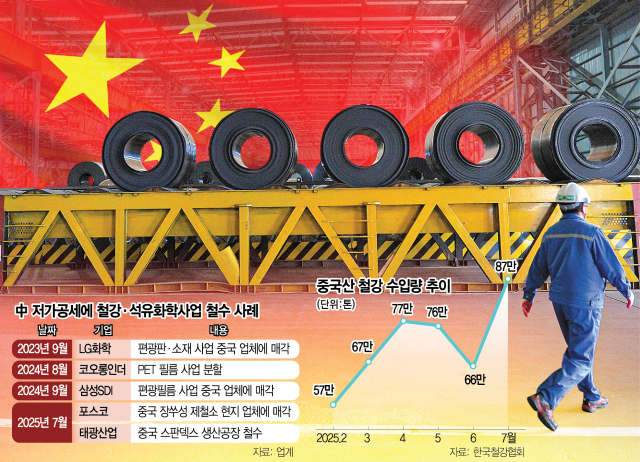

밀려들어오는 중국산 제품들에 철강 업체들의 국내 경영 사정 역시 악화하고 있다. 한국철강협회에 따르면 지난달 국내로 들어온 중국산 철강 수입량은 87만 톤으로 올 들어 최대 규모를 기록했다. 국내 주요 철강사들이 후판·열연 등 중국산 제품을 대상으로 반덤핑 제소에 나서고 실제 일부 품목에 대해 고율의 잠정 관세가 실시됐지만 중국산 철강 수입량은 오히려 증가한 셈이다. 다양한 우회 경로를 이용해 중국산 제품이 계속 국내로 들어오고 있는데 중국 업체들이 밀어내기를 위해 초저가를 감수하고 있는 것이 주된 배경이다.

국내 철강사들은 생산 설비를 일부 가동 중단하거나 전면 폐쇄하면서 가동률을 하향하는 방식으로 버티고 있다. 현대제철은 4월 인천 철근 공장을 사상 처음 셧다운한 데 이어 6월 포항 2공장을 휴업했으며 동국제강 역시 인천 공장을 지난달 말부터 전면 셧다운했다.

중국산에 밀려 사업 경쟁력을 잃고 있는 것은 철강 업체만이 아니다. 석유화학과 섬유 산업 역시 글로벌 경기 침체와 중국산 저가 공세의 이중고에 부딪혀 기업들의 1순위 구조조정 대상에 오르고 있다. 태광산업은 지난달 중국 진출 20년 만에 현지 스판덱스 생산 공장인 태광화섬(상숙)의 가동을 전면 중단하고 사업을 철수하기로 결정했다. 태광화섬은 중국 대형 업체들의 증설 움직임 속에서 최근 3년간 영업손실이 935억 원에 달했으며 올 1분기에도 72억 원의 적자를 본 것으로 집계됐다.

최근 수년간 중국 업체들이 집중적으로 진출한 필름 사업 역시 국내 업체들이 주도권을 내준 대표적인 분야 중 하나다. 삼성SDI는 지난해 9월 비주력 사업을 정리하고 미래 사업을 추진하기로 하면서 중국 우신헝신광전재료유한공사에 편광 필름 사업을 약 1조 1000억 원에 매각하는 계약을 체결했다. 코오롱인더스트리도 수익성이 악화된 PET 필름 사업을 합작법인(JV) 형태로 떼어냈다. LG화학 역시 지난해 말 1조 1000억 원에 편광판 및 편광판 소재 사업을 중국에 매각하고 철수했다.