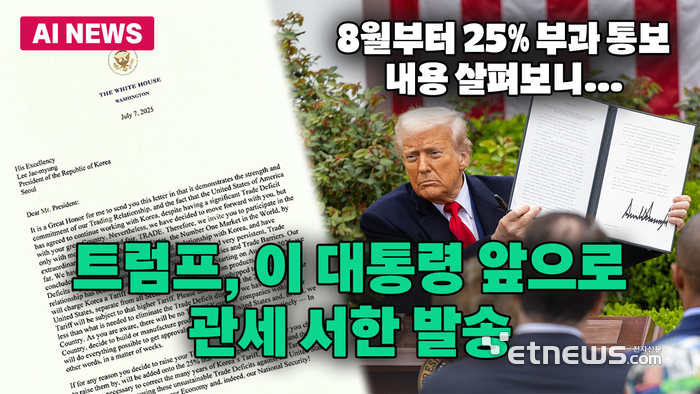

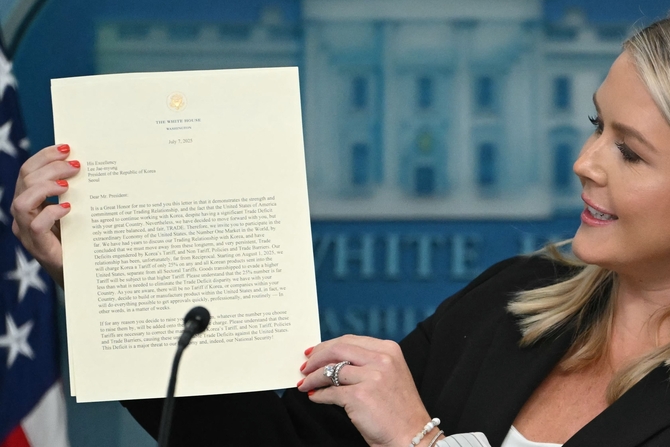

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 한국·일본 등 핵심 동맹국을 포함해 14개 국가의 정상에게 일방적인 관세율을 통보하는 서한을 보냈다.

그런데 서한을 받은 국가 중 미국의 주요 교역 대상국은 한·일뿐이다. 한국에는 지난 4월 발표한 25%의 관세율이 그대로 적용됐지만, 24%였던 일본의 관세율은 1%포인트 높아져 한국과 같은 25%가 됐다. 트럼프의 ‘관세 서한’을 둘러싼 궁금증을 문답 형식으로 정리했다.

Q. 1차 서한 통보 받은 14개국은?

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS)에 1분의 시차를 두고 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리와 이재명 대통령을 수취인으로 지정한 서한을 게시했다. 다음 달 1일부터 25%의 상호관세를 부과한다는 통보였다.

이후 트럼프 대통령은 말레이시아·남아프리카공화국·태국·인도네시아 등 12개국 정상에게 보낸 서한을 순차적으로 공개했다.

이 가운데 한국과 일본의 수출품은 지난해 미국 전체 수입 물량의 4.0%와 4.5%를 차지했고, 각각 660억 달러(약 90조2286억원)와 685억 달러(약 93조6463억원)의 무역적자를 미국에 안겼다. 양국을 제외한 국가 중 수입 비중 1%가 넘는 곳은 태국(1.9%)과 말레이시아(1.6%) 등 2개국뿐이다. 나머지 10개국의 비중은 1% 미만이다.

14개국 중 한국 등 4개국은 4월에 발표됐던 관세와 동일한 관세를 부과받았다. 반면 일본(25%)과 말레이시아(25%)는 관세율이 1%포인트씩 높아졌고, 나머지 8개국의 관세율은 최대 13%포인트(캄보디아·49%→36%) 낮아졌다.

Q. 10대 적자국 중 왜 한·일만 콕 집었나?

트럼프 대통령은 이날 보낸 서한에서 미국의 무역적자를 문제 삼았다. 그런데 무역적자 상위 10개국 가운데 유독 한국(8위)과 일본(7위)만 서한을 받았다.

미국의 10대 적자국 가운데 별도 관세 협상이 진행되고 있는 중국, 상호관세 부과 대상에서 제외된 멕시코·캐나다, 관세 협상을 끝낸 베트남(20%) 등을 제외하면 아일랜드·독일·대만·인도 등 4개국이 남지만 이들 국가에는 서한이 발송되지 않았다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 양국이 가장 먼저 서한을 받은 이유에 대해 “대통령의 전권으로, 대통령이 선택한 것”이라고 밝혔다. 뉴욕타임스(NYT)는 가장 가까운 한·일을 표적으로 삼은 것을 두고 “협상의 판을 흔들어 동력을 만들기 위한 ‘벼랑끝 전술’”이라고 짚었다.

이와 관련, 한 외교 소식통은 “두 나라는 대미 수출 의존도가 높고 특히 자동차·철강 등 트럼프 대통령이 강조하는 고용 유발 제조업에 강한데, 해당 분야에는 이미 품목 관세가 적용돼 타격이 더할 수 있다”며 “관세 협상을 종용하기 위한 본보기를 만들었을 가능성이 있다”고 말했다.

또 다른 소식통은 “최근 방위비를 국내총생산(GDP)의 5%까지 높이기로 한 유럽연합(EU)과 달리 한·일은 통상뿐 아니라 안보 문제까지 복합적으로 고려했을 수 있다”고 했다.

Q. 수취인은 왜 ‘대한민국 이재명 대통령’?

트럼프 대통령은 한국에 보낸 서한의 수취인을 ‘이재명 대통령’으로 적시해, 이른바 ‘톱다운 담판’ 가능성을 시사했다. 그런데 만약 관세가 발효되기 전인 이달 안에 한·미 정상회담이 성사될 경우 첫 정상회담은 관세 협상의 ‘양날의 검’이 될 수 있다.

정상회담에서 무역 문제를 해소할 수 있지만, 회담 테이블에 주한미군 등 안보 문제가 동시에 올라갈 가능성이 있기 때문이다. 실제 트럼프 대통령은 한국과의 협상이 “원스톱 쇼핑이 될 것”이라고 언급한 상태다. 이 대통령의 입장에선 관세 양보를 얻어내기 위해 국방지출 대폭 증액 또는 방위비 분담금 인상 등의 요구를 받게될 가능성도 배제하기 어렵다는 관측이 나온다.

위성락 국가안보실장은 이날 마코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관과 만난 뒤 여러 차례 ‘동맹 정신’을 강조하며 “조속한 시일 내 정상회담 개최를 통해 제반 현안에서 상호호혜적 결과를 진전시켜 나가길 희망한다고 했고, 미측도 공감을 표했다”고 밝혔다.

한국이 동맹에 기초한 정상회담 성사를 서두르고 있지만, 미 언론은 트럼프 대통령이 한·일을 표적으로 삼아 서한을 발송한 것에 대해 “이번에도 동맹에 대한 배려는 없었다”는 분석을 내놨다.

Q. ‘관세 강공’인가, 아니면 ‘타코’인가?

트럼프 대통령은 이날 14개국에 일방적인 관세율 통보 서한을 보낸 뒤 관세 부과를 다음 달 1일까지 유예한다는 행정명령에 서명했다. 한국 등 동맹국에 일방적 관세 통보를 했지만, 결과적으로 “추가 유예는 없다”던 자신의 발언을 번복하며 또다시 물러선 셈이다.

한 소식통은 “물가와 금리에 민감한 트럼프 대통령의 입장에서 고관세를 즉각 시행하기는 부담스러운 측면이 있다”며 “일부 국가에 대한 서한 통보는 관세 유예 연장의 명분을 쌓기 위한 성격도 분명히 있다”고 말했다.

미 언론도 ‘타코 트럼프’라는 반응을 내놨다. 타코(TACO·Trump Always Chickens Out)는 트럼프 대통령이 항상 겁을 먹고 도망간다는 의미의 신조어다. NBC는 “시장에선 이미 8일 시한이 무의미할 것으로 예상했다”고 보도했고, 포브스는 “극단적 관세 위협에서 결국 후퇴할 거란 믿음이 지속되고 있다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 기자들과 만난 자리에서 ‘8월 1일이 끝인가’라는 질문을 받자, “확정이라고 말할 수 있지만, 100% 확정은 아니다”라고 답했다.

Q. 한·미 관세 협상의 쟁점은?

여한구 통상교섭본부장은 “한국은 AI(인공지능)·반도체·자동차·배터리·에너지·바이오 등 미국이 제조업 재건을 위해 필요한 분야에서 독보적 가치를 가지고 있다”며 “관세와 중장기적 협력을 묶은 포지티브 섬(positive sum) 협상을 벌일 것”이라고 말했다.

해당 분야의 협력을 협상의 지렛대로 삼겠다는 의도다. 특히 트럼프 대통령이 강조해온 미국산 자동차에 대해선 대부분의 규제를 철폐할 의향을 시사했고, 조선업도 반제품의 ‘모듈화 공급’ 등 구체적 플랜까지 제시한 것으로 전해졌다. 반면 미국은 이 대통령의 공약인 ‘온라인 플랫폼법’ 입법에 대한 폐기를 비롯해 쌀·쇠고기 등 핵심 농축산물에 대한 시장 개방을 요구하고 있는 것으로 파악된다.

협상팀 내에선 “쌀시장 개방과 플랫폼 기업 규제 등은 이 대통령에게 민감한 사안이고, 반대로 조선 협력을 위한 관련법안 폐지와 한국산 특정 품목에 대한 관세 예외 결정 등은 트럼프 대통령에게 민감한 사안”이라며 “핵심 쟁점이 정치적 결단과 연계되면서 협상의 고차원적 변수로 작동하는 측면도 분명히 있다”는 말이 나온다.

![안보·통상 투톱 방미 중에…한일 콕집어 관세 서한 보낸 트럼프[이태규의 워싱턴 플레이북]](https://newsimg.sedaily.com/2025/07/08/2GV9Q5CPMO_11.jpg)

![[일지] 트럼프 집권 2기 주요 관세](https://img.newspim.com/news/2025/07/08/2507081025145300.jpg)