LH토지주택연구원 '청년 1인가구의 주거선호도 및 정책방향 연구' 보고서

수도권 사는 청년, 반지하·지하·옥상 거주 비율 높아

주거환경 만족도는 낮은 편… "특화 정책 마련돼야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 타 가구 대비 주거 안정성과 취약도가 높은 청년 세대를 위해 실효성 있는 주거지원 정책 방향을 설정해야 한다는 의견이 제시됐다. 공공임대주택 수요를 보다 정밀하게 진단해 이를 기반으로 한 체감도 높은 특화주택을 공급해야 한다는 분석이다.

1일 한국토지주택공사(LH) 토지주택연구원의 국토교통부 주거실태조사(2022년 기준) 결과 분석에 따르면, 만 19세~34세 청년의 자가점유율과 자가보유율은 각각 13.2%와 14.7%로 나타났다. 청년 10명 중 9명은 자가를 보유하지 않고 있다는 의미다.

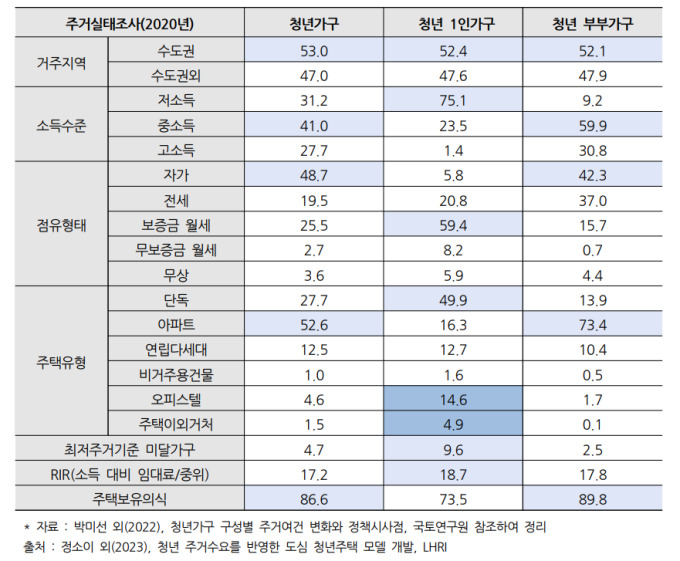

청년 가구는 단독주택(38.1%)과 아파트(31.3%)에 주로 거주하고 있다. 일반(5.5%) 및 신혼부부(2.8%) 가구에 비해 오피스텔 등 주택 이외 거처에 거주하는 비율(17.0%)이 높다. 주거비도 비교적 높은 수준이다. 청년 임차가구의 '월 소득 대비 임대료 비율'(RIR)은 중위수 기준 17.4%였고 이들 중 79.6%가 '임대료와 대출금 상환에 부담을 느낀다'고 응답했다. 이사를 가는 이들도 많다. 청년 가구의 주거이동률은 80.5%로 일반 가구(33.7%) 대비 2배 이상이다.

인간다운 생활을 하기 위해 필요한 최소한의 주거 수준을 나타내는 최저주거기준 미달가구 비중은 8.0%로 2020년(7.5%) 대비 소폭 늘었다. 같은 기간 1인당 평균 주거면적 30.9㎡에서 30.4㎡로 감소했다. 지하·반지하·옥탑방 거주가구 비율은 이전 대비 줄었으나 여전히 일반가구나 신혼부부보다 높은 편이다.

청년가구 중 '자가가 꼭 있어야 한다'고 생각하는 이들은 전체의 79.2%로, 일반 가구(89.6%)와 신혼부부(92.0%)보다는 낮다. 그러나 주택 매입을 결심하면 자가를 마련하는 데에 걸리는 시간이 짧은 것으로 나타났다. 가구주가 된 청년 가구의 생애최초 주택마련 소요연수는 1.2년으로 일반가구(7.4년)의 6분의 1 수준이었다. 일반가구의 생애최초 주택마련 당시 가구주 연령은 평균 40.3세인 반면, 청년가구의 경우 평균 28.8세로 조사됐다.

전문가 사이에선 청년 유형별 특성에 맞는 맞춤형·선택형 정책 추진과 정책 우선순위 선정이 중요하다는 의견이 나온다. 청년을 단일 연령 범주로 보지 않고 연령, 신분, 가구, 경제·인구학적 특성 등 세부 유형에 맞춘 주거정책 설계가 필요하며, 단순한 주거지원이 아니라 안전·건강·일자리 접근성을 포함한 통합적 정주환경 설계가 요구된다는 주장이다.

정소이 LH토지주택연구원 수석연구원은 "청년 세대의 가치관 변화에 맞춰 거주 만족도 중심의 임대주택 품질 제고와 자가 취득을 위한 자산형성 지원 등 주거 선택권 확대가 필요하다"며 "공공임대주택 공급 확대, 임대료 지원, 주거환경 개선 등 실질적인 주거안정성 강화 정책이 마련돼야 한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

![[단독] 고분양가에 경쟁률 심화… 청년층 청약통장 ‘텅장’으로](https://img.segye.com/content/image/2025/09/01/20250901518036.jpg)

![[신간] 지금 집 사도 되나요?... '일타강사 망고쌤의 아파트 슈퍼사이클'](https://img.newspim.com/news/2025/09/01/2509011233062830.jpg)

!["신도시로는 서울 집값 못 잡아, ‘콤팩트시티’ 고밀 개발해야"…“6·27 규제 단기적으로 매우 효과적” [AI 프리즘*부동산 투자자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/01/2GXQDYADLT_1.jpg)

![6·27 대출 규제 전 강남3구 주담대 4억 원 돌파…서울 평균 2배 [집슐랭]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/01/2GXQDNLNA9_1.jpg)