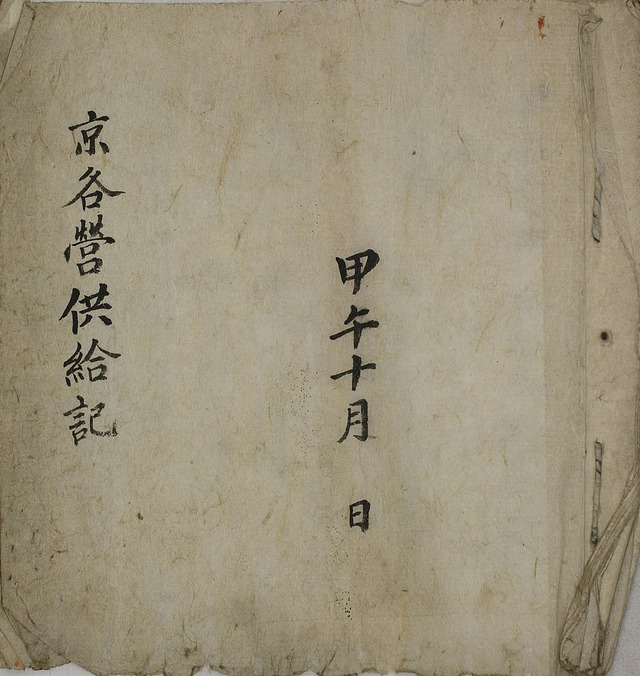

△경각영공급기(京各營供給記)

〈경각영공급기(京各營供給記)〉는 1894년 10월~11월 동학농민군 토벌에 참여한 경리영(經理營), 순무영(巡撫營), 장위영(壯衛營), 선봉진(先鋒陣) 등 각 부대에 공급한 물자들을 기록해 놓은 자료이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 25×26cm이며 전체 15면으로 이루어져 있다.

이 자료는 〈친군경리청장졸성책(親軍經理廳將卒成冊)〉, 〈선봉진대장진배행장관좌목(先鋒大將陣陪行將官座目)〉, 〈친군장위영장졸실수성책(親軍壯衛營將卒實數成冊)」, 〈교도소출주장병성책(敎導所出駐將兵成冊)〉, 〈본진별군관차출기(本陣別軍官差出記)〉, 〈창의인명록(倡義人名錄)〉, 〈물금첩기(勿禁帖記)〉, 〈죄인록(罪人錄)〉 등과 함께 〈각진장졸성책(各陣將卒成冊)〉으로 합본되어 1996년 〈동학농민전쟁사료총서〉에 실렸다. 이 중 〈경각영공급기(京各營供給記)〉는 경리영, 순무영, 장위영, 선봉진 등 동학농민군 토벌에 직접 가담한 각 부대의 비용명세서를 기록한 것이라 볼 수 있다.

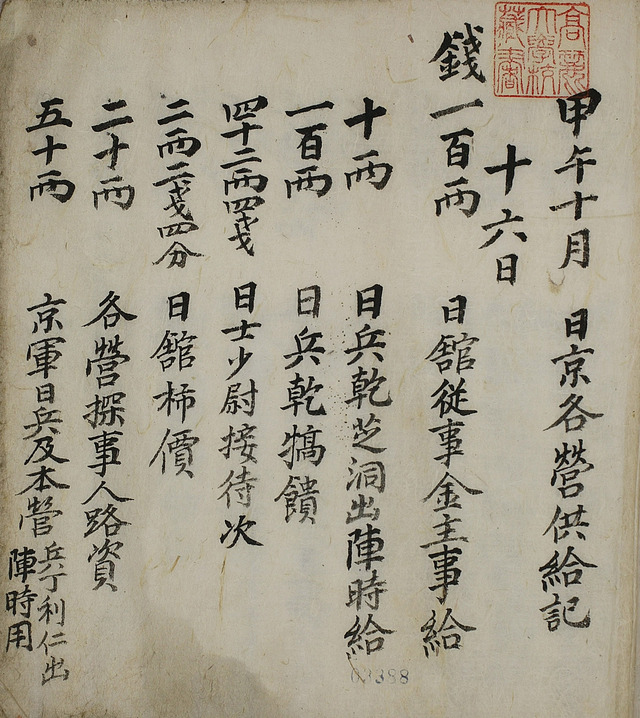

〈경각영공급기(京各營供給記)〉에 따르면 갑오년, 즉 1894년 10월 16일 전(錢) 100냥을 일본영사관 종사관 김주사(金主事)에게 지급하였음을 알 수 있다. 당일 기록에는 일본군 출진 시 들어간 비용과 호궤(犒饋), 일본 사관 접대비, 이인 전투 출병 중앙군과 일본군에게 50냥을 지급하고, 능치 전투 당시 30냥을 지급한 사실 등 동학농민군 진압 부대의 비용 지출 내역 등이 들어 있다. 이날 지불한 총 비용은 1,267냥 6전 4푼이었다.

10월 21일부터 11월 7일까지는 경리영(經理營) 799명에게 3,487냥 6전 5푼을, 10월 25일부터 11월 7일까지 순무영(巡撫營)에 325냥 5전을, 통위영에 776냥 3전 8푼을 지급하였다. 다른 한편으로 10월 28일 하루 장위영(壯衛營)에 1,766냥 3전을, 10월 20일부터 27일까지 선봉진(先鋒陣)에 59냥 2전 5푼, 도합 7,682냥 7전 2푼을 지급하였다. 전반적으로 동학농민군 토벌에 나선 조선의 중앙군, 즉 경리영(經理營), 순무영(巡撫營), 장위영(壯衛營), 선봉진(先鋒陣)에서 사용한 비용을 알 수 있게 하는 소중한 자료이다.

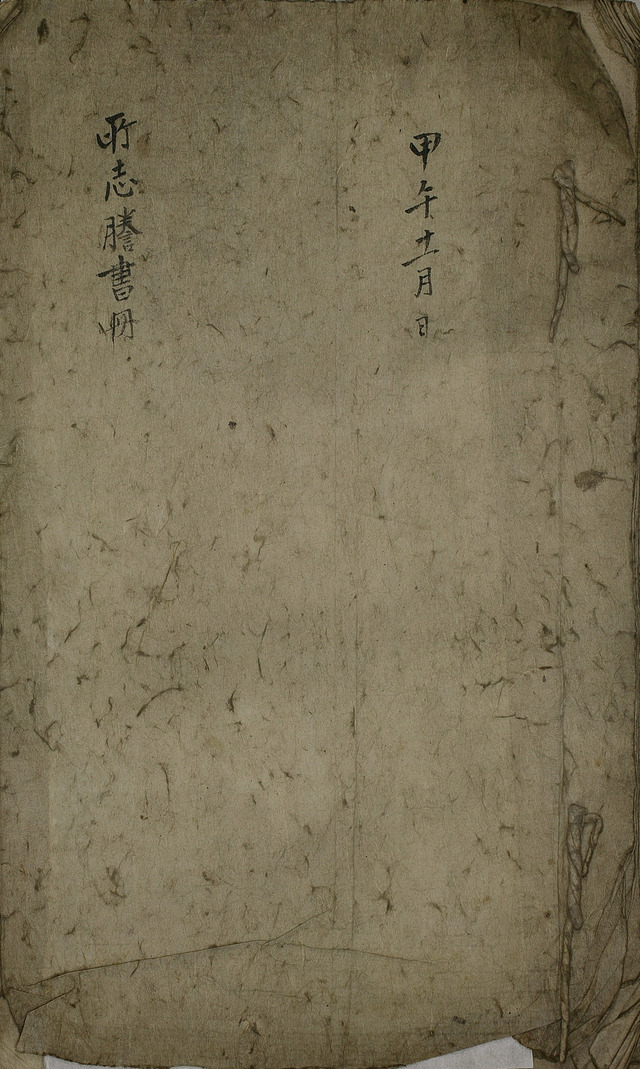

△ 소지등서책(所志謄書冊)

〈소지등서책(所志謄書冊)〉은 동학농민혁명 제2차 봉기 과정에서 1894년 11월부터 1895년 1월에 이르기까지 민인(民人)의 소지(所志) 등을 모아 등서한 자료이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 20×32cm이며 전체 64면으로 이루어져 있다.

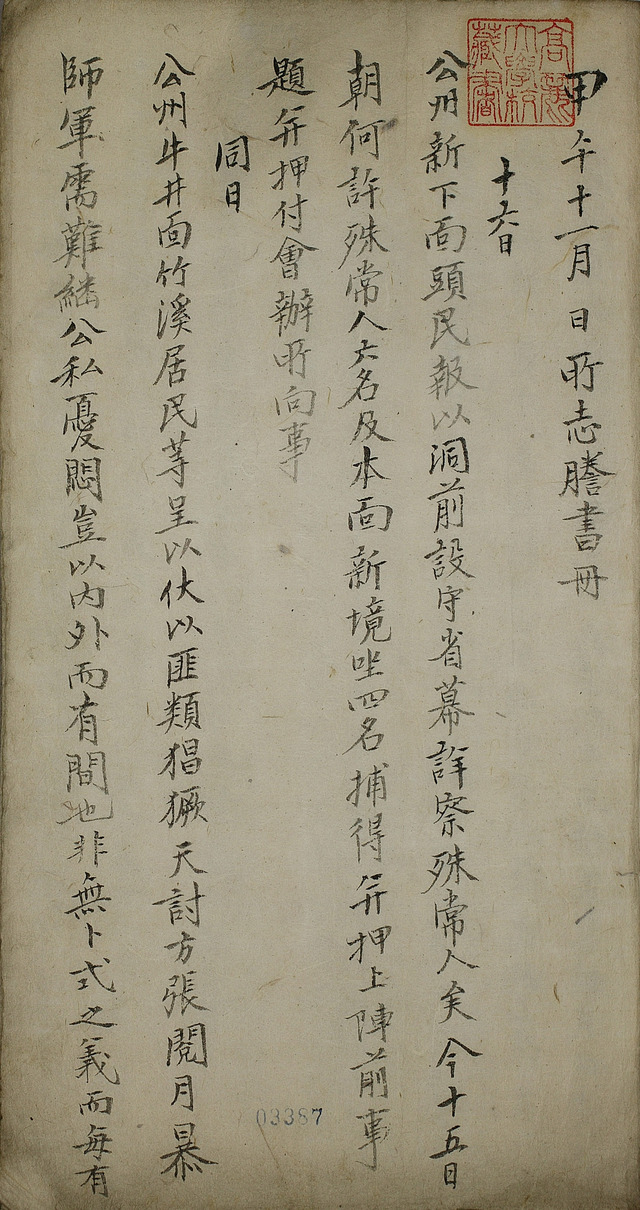

이 자료는〈언문선유방문(諺文宣諭榜文)〉, 〈고시경군여영병이교시민(告示京軍與營兵以敎示民)〉, 〈공주창의소의병장이유상상서(公州倡義所義兵將李裕尙上書)〉, 〈충청도공주정안면봉엄화촌대소민등정(忠淸道公州正安面鳳嚴花村大小民等呈)〉, 〈전봉준상서(全琫準上書)〉,〈동학당공초(東學黨 供招)〉 등과 함께 〈선유방문병동도상서소지등서(宣諭榜文並東徒上書所志謄書)〉로 합본되어 1996년 〈동학농민전쟁사료총서〉에 실렸다. 이 중 〈고시 경군여영병이교시민(告示 京軍與營兵以敎示民)〉은 전봉준이 동도창의소 명의로 공주전투에서 노성으로 후퇴한 뒤 관군과 이교(吏校), 그리고 시민(市民), 즉 시장의 상인들에게 척왜척양(斥倭斥洋) 전선에 동참해 줄 것을 호소한 글이다.

〈소지등서책(所志謄書冊)〉이 작성된 시기는 1894년 11월부터 1895년 1월까지이며 그 대상지역은 충청도 및 전라도 지역이다. 월일 순으로 기재되어 있다. 1894년 11월 16일 충청도 공주 산하면 두민(頭民)이 수상한 자 10명을 기찰 체포하여 선봉진에 압송한 내용부터 시작한다. 제2차 봉기 이후 패퇴한 동학농민군들을 전국 각지에서 토벌하는 상황을 자세히 알 수 있다.

12월 3일에는 동학농민군으로 추정되는 도인(道人) 수백 명이 전라도 장성군 북이면 금량리 마을에 난입하여 음식과 돈을 탈취하였다. 장성에서는 4월 황룡촌 전투에서 전사한 대관(隊官) 이학승(李學承)과 병정들의 시신을 김중길(金仲吉)이 묻어주었다가 동학농민군에게 곤욕을 치르기도 하였다. 장성의 아전 박전성(朴銓誠)도 500냥의 돈을 출연하여 황룡촌 전투에서 전사한 병정들의 초상을 치르는 데 보태기도 하였다.

한편 장성 북이면 백암구리에서는 접주(接主)라고 일컫는 유동근(劉東根)을 두고 그곳의 유생들이 오로지 동도의 폐단을 막고자 노력하였으나 선처해 달라는 소지(所志)를 올리기도 하였다. 이렇듯 〈소지등서책(所志謄書冊)〉에는 동학농민군을 소탕할 때 옥석(玉石)을 분간해 달라는 소지(所志)들이 많이 수록되어 있다. 물론 장성 북하면의 동학 대접주인 손덕수(孫德秀)와 만화동의 접주 신재일(申在一)을 체포하였으니 이를 처리해 달라는 소지(所志)도 있다.

그밖에 민인(民人)이 동학농민군의 강요로 양곡을 주고 담배 등 물자를 공급해 주고 강제로 인원이 동원된 사연을 적고 처벌을 완화해달라는 호소가 실려 있다. 또 마을 사람들이 동도를 잡아 바치면서 그 포상을 요구하는 내용도 있다. 한 건마다 끝에는 조치를 내린 제사(題辭)가 기록되어 있다. 이 〈소지등서책(所志謄書冊)〉은 단편적이기는 하나 당시 향촌의 여러 사정과 동학농민군 토벌상, 그리고 관군의 조치를 잘 알려준다. 따라서 이와 관련 기록이 희귀한 처지에서 아주 소중한 자료라 할 수 있다.

△ 민장초개책(民狀草槩冊)

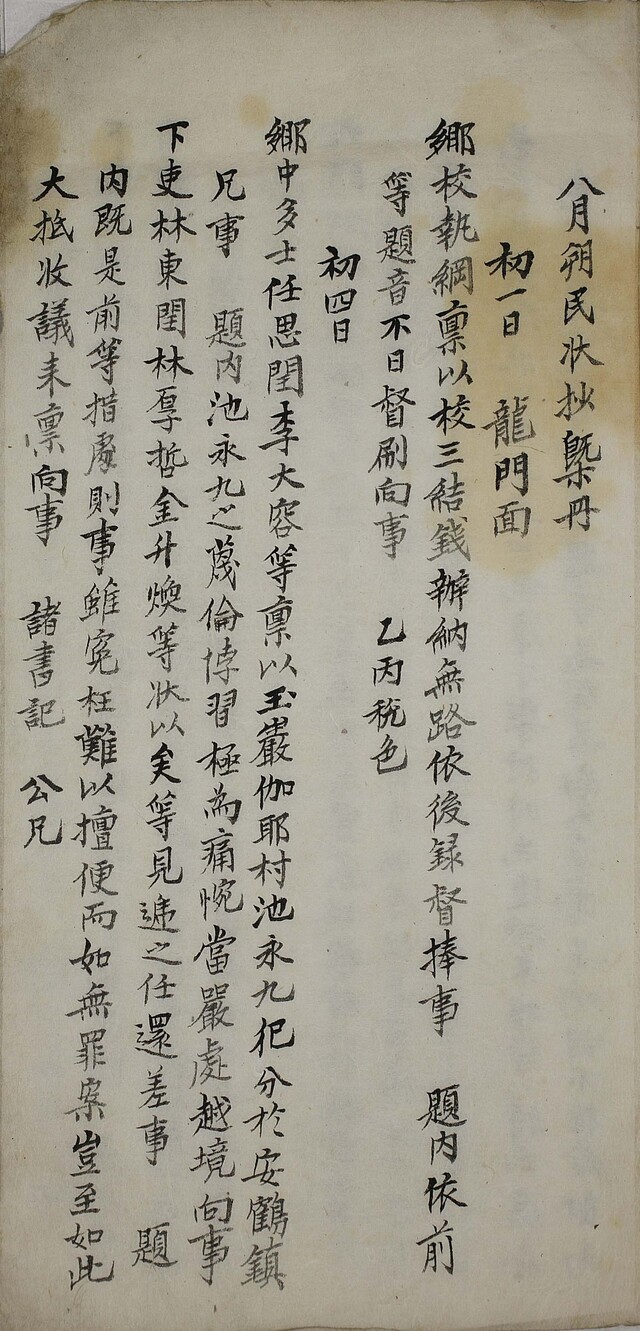

〈민장초개책(民狀草槩冊)〉은 1894년 8월 전라도 보성군에서 작성한 것으로 각 면별로 백성들이 올린 소장(訴狀)과 그 처리 결과를 정리한 자료이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 크기는 20×33cm이며 전체 60면으로 이루어져 있다.

이 자료에는 보성군 용문면, 옥암면, 백야면, 노동면, 미력면, 겸어면, 봉덕면, 복내면, 문전면, 율어면, 송곡면, 조내면, 대곡면, 도촌면 주민의 민원 관련 소장들이 수록되어 있다. 동학농민혁명과 직접적인 관련이 있는 내용은 잘 보이지 않지만 그 당시 향촌 사회에서 주민들이 접한 피폐한 생활상과 그 과정에서 발생되는 다양한 민원과 지방관의 처리 방안 모색에 대하여 살필 수 있는 자료이다.

향교 집강(執綱)의 결전 납부 독촉, 영저리(營邸吏)의 진상가 배정, 가옥매매, 전세(田稅), 진결(陳結) 징세, 벌전(罰錢), 위토 투매, 결세전의 초과 징수, 소작 관련 처분, 산송(山訟) 관련, 답권(畓券) 위조, 가족 간 재산분배, 고공전(雇工錢) 등 주민 토지 매매와 금전 수수와 채권 채무 관계 분쟁 등에 관한 내용들이 수록되어 있다. 이 외에 호포(戶布)와 동포전(洞布錢) 및 잡역 경감 청원, 세금 미납자와 음주 행패를 비롯한 고을 내의 부랑패류의 처리, 무고, 투장(偸葬), 과부 탈거, 노인 모욕, 잡역(雜役)에 대한 불만 등 보성군 관내 각 면과 리 별로 다양한 사항을 이해할 수 있다. 1894년 동학농민혁명을 겪으면서 보성군이 겪은 사회적 변화를 알 수 있게 하는 소중한 자료이다.

유바다 고려대학교 교수

![[프로필] 고승현 대전지방국세청 징세송무국장](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250519/art_17466696626323_9500b0.jpg)

![[프로필] 이광숙 국세청 납세자보호관](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250519/art_17466690683817_c8ceae.jpg)

![[전북 공공기관 개인정보 관리 '비상'] (하) 제언-제도·기술·문화 다각적 접근 필요](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/05/08/.cache/512/20250508580237.jpg)