인도네시아 자카르타를 상상되는, ‘비 오는 오후의 정적’ 같은 시집이 나왔다.

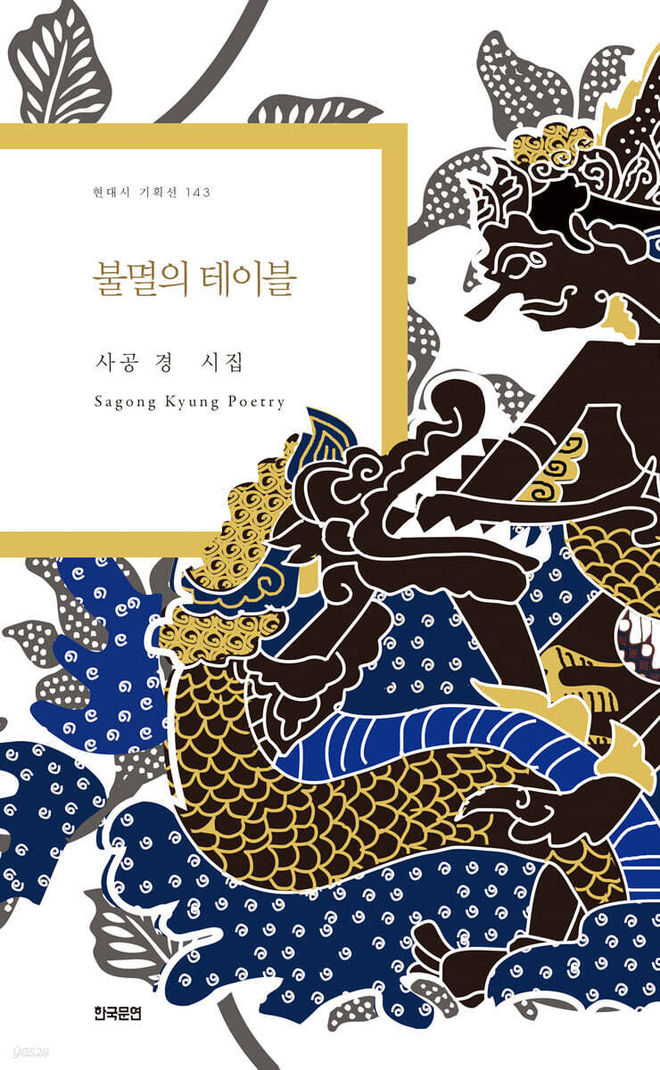

사공 경 한·인니문화연구원장은 시인이다. 직업이 아닌 사람이 시가 되는 천생시인이다. 그는 인도네시아 전통 문양으로 알려진 바틱(batik) 연구자다. 한세예스24 초청전 등 다수의 전시도 했다.

한 땀 한 땀 시를 쓰는 것처럼 바틱의 문양과 매력은 작품으로 승화된다. 그는 “바틱은 인도네시아 그 자체”다. 옷감을 다양한 색과 문양으로 물들이는 염색의 방식 중 하나가 바틱이다. 바틱은 옷이지만 문화를 온전히 간직하고 유지된다.

그래서 그에게 시를 쓰는 일이란 역사를 감싸는 한 조각의 천을 짜는 일이거나 신 앞에서 헐벗은 마음으로 그리는 바틱 문양과도 같았다.

그는 “바틱 장인이 기도하는 마음으로 천 위에 말람(초)으로 쓰고 덮고 염색하고 다시 삶아내듯, 나 또한 언어로 마음을 새기고 덮고 다시 기도하는 과정을 수없이 반복했다”고 고백한다.

자카르타, 식민의 이름으로는 바타비아. 고통과 식민의 기억, 정치적 폭력, 회복과 기도가 뒤엉켜 있는 도시에서 그는 순례자를 자처했다. 누가 바틱은 인도네시아의 정신이라고 했던가. 인도네시아에는 이미 공식 석상에서 단 한 번도 바틱 의상을 착용한 적이 없는 대통령이 있었다.

시집은 밀림이나 거리에서 듣고 보고 응시하며, 가만히 다가온 목소리들을 담아낸 내면의 사유다. 인도네시아라는 나라에서 낯설음이 주는 열정 속에 뿌리내린 일상에 대한 기록이다. 그들의 삶과 예술, 믿음의 기록을 쓴 한 이방인의 언어이자 기도다.

그것은 “흔들리는 야자수의 그림자이기도 하고, 비 오는 오후의 정적”이기도 하다. 시인은 “

읽는 이의 영혼에도 바틱 문양의 흔적이 조용히 물들기를 기도”한다.

영화 같은 60여 편의 시, ‘불멸의 테이블’에 대해 해인(해인인문학아카데미 대표)는 뜨거운 시인의 열정을 읽어냈다.

최경희 (고려대학교 아세안센터 부소장)은 “자카르타는 타자의 공간이 아니었다. 기쁨과 외로움, 연민과 분노가 교차한 삶의 무대였다. 나는 이 시집으로 다시 인도네시아를 만나려고 한다”고 소회를 전했다.

인도네시에서 거주하는 시인 채인숙은 “현지 사람들은 그를 ‘구루 사공’이라 불렀다. 이방인이었으나 모두의 스승이 되어 갔다”고 했다.

그의 아는 모두 한목소리로 그가 단순히 ‘인도네시아를 사랑하는 게 아니라 인도네시아의 전통과 문화를 사랑한다’는 것을 인정했다. 그리고 삶을 염색하고 한땀한땀 시로 짜낸 작품을 만들어냈다.

그는 1999년 자카르타한국국제학교 교사 시절 ‘문화탐방반’을 시작했다. 그리고 ‘한인니문화연구원’을 세워 25년 넘게 인문-예술-역사를 잇는 현장형 교류를 실천해 오고 있다.

한인니문화연구원은 2010년 ‘인도네시아 이야기’ 문학상을 시작으로, 2021년에는 코로나 팬데믹의 어려움 속에서도 인도네시아 생태를 주제로 한 ‘인도네시아 생태 이야기’ 문학상을 추가했다.

지난해에는 인도네시아 친구들이 한국어로 한국 정서를 표현하는 ‘나의 한국 이야기’ 문학상을 새롭게 출범시켰다. 이 중 ‘인도네시아 이야기’는 해외에서 해외동포단체 주최로는 가장 오랜 기간 지속된 한인 문학상으로 유일무이의 존재감을 뽐낸다.

그는 또한 저서 '자카르타 박물관 노트' '서부자바의 오래된 정원'과 공동 저서 11권이 있는 문화예술기획자다. 2023년 제17회 세계 한인의 날 국무총리 표창을 받았다.

불멸의 테이블

― 뚜구 라라종그랑*

붉은 등불 아래

천이백 년을 넘어 앉아 있다

부서진 전설 위에 놓인 식탁

나무의 숨결이 흔들린다

라라종그랑

사랑 때문에 석상이 된 공주

그녀가 다시 살아 천국에 오른다

왕은 먼 길을 돌며

한입 베어 물 때마다

음식에 문화를 넣었다

한 잔의 커피 속에서도

빛바랜 유물 속에서도

황금빛 전설 속에서도

보로부두르의 새벽이

쁘람바난의 노을이 붉게 피어난다

사진 속 수카르노의 미소

베자드의 그림이 벽을 채운다

와양은 끝없는 이야기를 품는다

라라종그랑의 꿈을 수저질한다

불멸이란

전설이 입안에서 퍼지는 순간임을

* 뚜구 라라종그랑(Tugu Lara Djonggrang): 예술품 수집가 안하르(Anhar Setjadibrata)가 설립한 뚜구 그룹이 운영하는 레스토랑. 욕야카르타 쁘람바난 사원의 전설 ‘라라종그랑’에서 영감을 받았으며, 부티크 호텔·레스토랑 체인인 뚜구의 철학—“살아있는 박물관”—아래, 마자빠힛(Majapahit) 왕국의 전성기 하얌 우룩(Hayam Wuruk) 왕과 재상 가자 마다(Gajah Mada)가 누리던 향신료와 요리의 세계를 재현한 연회 같은 공간이다.

![[오늘의 전시] 바닥에 흩어진 조각을 자신의 감각으로 재배열하다](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20251146/art_17630055603168_1352e2.png)

![[박일호의미술여행] 로코코 미술과 낭만주의](https://img.segye.com/content/image/2025/11/13/20251113519317.jpg)