지난 3월 전세기간 10년을 보장하자는 이야기에 부동산 시장이 들썩였다. 더불어민주당 민생연석회의에서 나온 의제였는데 논란이 일자 당시 당대표였던 이재명 대통령은 “현실적으로 민간 임대차 시장을 위축시켜 세입자에게 불이익이 돌아갈 수 있다”며 정책의 실효성에 의문을 제기했다.

주택임대차보호법은 1981년 처음 제정됐다. 탄생 당시 8개 조항뿐이었던 이 법은 여러 차례 개정을 거쳐 사회 안전망 구축에 큰 기여를 했다. 상대적 약자의 지위에 있던 임차인은 불의의 피해에 대항할 수 있도록 대항력이 생겼고, 보증금을 이전보다 안전하게 보호받을 수 있게 됐으며, 거주기간도 일정 기간 이상을 보장받게 된 것이다.

2020년 7월에는 임대차 보장기간을 2년에서 4년으로 연장할 수 있는 계약갱신 요구권이 추가됐다. 2021년 이후 평균 거주기간이 꾸준하게 증가한 데이터를 보면 주거 안정이라는 목표를 일부 달성한 것으로 볼 수도 있다. 하지만 4년 보장과 임대료 상한 제한이라는 조건 때문에 임대인은 애초에 전세 가격을 높게 책정해 시장 가격을 올릴 것이라는 의견도 나왔다. 실제로 법 개정 이후 전세 가격은 치솟았고, 전세 물량은 꾸준하게 감소했다. 계약갱신 요구권을 사용해서 더 길게 거주하는 만큼 시장에서 거래되는 물량이 줄어들었다. 주거의 안정성은 확대됐지만 주거의 유연성은 저해됐다고 해석할 수 있다.

우리나라 임대차 계약은 매우 경직된 형태로 이루어진다. 거의 모든 계약이 2년으로 체결되는 것이다. 이는 임대차보호법상 임대인이 최소 2년 거주를 보장해야 하므로, 임대인이 애초에 2년 계약을 선호하게 됐기 때문이다. 반면 미국은 1년 단위 계약이 60%, 월 단위 계약도 30%를 넘는다. 필요한 만큼만 계약하는 유연한 구조가 시장에 정착되어 있다. 우리도 이런 유연성이 필요하다.

청년가구들은 임대 기간의 경직성으로 인해 피해를 보고 있다. 청년들의 평균 거주 기간은 1.1~1.4년에 불과한데, 대부분 2년 계약을 맺는다. 교환학생, 인턴, 군입대 등으로 짧은 거주가 필요한 상황이 많은데도, 계약을 유지하거나 해지하는데 불필요한 비용을 감수해야 하는 현실이다.

2년 보장이 역설적으로 임차인에게 불리하고, 임대인에게 유리한 구조를 만든 셈이다. 청년의 월세 부담은 점점 더 커지고 있다. 평균 월세는 2021년 36.5만원에서 2023년 40.1만원으로 상승했고, 신림동 원룸은 불과 몇 년 사이 20% 이상 올랐다. 관리비와 공과금까지 더하면 일상의 삶을 압박하는 문제다. 청년뿐 아니라 단기임대가 필요한 출장자, 환자와 보호자, 외국인 유학생과 근로자 등도 피해를 본다.

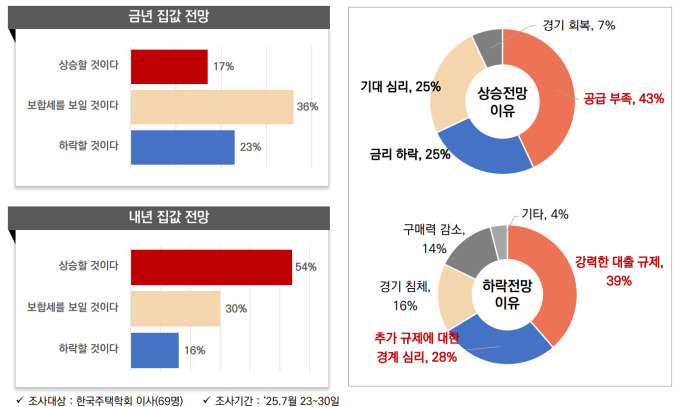

최근 대부분의 부동산 정책과 뉴스들이 신규 아파트의 공급과 아파트 가격에 집중되고 있다. 연일 어느 아파트의 신고가를 경신했다, 공급 부족으로 아파트 가격이 더 오를 것이다, 대출을 규제한다 등 이야기가 반복된다. 많은 양의 부동산 정보들이 개인의 욕망만 부추기는 역할을 하는 것이 아닌지 우려스럽다. 지금 바로 현실에 직면한 청년들의 임대 문제, 월세 문제가 충분히 조명받지 못하고 있어 안타깝다.

정부는 다양한 주택 수요층을 고려한 유연한 임대차 계약 제도 개선에 관심을 기울여야 한다. 국민주권정부는 하나의 정책이 가져올 명과 암을 두루 살피고, 꼼꼼하게 민생을 챙기는 합리적인 정부가 되기를 응원한다. 주택정책이 그 동안 소외됐던 더 많은 국민에게, 더 어려운 약자에게, 세상에 첫 발을 내딛는 청년들에게 집중될 수 있기를 기대해 본다.

박형준 스페이스브이 대표 ppakhong@spacev.kr

![[기자의 눈] 뜨거운 국회, 미지근함이 필요한 때](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/05/2GWIBZ5CLN_1.jpg)