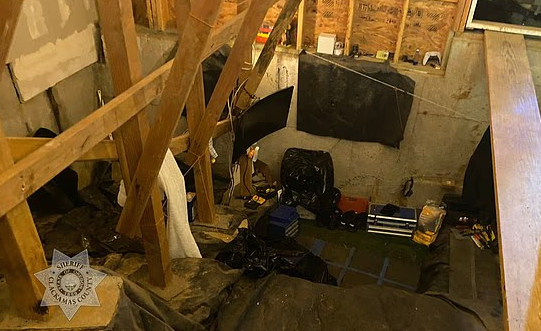

최근 KT에서 발생한 소액결제 해킹 사고 배경에 ‘가짜 기지국’이 사용된 정황이 드러났다. 불법 초소형 기지국은 영화에서나 나올 법한 방식으로, 이동통신사의 합법 기지국을 위장해 금융 편취나 도청, 위치 추적에 나서는 신종 통신 해킹 범죄다. ‘IMSI(가입자식별번호) 캐처’나 펨토셀(초소형 기지국) 방식을 활용해 근거리 통신을 가로채기 때문에 이용자는 정상적인 통신으로 속기 쉽다.

이렇게 확보된 민감 정보는 인증번호 탈취 등 2차 공격에 활용돼 소액결제 피해로 이어진다. 경기남부경찰청에 따르면 최근 10여 일 사이에 접수된 KT 소액결제 피해는 124건, 피해액은 8000만원을 넘었다.

가짜 기지국은 원래 휴대전화 통화 감청 등 정보기관의 전유물로 여겨졌으나 범죄조직이 손에 넣으면서 양상이 달라졌다. 필리핀에서는 중국인이 차량에 설치한 장비로 대통령궁 주변 휴대전화를 도청하다 적발됐고, 일본에서는 번화가에서 무차별 피싱 메시지를 살포한 사건이 있었다. 이처럼 가짜 기지국은 단순한 금전 범죄를 넘어 국가 안보까지 위협할 수 있다는 점에서 국민 불안을 키우고 있다.

그런데도 정부와 통신사의 대응은 미흡하다. KT는 처음엔 “해킹은 불가능하다”는 입장만 되풀이했고, 과학기술정보통신부는 해외 사례를 참고해 조사를 벌이고는 있으나 가짜 기지국의 실체조차 확보하지 못했다. 다른 통신사들도 점검 수준에 그치고 있다. SK텔레콤 해킹 사고도 무려 3년간이나 까맣게 모르고 있었던 만큼, 가짜 기지국 문제도 소극적 대응으로는 국민 불안을 해소할 수 없다. 범정부 차원의 긴급 대응 체계를 가동해 수사기관, 통신사, 보안 전문가가 힘을 모아 실체를 밝혀내고, 해커를 찾아내 재발을 방지해야 한다.

이용자의 주의도 필요하다. 의심스러운 메시지나 앱은 열지 말고, 소액결제 차단 기능 등 기본적인 방어책을 활용해야 한다. 새로운 범죄 기법이 동원된 이번 사건은 통신 보안의 새로운 도전이라 할 만하다. 정부와 통신사가 실효성 있는 대책을 서두르지 않는다면 가짜 기지국의 다음 표적은 단순한 소액결제가 아니라 사회 질서와 국가 안보 그 자체가 될 수 있다.

![[KT 해킹] ②'초소형 기지국' 펨토셀이 불러온 新 위협…내부 유출 가능성도](https://img.newspim.com/news/2025/09/09/250909161553931_w.jpg)

![[단독] KT 무단결제 통로 지목된 '초소형 기지국’...SKT·LGU+도 차단 수순](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/10/2GXUIUBIIC_3.jpg)