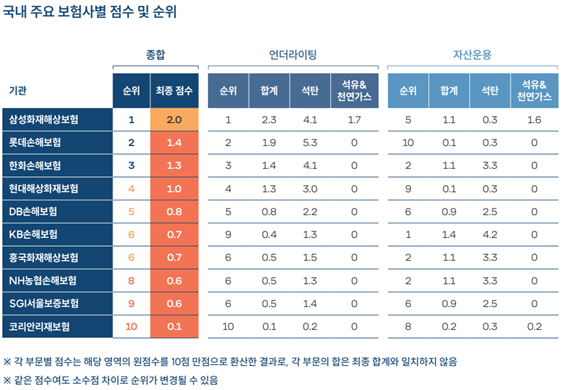

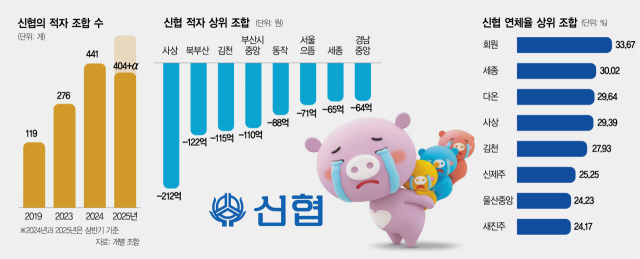

전국 신용협동조합 두 곳 가운데 한 곳은 지난해에 이어 올해도 상반기 적자를 낸 것으로 파악됐다. 대출 연체율이 10%를 넘는 조합도 최소 120곳에 달한다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 토지담보대출 부실 여파가 3년 넘게 지속되는 모습이다.

서울경제신문이 27일 전국 신협 단위조합 859곳(지난해 말 기준) 중 공시를 완료한 788곳의 상반기 영업보고서를 분석한 결과 404곳(51%)이 당기순손실을 냈다. 이들의 합산 적자 규모는 2752억 원으로 지난해 같은 기간보다 13%가량 적자 폭이 커졌다.

구체적으로 부산시의 사상신협은 올 상반기 212억 원의 손실을 내 적자 규모가 가장 컸다. 올해 상반기 대출채권평가 및 처분손실이 193억 원에 달하면서 지난해 상반기보다 적자 폭이 165억 원 급증했다. 이어 북부산신협(-122억 원)과 경북 김천신협(-115억 원), 부산시중앙신협(-110억 원), 서울 동작신협(-88억 원), 서울으뜸신협(-71억 원) 등도 100억 원 안팎의 손실을 냈다. 경영 상태가 나쁜 단위조합일수록 늦게 공시할 가능성이 있다는 점을 감안하면 최종적인 적자 단위조합 규모가 450곳에 이를 가능성이 있다.

신협의 적자 단위조합 수는 코로나19 이후 꾸준히 증가하는 추세다. 유동수 더불어민주당 의원실에 따르면 2019년 말만 해도 신협의 적자 조합은 119곳에 불과했다. 하지만 2023년 말 276곳으로 늘더니 지난해 상반기에는 441곳까지 증가했다. 경기 부양 국면이었던 2020~2021년 공격적으로 늘린 부동산 PF 대출이 금리 인상 국면을 맞아 부실화되면서 직접적인 충격을 준 여파다. 지금까지도 부실채권에 대한 충당금 적립과 상각이 이어지면서 막대한 비용 요인이 되고 있다는 게 업계의 설명이다. 금융 당국의 한 관계자는 “상호금융권은 토지담보대출, 부동산 개발용 대출과 관련한 충당금이 지속적으로 쌓이면서 실적에 악영향을 주고 있는 상황”이라고 밝혔다.

문제는 건전성 지표마저 크게 훼손되면서 존립 위기에 빠진 점포들이 늘고 있다는 점이다. 788개 단위조합 중 대출 연체율이 10% 이상인 곳이 무려 123곳이었다. 납입 기일 내 상환되지 않아 연체 상태에 있는 대출채권의 규모를 보여주는 수치다. 특히 경남의 회원신협 대출 연체율은 9%포인트 넘게 치솟아 33.67%에 이르는 등 심각한 상황이다. 이외에도 △세종신협(30.02%) △서울 다온신협(29.64%) △사상신협(29.39%) △김천신협(27.93%) △신제주신협(25.25%) 등 연체율이 20%를 넘는 곳도 18곳에 달했다.

순자본비율이 금융 당국의 가이드라인(2%)에 못 미치는 조합은 48곳으로 확인됐다. 상호금융권의 순자본비율은 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율처럼 자본 건전성을 보여주는 지표다. 2% 미만 시 건전성 개선 작업이 필요한 곳으로 평가된다. 금융계의 관계자는 “내년은 돼야 상황이 나아질 것”이라고 설명했다.

수산업협동조합의 상황도 크게 다르지 않다. 전국 90개 단위조합 중 51곳이 상반기 실적 공시를 마쳤는데 35곳(69%)이 적자였다. 상반기 합산 순손실 규모는 857억 원이었다. 경북의 구룡포수협이 90억 원의 손실을 내 적자 규모가 가장 컸다. 가장 많은 이익을 낸 단위조합(완도금일·완도소안수협)도 12억 원에 그쳤다. 대출 연체율 10% 이상은 9곳으로 파악됐다.

건설업 경기가 여전히 좋지 않은 가운데 올 하반기 한국은행의 기준금리 인하로 예대마진 축소가 불가피해 돌파구가 보이지 않는다는 지적이 나온다. 금융 당국 관계자는 “올해 들어서도 상호금융권 전반의 건전성 지표가 개선되지 못하는 흐름”이라며 “올 하반기 현장 검사를 진행할 예정”이라고 설명했다.

![4.3兆 만기 앞두고 차환 막힐판…비우량 채권 시장 '비상등' [시그널]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSFAKUTZ_1.jpg)

![한때 줄서서 먹던 이 도넛…높은 임대료·저탄수 열풍에 사면초가[글로벌 왓]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/28/2GWSUS5ELV_1.jpg)