포스코 제1고로가 ‘아카자와 고로’라 불린 이유

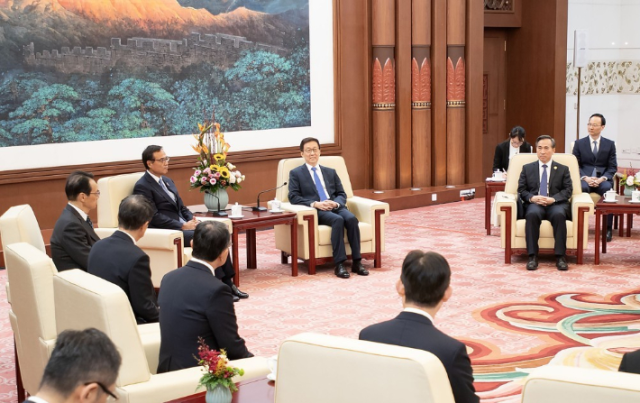

한·일 각료회담 직후인 1969년 9월 중순 일본은 포철 프로젝트의 타당성 여부를 알아보기 위해 현지 조사단을 파견했다.

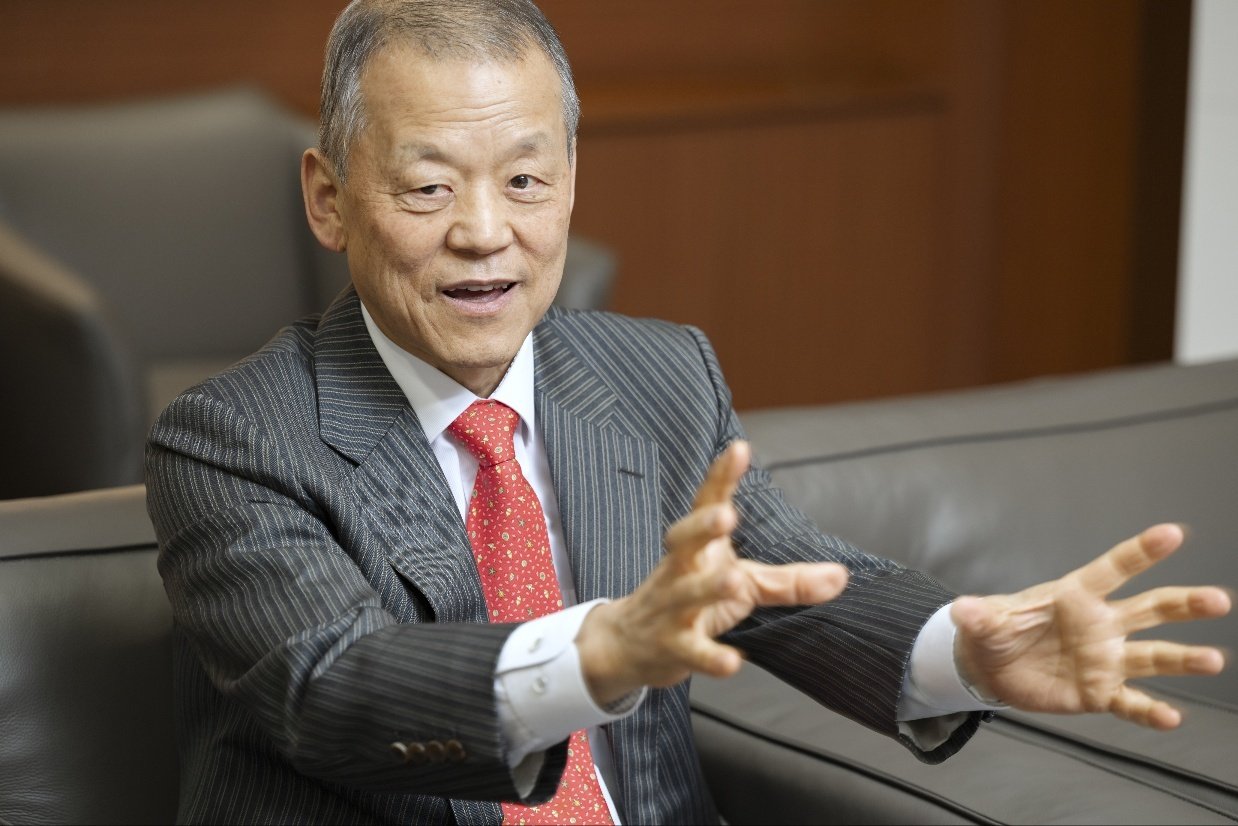

단장은 일본 경제기획청 조정국장 아카자와 쇼이치. 도쿄(東京)대 법학부를 나온 정통 엘리트 관료였다. 포철이 당초 일정에 따라 무난하게 착공될 수 있느냐, 아니면 새로운 요구조건에 휘둘리며 시간을 더 잡아먹게 되느냐의 문제는 아카자와의 펜 끝에 달려 있었다. 그런데 나와 그는 전혀 모르는 사이였다. 서울에서 열린 경제기획원 공식 회의에서 처음 악수를 나눴다.

그런데 아카자와 일행이 서울에 도착한 이튿날 묘한 일이 벌어졌다. 일본조사단은 서울에서 특별전세기를 타고 포항 해병사단 비행장에 내리기로 계획돼 있었는데, 그날 초가을에 보기 드문 큰 비가 영일만을 비롯한 전국에 내리기 시작했다. 비행기 운항이 취소됐다. 날씨가 개기만을 기다리다간 일정에 쫓기는 조사단의 포항 현장 방문을 다음 기회로 미뤄야 될 판이었고, 그만큼 포철 착공도 늦어질 형편이었다. 우리 정부는 전격적으로 경주까지 가는 세 칸짜리 특별열차를 냈다. 그들도 열차 여행을 낭만적이라고 생각하는지 반기는 눈치였다.

한 칸은 한국인, 가운데는 식당칸, 또 한 칸은 일본조사단. 나는 아카자와 단장과 마주앉았다.

“본국의 일에 쫓겨 이번엔 그냥 돌아가야 하는가 했는데 호우 덕분에 낭만적인 여행을 하게 되는군요.”

“즐거운 여행이 되기를 바랍니다.”

우리는 이렇게 대화의 물꼬를 텄다. 특별열차는 빗속을 다섯 시간 달렸다. 우리는 잠시도 쉬지 않고 얘기했다. 분위기가 한결 부드러워졌다. 내가 마음대로 일본어를 구사할 수 있다는 사실에 스스로 감사한 시간이었다. 서러운 식민지 소년으로 태어나 어쩔 수 없이 배웠던 일본어가 아카자와의 마음을 움직이기 시작한 것이다.

![[속보] 尹, 트럼프와 당선 축하 통화…"조만간 만나기로 합의"](https://newsimg.sedaily.com/2024/11/07/2DGR2XD5N4_2.jpg)

![[트럼프 재집권] 정부, 트럼프 취임전 尹대통령과 회동 추진](https://img.segye.com/content/image/2024/11/07/20241107518391.jpg)