지난 2일 밤, 서울의 한 권역응급의료센터에 부모가 10살 남자아이를 데리고 왔다. 보호자는 "아이가 39~40도 열이 난다"고 호소했다. 이 병원 응급의학과 A교수는 상태를 확인한 뒤 "중증은 아니고, 감기인 듯하니 진료가 어렵다"며 근처 소아청소년과 의원으로 안내했다. 보호자는 불만스러워하면서도 그리로 이동했다. A교수는 “경증 환자를 돌려보낼 때 환자·보호자의 반발이 예전보다 줄었다"고 말한다. 그는 "예전에는 ‘의사 맞느냐’ ‘무조건 여기서 진료받겠다’고 의료진 멱살을 잡는 환자가 정말 많았다. 이런 사례가 여전하지만, 최근엔 확실히 줄었다"고 덧붙였다.

지난달 26일 밤, 서울 구로구 구로성심병원 응급실에서 만난 최모(58)씨는 낙상한 시아버지를 모시고 여기로 왔다. 고려대 구로병원 권역응급의료센터가 집에서 더 가깝고 크지만 가지 않았다. 그는 "경증 환자는 큰 병원 방문을 자제해야 한다고 해서 고려대병원에 갈 엄두를 못 냈다"며 "10분 정도만 기다린 뒤 엑스레이·컴퓨터단층촬영(CT) 검사를 받게 돼 여기로 온 게 오히려 나은 것 같다"고 말했다.

전공의 집단 이탈에 따른 의료 공백 사태가 8개월째 이어지면서 경증·비응급 환자의 응급실 이용 형태가 조금씩 달라지고 있다. 지난달 추석 연휴 전후에 경증환자(비응급 포함)의 대형 병원 응급실 이용이 크게 줄어든 데 이어 추석 이후에도 이런 추세가 이어지고 있다.

이런 변화의 가장 큰 이유는 중증이 아니면 굳이 큰 병원에 갈 필요가 없다는 인식이 확산하기 때문이다. 가벼운 증상은 동네 병원에 먼저 가는 게 낫다고 여기는 환자가 늘고 있다. 또 정부가 추석 직전 경증 환자의 대형 병원 응급실 진료비 부담률을 50~60%에서 90%로 올린 게 어느 정도 효과를 내는 것으로 분석된다.

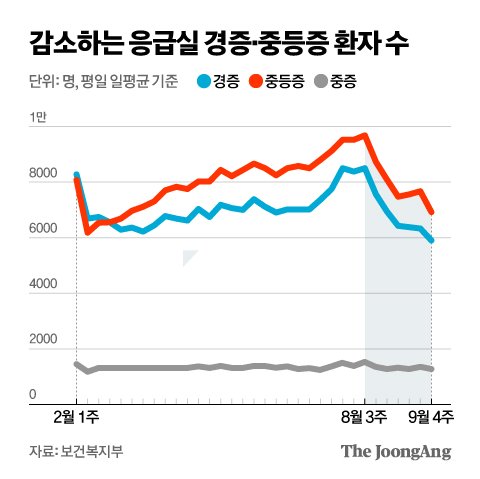

보건복지부에 따르면 전국 응급실 환자는 전공의 이탈 전인 2월 첫 주 1만7892명에서 추석 연휴 무렵 1만5000명대로 떨어졌다. 지난달 마지막 주에는 1만3902명, 이달 2일은 1만4282명으로 줄었다. 2월 첫 주의 약 80% 수준이다. 전체 환자 중 경증 환자 비율도 2월 첫 주 46%에서 추석 직전 41%대로 떨어졌고, 추석 이후에도 계속 이어지고 있다.

그뿐만 아니라 경증 환자가 응급실에 덜 오는 현상도 이어지고 있다. 추석 연휴 경증 환자 숫자가 2월 첫 주의 77% 선으로 줄었고, 이후에는 좀 더 떨어져 70%, 71%대를 유지하고 있다.

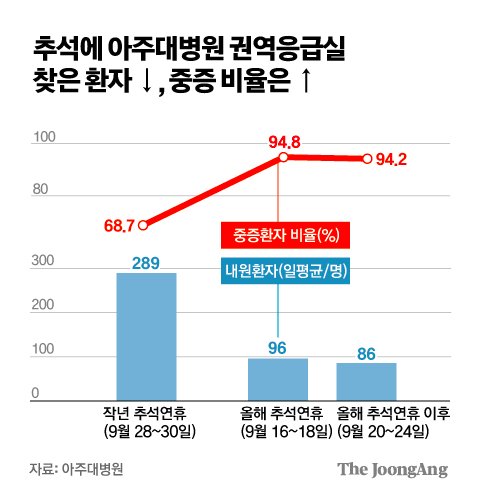

전국 최대 규모인 아주대병원 권역응급의료센터에는 지난해 추석 연휴(9월 28~30일)에 하루 평균 289명의 응급 환자가 찾았고, 이중 중증이 68.7%였다. 올해 추석 연휴(9월 16~18일)엔 96명으로 줄었고, 94.8%가 중증이었다. 추석 이후(9월 20~24일) 86명(중증 94.2%)으로 약간 더 줄었고, 이후에도 이런 추세가 이어지고 있다.

직장인 김모(55)씨는 최근 길에서 넘어진 후 집 근처 종합병원 응급실(지역응급의료기관)로 갔다. 환자가 붐비지 않아 곧바로 엑스레이 검사를 해서 골절 진단을 받았다. 바로 입원 후 이튿날 수술을 받았다. 김씨는 "큰 데 가면 오래 기다릴 게 뻔하고 제때 수술받지도 못할 것으로 판단했다"고 말했다.

지역응급의료센터를 둔 경기도 남양주 현대병원의 김부섭 원장은 "권역응급의료센터에 가던 중증 환자들이 우리 병원으로 넘어오면서 환자가 20%가량 늘었다"면서 "간단한 질병 환자는 별로 안 오고 입원할 환자가 온다. 본인 부담률 인상 조치의 효과가 있는 것 같다"고 말했다. 김 원장은 "권역응급의료센터보다 약간 작은 지역응급의료센터도 중증 환자를 어느 정도 분담할 수 있다. 지금 같은 환자의 인식 변화가 정착돼야 한다"고 말했다.

소아 환자도 큰 병원 대신 아동병원으로 발길을 돌린다. 지난달 26일 오후 9시 서울 구로구 우리아이들병원. 설사 증세의 아이를 데려온 이모(34)씨는 "예전에 고열로 대형병원 응급실을 찾은 적 있었는데, 교수한테 '이런 증세로 여기 올 필요 없다'고 혼난 적이 있어 여기로 왔다"고 말했다. 놀이터에서 넘어져 다친 3세 아들을 데리고 온 양모(39)씨도 "동네 아동전문병원이 친절히 진료하고, 대기 시간도 비교적 짧아 아이가 덜 지친다. 경증이면 집 근처 병원에 가는 게 여러모로 나은 것 같다"고 말했다.

황원민 대전 건양대의료원 기획실장은 "과거엔 지병이 있는 환자가 조금만 증세가 나빠져도 응급실로 왔는데, 요새는 덜 온다. 이제는 기다렸다가 외래 진료로 온다"며 "이런 환자가 응급실에 오면 (다른 환자가) 진료를 못 보거나 기다려야 했다. 바람직한 변화로 본다"고 말했다.

추석 연휴 때는 지자체가 비상의료관리상황반을 가동하면서 한몫했다. 충북도청 최선익 주무관은 지난달 14일 "임신부가 응급실에 못 가고 있다"는 119구급대 전화를 받고 도내 산부인과 병원 이곳저곳에 전화를 돌렸다. 구급대가 전국 75곳 병원에 이송을 요청했다가 갈 데를 찾지 못한 터였다. 최 주무관은 어렵게 산부인과를 찾았고 6시간 만에 1차 진료를 받았다. 상태가 호전된 임신부는 서울대병원으로 옮겨졌다. 비상상황반은 이튿날 오전 6시 30분쯤 논에서 넘어져 안구 전방 출혈이 생긴 89세 환자의 응급실행을 도왔다. 강원(90억원), 서울(71억원), 경기도(50억원) 등은 응급실에 예산을 투입했다.

신성식·남수현 기자, 청주=문상혁 기자 ssshin@joongang.co.kr

![[건강한 가족] 수술·배뇨장애 전문가 한 곳에, 280g 거대 전립샘 환자도 치료](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202410/07/20fcbd62-bf65-4b37-bc79-1fc66d0e7998.jpg)

![[박희준칼럼] 자살, 우리 사회가 만든 중병이다](https://img.segye.com/content/image/2024/02/19/20240219517565.jpg)

![“소아심장 분야는 아웃사이더… 과감한 투자 시급” [차 한잔 나누며]](https://img.segye.com/content/image/2024/10/06/20241006516698.jpg)