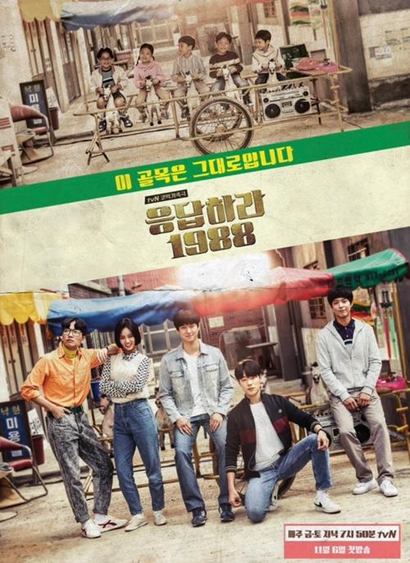

[비즈한국] 얼마 전 BBC 기자에게서 인터뷰 요청을 받았다. 드라마 ‘응답하라 1988’의 10주년을 기념해 세계적인 인기가 계속되는 이유를 분석해달라는 것이었다. 영국을 포함한 유럽과 전 세계에서 인기를 끌고 있다는 말에 새삼 ‘응팔’의 의미와 가치를 다시 생각하게 되었다. 그것은 K콘텐츠의 현실을 진단하고 나아갈 바를 가늠할 수 있는 일이기도 하다.

드라마 ‘응답하라 1988’은 이전에 성공한 ‘응답하라 1994’, ‘응답하라 1997’ 두 시리즈의 토대가 큰 영향을 미쳤다. ‘응팔’은 이전 시리즈보다 재미와 완성도가 더 높았다. 앞선 두 시리즈에는 특정 세대가 기억하는 강렬한 소구 요소가 있었다면 응팔은 전 세대가 공감하는 문화적 요소를 가지고 있었다. 교복 자율화 세대를 통해 청소년기의 풋풋한 우정을 부각하고 가족의 이야기가 다뤘기에 온 가족이 함께 볼 수 있었다.

응팔이 전 세계 시청자들에게 보편적인 인기를 끄는 이유는 무엇일까. 단순히 과거에 대한 향수 때문일까 아니면 점점 더 온라인화, 글로벌화하는 환경에서 우리가 잃어버린 무언가를 담고 있기 때문일까? 그 답은 과거 사례를 통해서 짐작할 수 있다. 과거 중화권에서 ‘겨울연가’보다 ‘가을동화’가 더 인기를 끈 것과 같은 맥락이다. ‘겨울연가’가 유독 일본에서 인기가 높았던 반면 ‘가을동화’는 중화권뿐만 아니라 아시아 전체에서 크게 인기를 끌었다. ‘겨울연가’가 로맨스에 집중했지만 ‘가을동화’는 우정, 사랑, 가족 등 공동체를 주제로 한 작품이었기 때문이다.

‘응답하라 1998’은 특히 동네 친구들과 나누는 우정을 통해 가족, 나아가 지역 공동체를 아우르는 따뜻한 인간애가 그득한 드라마다. 쌍문동 골목 문화는 예전에는 너무 일상적이었지만 이젠 거의 사라졌다. 기성세대에겐 추억인 반면 신세대는 이상적인 공간이자 관계의 모범으로 받아들였다. 과거의 모습이지만 우리가 지향해야 할 ‘오래된 미래’라고 할 수 있다. 온라인 모바일 문화와 아파트와 고층 건물로 가득한 획일적인 공간을 경험하는 많은 시청자들이 응팔의 골목을 이상적으로 보게 되었다. ‘응답하라 1988년’의 글로벌 인기는 과거는 물론 현재에 머물지 않고, 미래의 이상으로 간주되었다.

일상의 위협은 소소한 가치의 소중함을 깨우친다. 응팔의 세계적인 인기에는 코로나19 팬데믹도 한몫했다. 사람들을 제대로 만날 수 없는 상황이다 보니 언제나 어울려 다니는 응팔 주인공들을 부러워하게 됐다. 친구의 집에 편하게 오가는 그들의 모습을 코로나 유행이 끝나면 꼭 따라해보고 싶어졌다.

넷플릭스에 자극적인 하드코어 콘텐츠가 많아졌는데도 응팔이 여전히 큰 인기를 끄는 현상에 대해서도 생각해볼 점이 있다. 코로나19 팬데믹 기간 넷플릭스에서는 두 가지 현상이 발생했다. 비대면 콘텐츠 소비가 늘면서 한국 드라마 팬이 증가했다. 동시에 하드코어 스타일의 콘텐츠보다 소프트 드라마를 선호하는 회원이 증가했다. 여성 이용자들이 대거 증가한 것. 이는 ‘폭싹 속았수다’가 세계적으로 큰 인기를 끈 것에서도 알 수가 있다. 오히려 하드코어 스타일의 작품들은 예전만 못하다. ‘오징어 게임’은 시즌 2와 3이 시즌 1의 아성을 넘지 못했다. 친구와의 관계를 짚는 ‘은중과 상연’ 같은 작품이 주목받는 것도 같은 맥락에서 생각해볼 수 있다.

응팔은 특히 영국에서 가장 위대한 한국 드라마 중 하나로 자주 언급된다. 전 세계에 방영되는 수많은 한국 드라마 가운데 왜 응팔이 이런 위상을 갖게 되었을까. 응팔은 단순히 하나의 드라마가 아니다. 응사와 응칠, 이전 시리즈를 모두 아우른다. 또 한국 드라마의 긍정적인 특징을 담고, 사회문화적으로 한국적인 측면이 가장 훌륭하게 구현했다. 특히 한국 드라마의 흐름을 완전히 바꿔놓았다. 트렌디 드라마, 통속 드라마, 자극적인 장르 드라마가 가득하던 한국 방송가에서 따뜻하고 긍정적인 세계관을 담은 드라마도 세계적으로 인기를 끌 수 있다는 점을 보여줬다.

결론적으로 ‘응답하라 1988’은 단순히 과거를 되돌아보는 것을 넘어 한국적인 틀뿐만 아니라 인류의 보편적인 감성과 고민을 담고 있다. 마침내 한국적인 것이 세계적이라는 말이 통하고, 보편적인 감성이 전달된 것을 확인할 수 있었다. 응팔을 통해 한국인은 전 세계 사람들과 문화적으로 동등하게 소통, 공유하게 됐다. 앞으로도 한국 드라마가 전 세계 사람들과 같은 정서로 대화할 수 있는 사례를 만들어야 한다. 하드코어 장르물에 치중한 K콘텐츠가 응팔을 다시금 되새겨야 할 이유다. 로컬에서 글로벌로, 골목에서 지구촌으로 나가는 길이 응팔에 있다.

필자 김헌식은 20대부터 문화 속에 세상을 좀 더 낫게 만드는 길이 있다는 기대감으로 특히 대중문화 현상의 숲을 거닐거나 헤쳐왔다. 인공지능과 양자 컴퓨터가 활약하는 21세기에도 여전히 같은 믿음으로 한길을 가고 있다.

김헌식 대중문화평론가

writer@bizhankook.com

[핫클릭]

· [K컬처 리포트] 아이돌 노조에 대한 오해와 기대

· [K컬처 리포트] 우울한 한국 영화판에서 코미디 영화만 웃는 까닭

· [K컬처 리포트] '관람객 폭증' 국립중앙박물관을 유료화하라?

· [K컬처 리포트] W코리아 '호화 파티' 논란이 남긴 것

· [K컬처 리포트] K팝 팬 늘어날수록 K브랜드 관리 필요하다

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>