미국이 향후 5년간 28조원을 들여 자국 내 중국산 항만 크레인을 바꾸겠다는 계획을 구체화하면서 한국이 수혜자로 떠오르고 있다.

미국 무역대표부(USTR)는 19일(현지시각) 워싱턴DC 국제무역위원회 회의실에서 중국산 항만 크레인과 기타 장비에 대한 추가 관세 부과 관련 공청회를 연다. USTR은 지난달 17일(현지시각) 중국산 항만 크레인에 대한 100% 관세 부과 계획을 밝혔는데, 관련 의견을 듣겠다는 의도다.

중국산 항만 크레인을 통한 안보위협은 바이든 행정부 때부터 제기돼 왔다. 미 하원 국토안보위원회는 중국산 항만크레인에 대해 1년간 조사를 한 뒤 지난해 발간한 보고서를 통해 “중국산 크레인에는 미국이 요청하지 않았고, 계약에도 포함되지 않은 셀룰러 모뎀이 포함돼 있었다”며 “심각한 보안 취약점이 될 수 있다”고 우려했다.

미국 해양청에 따르면 2024년 기준 미국 23개 항구에 중국 상하이진화중공업(ZPMC)이 제작한 항만 크레인 209개가 설치돼 있다. 지난해 바이든 행정부는 5년간 200억 달러(약 28조원)를 투자해 항만 크레인을 다른 나라 제품으로 바꾸겠다는 계획인데 트럼프 행정부에선 실질적 움직임으로 이어지는 것이다.

시장조사업체 IMARC에 따르면 글로벌 크레인 시장 규모는 2023년 518억 달러(약 72조원)에서 2032년 789억 달러(약 110조원)로 연 평균 4% 성장한다. 2023년 기준 글로벌 항만 크레인 시장은 ZPMC가 72.8%로 1위다. 독일 리페르 7.2%, 일본 미쓰이 6.4%, 중국 삼일 4.8%, HD현대삼호 3.6%, 핀란드 코네 2.8% 등이 뒤를 잇는다. ZPMC는 중국 국영기업인 중국교통건설의 자회사로 중국 정부의 일대일로 전략에 따라 한해 1600만 달러(2022년 기준, 약 223억원)의 보조금을 받았다. 정부 지원을 통해 다른 제품보다 10%가량 저렴한 가격으로 점유율을 키워왔다.

한국에서도 탈(脫) 중국 방침이 선명하다. 국회는 국내 크레인 산업을 활성화하는 ‘항만기술산업 육성·지원법’을 2023년 말 통과시켰다. 중국산 크레인과 그 부품을 사용할 경우, 물류정보가 유출될 수 있다는 우려 때문이었다. 정부는 크레인을 포함한 스마트항만 장비의 국산화율을 2021년 29.3%에서 2031년 90%까지 끌어올리겠다는 계획도 내놨다.

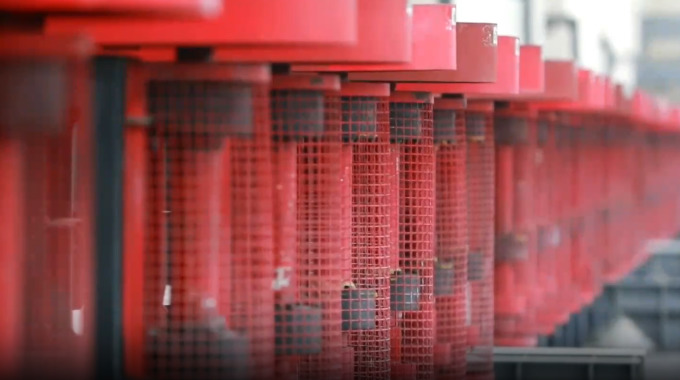

항만 크레인은 컨테이너선에서 화물을 하역하는 STS 크레인과 하역된 컨테이너를 야드에 적재하는 야드(RTG·RMG) 크레인으로 나뉜다. HD현대삼호는 두 가지 모두 생산가능한데, 이 중에서도 컨테이너 이송을 위한 이동장치(트롤리)가 2개 달려 운송시간을 절반으로 줄인 ‘더블트롤리크레인(DTQC)’도 생산할 수 있다. HD현대삼호는 2020년 부산신항 7부두(1700억원), 2024년 부산신항 서컨테이너터미널(1796억원), 올해 광양항 자동화부두(2060억원)의 크레인 공급 계약도 따냈다.

다른 업체들도 해외 시장을 눈여겨 보고 있다. 두산에너빌리티는 베트남 법인 두산비나를 통해 2023년 26기, 지난해 24기의 항만 야드크레인을 수주했다. HJ중공업은 지난해 부산신항에 야드크레인 34기를 납품했다. HJ중공업 관계자는 “국내 수주에 집중한 뒤 장기적으로 미국 판매도 시도할 것”이라고 했다.

일각에서는 국내 크레인 3사가 미국에 반조립 공장을 지을 수 있다는 관측도 나온다. 일본 미쓰이는 지난해부터 미국 자회사 페이스코의 캘리포니아 공장에서 항만용 크레인 2종(STS, RTG)을 생산하고 있다. 이신형 서울대 조선해양공학과 교수는 “미국의 충분한 발주량, 인센티브를 보장받는 것이 우선”이라고 말했다.

![[스타트업이 새 정부에 진짜 원하는 것 ①] 클라우드 장벽에서 꺼내주세요](https://byline.network/wp-content/uploads/2025/05/cloud-002.jpg)

![[만파식적] 덴마크 ‘탈(脫)탈원전’](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/18/2GSUH5E0YC_1.jpg)