“드론 분야는 우리 인식 너머로 급성장할 것입니다. 우리 위치를 바로 보고, 밑바닥에서부터 기술 확보에 전략적으로 나서야 할 시점입니다.”

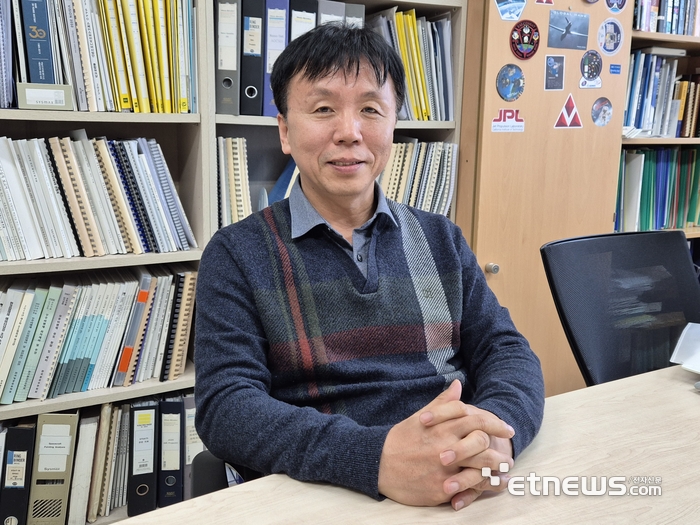

방효충 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학과 교수는 급속 성장 중인 드론 분야에 우리가 본격 뛰어들어야 할 당위성이 차고 넘친다고 밝혔다.

먼저 우크라이나-러시아 전쟁에서 드론의 활약을 예로 들었다. 방 교수는 “드론은 이번 전쟁을 계기로 무인화 전장의 핵심 기술이 될 것임을 입증했다”며 “안보 영역에서 중요성이 더 커질 것”이라고 전망했다.

전쟁은 드론을 바라보는 기준을 바꾸는 역할도 했다. 주로 활용된 크기가 작은 드론을 '괄목상대'하게 됐다는 것이다.

그러면서 드론의 역할과 이상이 더 뻗어나갈 것이라고 단언했다. 방 교수는 “전장이라는 극한환경에서의 활약은 다른 민간 영역에서의 높은 활용성도 담보한다”며 “통신용 중계기, 농업, 건설 등 민간 시장이 막대하다”고 강조했다.

이런 와중에 세계 시장은 치열한 경쟁 속에 있다. 중국의 DJI가 세계 민간 시장 70% 이상을 차지하고 있다. 안보 분야에서는 이스라엘이 글로벌 정찰 영역에서 강자로 자리매김해 있고, 이번 전쟁으로 터키가 급부상하기도 했다. 독일, 스페인, 프랑스 등 유럽연합(EU) 국가들도 탄탄한 기술력을 자랑하고 전력화 및 상업화를 이어가고 있다.

우리를 뺀 각축장이 펼쳐지는 가운데, 우리 기술은 아쉬운 수준이라는 것이 방 교수 진단이다. 드론 플랫폼과 부품, 두 분야 모두 초기 단계다.

방 교수는 “플랫폼의 경우 정부 투자로 국방 연구개발(R&D)로 기술 진척이 있었던 것이 사실”이라며 “다만 대형 플랫폼 위주인데다, 사업화 전략이 부족했다”고 말했다.

그러면서 “결국 우리에게 남겨진 것이 별로 없는데 드론은 써야 한다. 이는 안보 측면에서도 사업 측면에서도 안 좋은 일”이라며 “우리도 새로운 전략 아래 밑바닥에서부터 기술 개발에 임해야 한다”고 역설했다.

방 교수가 생각하는 선결 과제는 부품 기술 확보 및 사업화다. 부품의 성장이 드론 분야 전체 성장과 직결된다는 의견이다.

그는 “높은 부품 기술력을 바탕으로 한다면 향후 우리가 개발하는 드론 플랫폼도 경쟁력을 갖춰 산업 전체가 성장하게 된다”며 “중국 역시 부품을 자체 공급하면서 높은 가격 경쟁력을 갖췄다”고 전했다.

국내 인력양성, 창업 지원이 절실하다고도 목소리를 높였다. 대학 연구실과 스타트업에 여력을 집중해야 혁신을 이룰 수 있다는 것이다. 방 교수는 이와 관련해 “우리가 따르기 적합한 이스라엘 모델이 바로 그렇다”고 조언했다.

토양을 다지고 나면 높은 부품 기술력과 유망 스타트업을 바탕으로 글로벌 '벨류 체인' 입성을 노려야 한다고도 했다.

방 교수는 “드론을 비롯한 항공우주 영역은 글로벌 시대로 접어든 지 오래로, 드론도 K방산과 마찬가지로 지향점을 글로벌로 바꿔야한다”고 강조했다.

아쉽게도 시간이 많지 않다. 방 교수는 “지금은 속도전 상황”이라며 “가시적인 정책적 결실로 세계에 도전할 연구생태계 및 혁신 도출이 절실하다”고 당부했다.

김영준 기자 kyj85@etnews.com

![쿠팡이냐, 배민이냐... 갈림길에 선 '드론 비즈니스 모델' [게임체인저 드론 대해부④]](https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202501/52697_143581_720.jpg)

![美 통상압박·반도체 초격차 위기…韓 주력산업 생존전략 전환점 [AI 프리즘*기업 CEO 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/10/2GOWYQGNBW_1.jpg)

![[속보] 이재명 "AI·바이오·제조업·방산 등 6대 분야 지원해야"](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/10/2GOWXZHZO1_1.jpg)