양호도순무영은 동학농민군 진압하기 위한 총지휘관으로 선봉장 이규태(李圭泰, 1841~1895)를 임명했다. 홍경래난 때의 양서순무영과 병인양요 당시의 기보순무영은 순무사 다음 직위인 중군(中軍)이 선봉장을 겸하거나 출전 장졸 전체를 이끄는 총지휘관이었다. 그러나 갑오년의 양호도순무영은 중군이 출진하지 않아서 선봉장이 경군 병영과 지방병영 그리고 지방관아의 진압 병력 전체를 통제하는 총지휘관이 되었다.

따라서 선봉장 이규태가 순무영과 군무아문 등에 각종 보고를 올렸고, 휘하 병영의 전투보고서가 선봉진에 전해졌다. 또한 각급 관아와 주고받은 공문 등 선봉 이규태와 관련한 문서가 매우 많이 작성되었다. 순무사에게 보낸 편지와 우금치전투를 전해주는 〈공산초비기(公山剿匪記)〉 등 직접 쓴 기록도 적지 않다. 진중일기인 선봉진일기는 시간순으로 여러 사건을 기록해서 진압군의 대책과 동학농민군의 동향을 전해주는 중요한 자료가 된다.

이러한 문서들은 장신(將臣)인 순무사 신정희(申正熙, 1833~1895)에게 모아졌고, 순무사 신정희의 후손이 고려대학교에 기증해서 현재 그 대부분의 문서를 고려대 도서관에서 소장하고 있다.

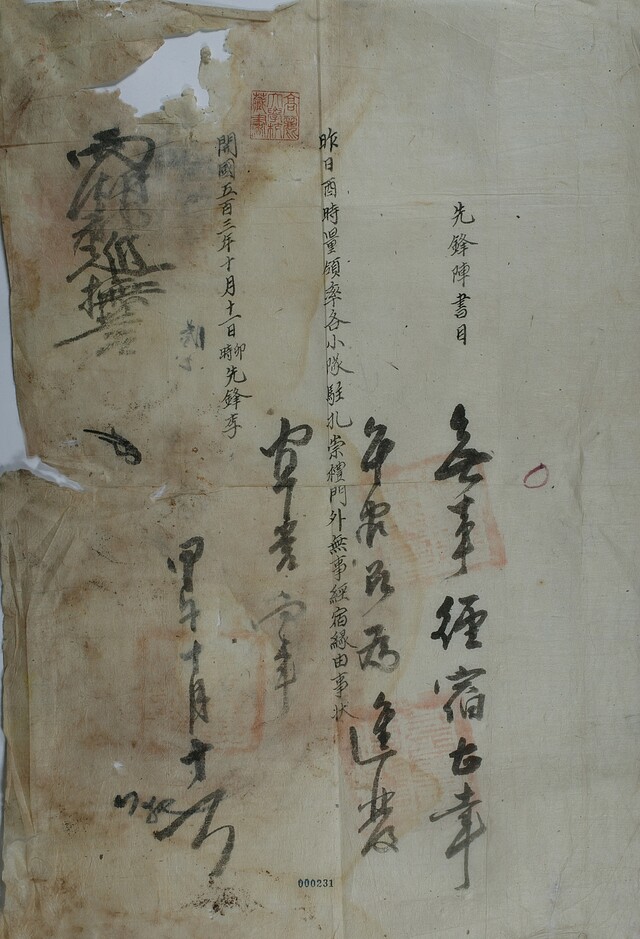

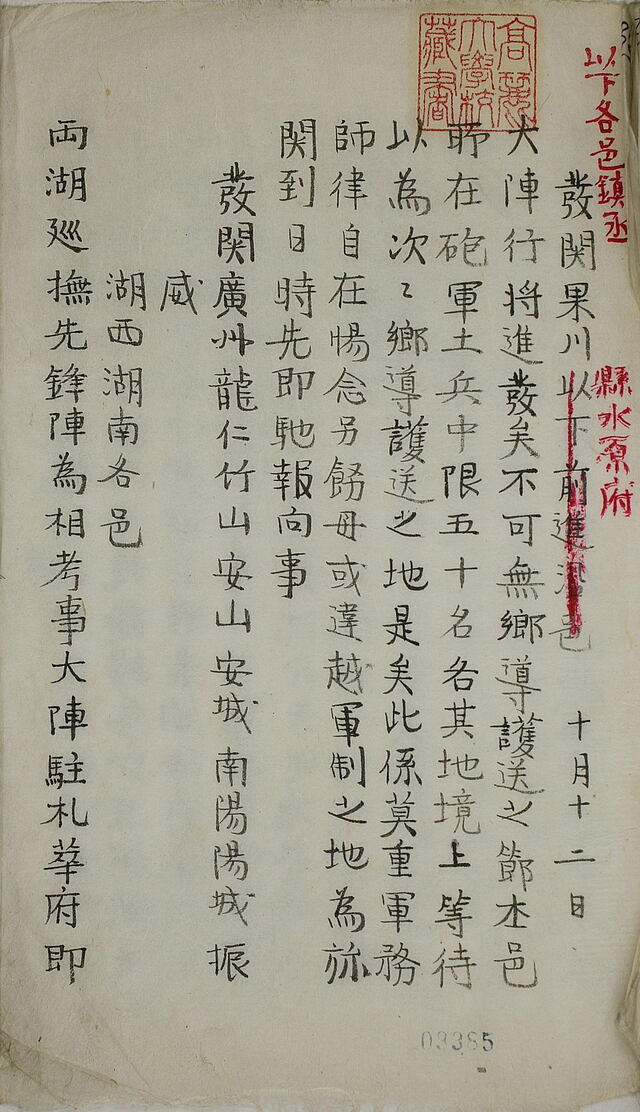

△선봉진서목(先鋒陣書目)

서목(書目)은 상관에게 올리는 첩정 등의 원본에 핵심 요점만 따로 적어서 첨가하는 문서를 말한다. 선봉 이규태는 상세한 사정을 설명한 수많은 보고문서를 올리면서 그 요점을 간략히 적은 선봉진서목을 첨부하였다. 출전 병영의 행군과 숙영 그리고 군량 조달 등 시시각각 달라지던 출전 병영의 실정이 이 서목으로 확인된다.

선봉진서목의 항목으로 분류되어 있지만 몇 가지 다른 형태도 있다. 선봉 이규태가 휘하 병영에서 보고한 첩정을 그대로 베껴 순무사에게 올리면서 선봉이 서명한 서목이 있다. 장위영 부영관 겸 죽산부사 이두황의 첩정이나 안성군수 홍운섭의 첩정과 같은 것이다.

그리고 휘하 병영의 지휘관이 직접 순무사에게 올린 서목도 있다. 갑오년 11월 1일자 순무영 별군관 최일환의 서목이거나 11월 3일자 출진 장위영 부영관 겸 죽산진토포사 이두황의 서목이 그것이다. 또 충청도 온양군수 서목도 있다. 온양군수의 서목에는 경내에서 활동한 동학농민군의 재산을 빼앗아서 공을 세운 교리(校吏)에게 상으로 준 내용도 나온다.

당시 각종 보고문서는 적지 않았다. 순무선봉진등록(巡撫先鋒陣謄錄)에 포함된 문서를 보면 그 수와 양을 알 수 있다. 그에 비해 서목의 수는 적은 편이다. 현존하는 서목은 그 일부에 불과하다.

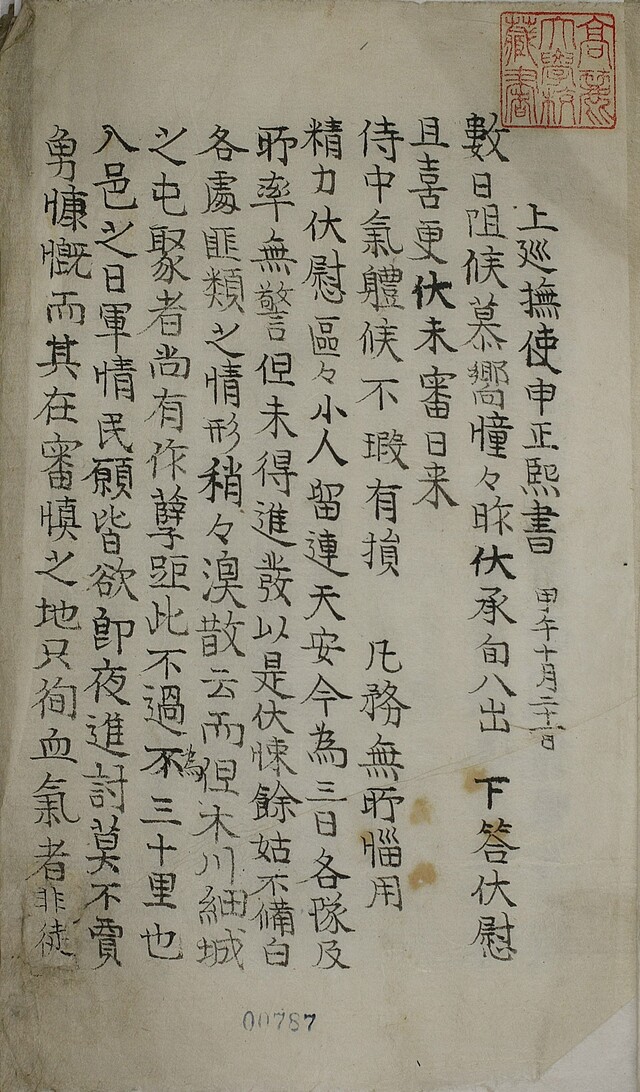

△선봉진상순무사서 부잡기(先鋒陣上巡撫使書(附雜記)

선봉진상순무사서는 1894년 10월 22일에서 1895년 3월 5일까지 선봉 이규태가 순무사 신정희에게 올린 편지이다. 편지는 모두 11편이고, 첨부한 잡기는 31편이다. 이 편지는 출전 장졸의 현지 지휘관으로서 이규태가 순무사에게 전한 갖가지 내밀한 사정을 볼 수 있는 중요한 자료이다.

공무를 맡고 있는 무관이 공문서가 아니라 사신으로 실정을 전하는 것은 당시 관례처럼 보인다. 충청감사 박제순도 총리대신 김홍집과 외부대신 김윤식에게 충청도 동학농민군의 진압과 관련한 편지를 주고 받았다. 그것을 모은 자료가 금영내찰(錦營來札)이다.

이규태의 편지는 처음부터 절박한 심정을 담거나 어려운 내용을 전하는 것이 많다. 일본군과 관련한 것이 가장 심각한 내용이었다. 출전 초기부터 일본군 장교의 지휘를 받으라는 지시는 선봉장으로서 황당하게 여겼던 것 같다. 더구나 일본군과 동행해야 해서 천안에 도착해서 3일이나 머물렀다고 한다. 충청도 내포 일대의 상황이 심각해서 경군 병력을 보내려고 했으나 독자적으로 보내지 못했다.

순무사에게 보낸 편지에서 드러나는 심각한 상황은 탄환 부족 사태였다. 일본군은 6월 21일 새벽 경복궁을 점령할 때 경군 병영을 기습해서 무기와 탄약을 몰수해서 일본군이 주둔한 용산 막영으로 보냈다. 이 무기의 일부는 동학농민군 진압을 위해 경군이 파견될 때 돌려받았지만 문제는 탄환이었다. 일본군이 준 탄환은 부족했고, 성환에서 패배한 청국군에게 몰수한 탄환을 받았지만 보유한 총의 구경과 달라서 쏘아도 명중률이 떨어졌다.

편지모음에 덧붙인 잡기(雜記)는 여러 실상을 전해준다. “탄환은 일본군의 진중에서 1만개를 가져왔는데, 겨우 경리청의 병정이 가진 총에는 쓸 수가 있었으나 사거리가 200보에 지나지 않아 단지 포 소리만 낼 뿐입니다. 또한 20개를 나누어 주는 데에 불과하여 그 사이에 내포에서 쓴 것이 반드시 많을 것입니다. 통위영의 진중에는 몇 십개가 남아 있었으나 천안에서 가져온 탄환은 애초에 모양이 맞지 않았기 때문에 따로 의견을 내어 모양을 바꾼 것이 거의 수 만개나 되었습니다. 이처럼 긴요하게 쓸 것이 이와 같이 구차한데다가 넉넉하지 않아 걱정스럽고 안타깝습니다.” 그래서 새 탄환을 보내달라고 거듭 요청하고 있다.

12월 1일 순무사에게 보낸 편지에는 전봉준 장군을 추적하는 상황을 전하고 있다. 피신하는 전봉준 장군을 30리 정도로 뒤쫓고 있고, 11월 29일에는 입암산성에서 머물고 아침밥을 먹은 뒤에 바로 떠났다는 것까지 알고 있었다. 공식 문서에는 나오지 않는 내용들이다.

선봉장 이규태는 우금치전투를 함께 치룬 일본군 후비보병 제19대대의 제2중대장 모리오 마사이치(森尾雅一) 대위와 극히 사이가 나빴다. 중대장급 대위가 경군 총지휘관인 선봉장 이규태를 아랫사람처럼 다루는 것을 따르지 않았기 때문이었다. 모리오 대위는 온갖 트집을 잡고 선봉장 이규태를 견제하였다.

전라도로 남하한 후 만난 제19대대장 미나미 고시로 소좌는 모리오 대위의 보고를 듣고 선봉장 이규태를 매도했는데 그 도가 지나쳤다. 순무사에게 올린 편지 귀절은 참담한 것이었다. “ 어제 이 읍에 들어온 뒤에 비로소 일본군 대대장을 만났는데 책망을 당하는 것이 노예보다 심했습니다. 살아서 명(命)을 더럽혔고 죽어서도 이름이 없겠으니 어찌 하겠습니까?”

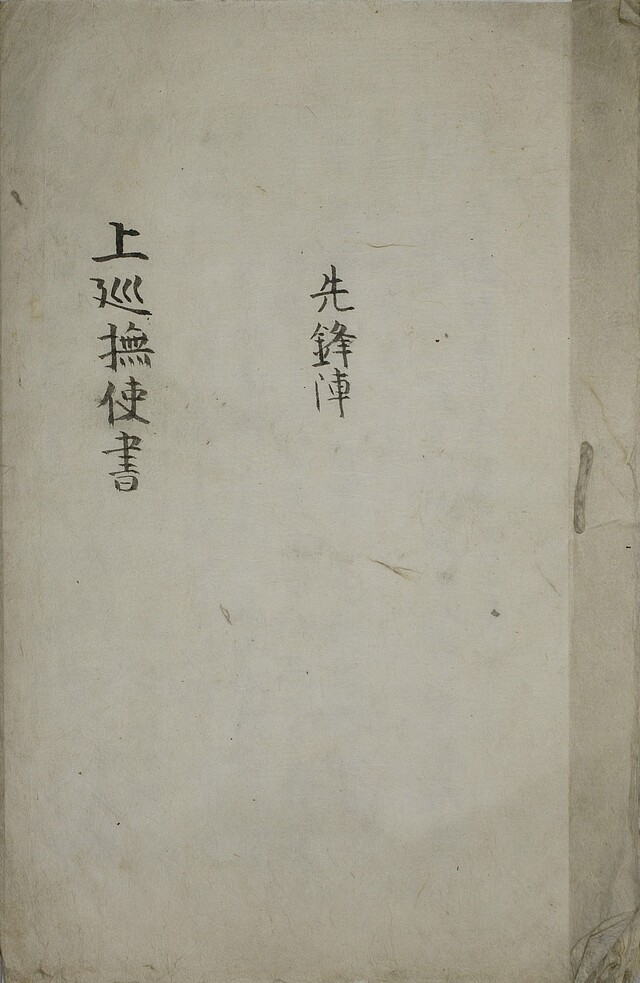

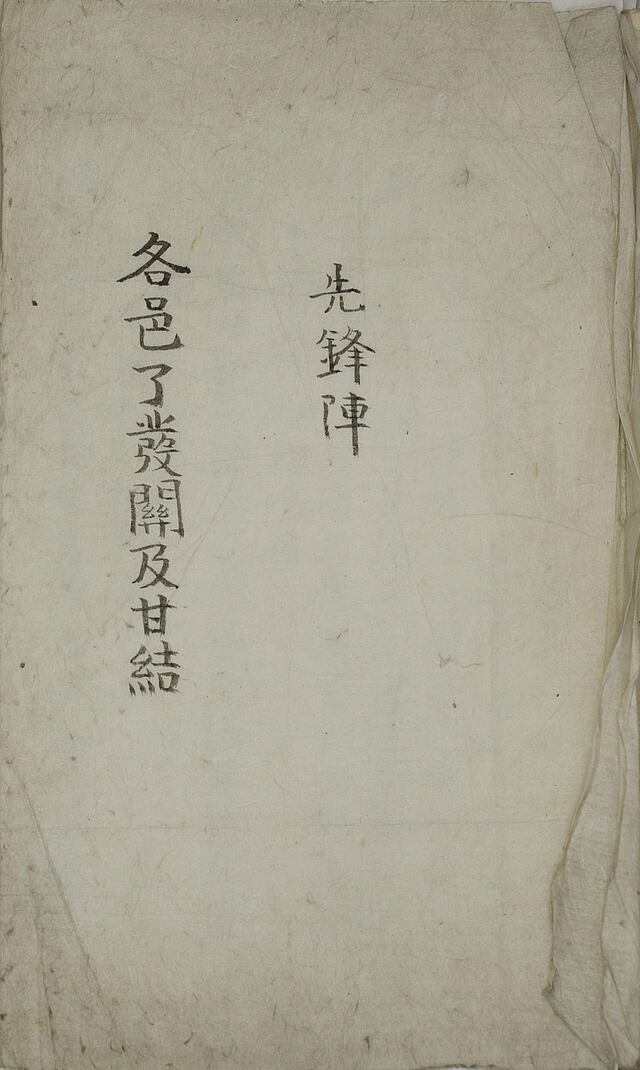

△선봉진각읍료발관급감결(先鋒陣各邑了發關及甘結)

이 자료는 선봉장 이규태가 충청도와 전라도 일대를 순회하면서 예하 각 병영과 각 군현 또는 면리 단위에 보낸 각종 공문을 묶은 것이다. 상급관청의 공문인 관문(關文)과 아래관청에 보낸 감결(甘結), 그리고 선봉장의 전령과 방시문(榜示文) 등을 수록했다.

당시 경군이 지방에 파견될 때 어떤 방식으로 행군했는지 보여주는 내용이 처음에 나온다 과천과 수원에 보낸 관문에 “본읍의 포군(砲軍)과 토병(土兵) 중에서 50명 한도로 각각 그 지경에서 미리 준비하고 기다렸다가 차례차례 향도”하라는 명을 내렸다. 그리고 경기도 광주, 용인, 죽산, 안산, 안성, 남양, 양성, 진위와 충청도와 전라도 각 군현에 보낸 관문에는 거괴를 잡아서 바치고, 스스로 안정시킬 수 없으면 선봉진에 알려서 토벌할 수 있도록 하라고 했다. 이런 식으로 행군하는 군현의 동학농민군을 제압하면서 그 사실을 충청도와 전라도 전역에 알리도록 했다.

이 자료에는 각 지역에서 활동하던 알려지지 않은 동학농민군 이름이 나오고 있다. 이를테면 천안 방축동(현 아산 온양)의 김치현(金致鉉), 장인보(張仁甫), 김영석(金永石), 이원장(李元章)이다.

특히 직산과 평택 및 성환역에 보낸 감결을 보면 동학농민군의 재산 몰수가 처음부터 행해진 사실을 알 수 있다. “이번에 본 지방에서 붙잡혔거나 붙잡히지 않은 자는 죄가 사면을 받지 못할 죄목에 해당하므로, 당해 마을에 안접할 수 없다. 그러니 그들이 가진 집안 살림살이와 땅을 법전에 의해 적몰할 것.”이라고 한 것이다.

여러 물자의 강제 징수와 인마의 동원, 그리고 뒤로 갈수록 동학농민군을 함부로 죽이지 말라는 지시 등이 거듭 나오고 있다. 갑오년의 구체적인 실상이 선봉장 이규태와 관련한 자료에 풍부히 기록되어 있는 것이다.

신영우 충북대 명예교수

![헌재 전원일치면 판결 이유 먼저 설명한 후 주문 낭독 [尹탄핵심판 4일 선고]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/01/2GRCQSJWRR_1.jpg)

![[해커스 한국사]안지영 쌤의 적중 한국사 퀴즈](https://image.mediapen.com/news/202503/news_1002522_1743398857_m.png)