'국가 산업기술 유출 적발' 최근 2년 간 현황. / 그래픽=윤선정 디자인기자

국내 연구진의 낮은 보안의식은 기술 유출에 따른 국익 훼손 뿐 아니라 '민감국가 지정' 등 외교적 문제를 불러 일으켰다.

30일 국가정보원에 따르면 국가 산업기술 유출 사례는 2023년부터 지난해까지 최근 2년간 총 46건으로 나타났다. 유출 기술 중에선 우리나라가 전략적으로 관리하는 국가 핵심기술도 포함됐다. 핵심기술 유출은 반도체와 디스플레이, 조선, 자동차 등 국가 산업을 지탱하는 거의 모든 분야에서 이뤄졌다.

국정원이 적발한 기술 유출 사례는 △2015년 30건 △2016년 25건 △2017년 24건 △2018년 20건 △2019년 14건 △2020년 17건 △2021년 22건 △2022년 20건 △2023년 23건 △지난해 23건으로 나타났다. 최근 10년간 매년 22건의 산업기술이 유출됐다는 의미다.

기술 유출 사고는 단순한 개인의 일탈이 아니라 기업과 국가에 막대한 피해를 입히는 것으로 평가된다. 2020년 KAIST(한국과학기술원) 교수가 중국의 천인계획(해외 인재영입 계획)에 포섭돼 자율주행차 관련 국가 R&D(연구개발) 성과물 70여건을 유출한 사례가 대표적이다. 대법원은 지난해 5월 해당 교수에 대해 산업기술 유출 방지 및 보호에 관한 법률 위반 등 혐의로 징역 2년의 원심을 확정했다.

과학기술 분야 출연연의 기술 유출 사례도 이어지고 있다. 정보당국과 경찰은 지난 3월 한국항공우주연구원에서 한국형발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 기술이 유출된 정황을 파악하고 수사에 착수했다. 누리호는 약 2조원 규모의 국가 예산이 투입된 기술이다.

검찰은 2023년 10월 과학기술정보통신부로부터 누리호를 개발한 항우연 일부 연구진을 기술 유출 혐의로 수사했다가 '혐의없음'으로 결론을 내렸는데, 최근 다시 수사에 착수했다. 이번 수사에선 누리호 기술이 항우연에서 민간기업으로 넘어간 정황을 파악한 것으로 알려졌다. 이외에도 삼성전자의 '3나노 파운드리 제조기술' 유출 등 민간기업의 유출 사례도 끊이지 않고 있다.

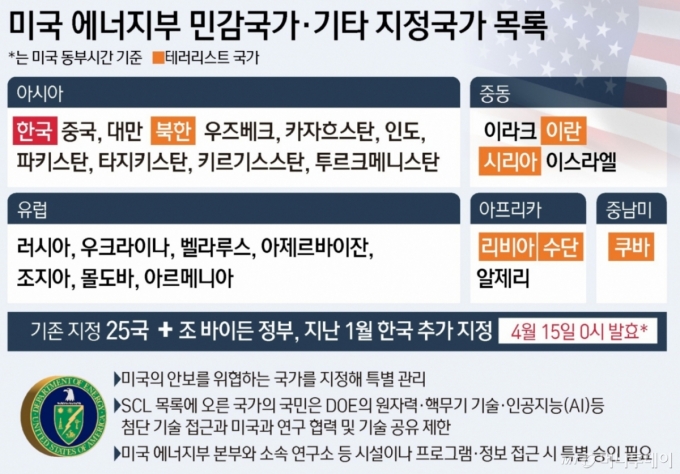

미국 에너지부(DOE)가 한국을 '민감국가'로 분류한 데 따른 제한 조치가 지난 15일 공식 발효됐다. 정부는 지난 1월 미 DOE가 한국을 민감국가로 지정한 것을 지난달 뒤늦게 알게 됐고 미국과 즉각 교섭을 시작했지만 발효 전 지정 해제를 관철하지 못했다. 이에 따라 한미 간 원자력, 인공지능(AI), 핵 분야에서의 기술 협력에 제한이 생길 것으로 예상된다. / 사진=뉴스1

국내 연구진의 낮은 보안의식은 최근 한국을 민감국가로 지정한 미국 에너지부(DOE)의 조치에서도 불거졌다. 외교부는 지난달 17일 미국 측이 한국을 민감국가로 지정한 배경에 대해 "DOE 산하 연구소에 대한 보안 관련 문제가 이유"라고 밝혔다.

DOE 감사관실이 지난해 상반기 의회에 제출한 보고서에 따르면 원자로 설계 소프트웨어를 지니고 한국으로 향하던 아이다호 국립연구소 외부업체 직원이 적발됐다고 한다. 관련 문제가 민감국가 지정으로 이어졌는지 등 상관관계는 확인되지 않았지만 단순 연구 보안문제가 외교 문제로 비화할 수 있는 사례로 평가된다.

한 외교안보 전문가는 "미국과 중국의 경우 AI(인공지능), 반도체, 원전 등 주요 차세대 산업의 주도권을 쥐기 위해 국책연구소의 보안 규정을 강화하고 있다"면서 "우리 정부도 국내에서 해외로 기술이 유출되지 않도록 보안을 강화할 뿐만 아니라 해외에서 연구하는 이들의 보안 문제가 외교문제까지 비화할 수 있다는 점을 연구진이 인식할 수 있도록 조치를 취해야 한다"고 했다.

![[특별기고] 개인정보 유출 보안 사고 대응력 강화를 위한 전략적 준비](https://www.dailysecu.com/news/photo/202504/165755_194213_1138.jpg)

![[단독] 'TC본더' 분쟁 격화…한화, 한미반도체 임원 명예훼손 혐의 고소](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/29/2GRPLMA3GP_1.jpg)

![[ET단상] 기업 무너뜨리는 '사이버위협'과 사이버보험의 역할](https://img.etnews.com/news/article/2025/04/24/news-p.v1.20250424.bd579f0062ca4df99497224bb1d2751f_P3.jpg)