대한민국 직장인의 표준 명함관리 앱 ‘리멤버’가 나오기 전, 문자인식(OCR)을 기반으로 한 많은 앱이 있었다. 하지만 이 앱들은 이용자들의 신뢰를 받지 못했다. OCR이 완벽하지 못했기 때문이다. 이용자들은 인식 이후 다시 수작업으로 틀린 부문을 수정해야 했다.

하지만 리멤버가 나온 이후 달라졌다. 리멤버는 사진을 찍어 보내면 사람이 직접 명함 속의 정보를 입력해주는 방식으로 접근했다. 문자인식보다 오류가 현저히 적어졌고, 이용자는 리멤버로 찍은 이후 입력된 내용이 맞는지 확인할 필요가 없었다. 이 신뢰는 리멤버의 급격한 성장으로 이어졌다.

이처럼 어떤 기술이나 서비스가 소비자들에게 완전히 자리잡기 위해서는 ‘신뢰의 임계점’을 넘어야 한다. 당시 OCR 기반 명함 앱들은 리벰버보다 OCR 기술력이 뛰어났을지는 몰라도 신뢰의 임계점을 넘지는 못했었다.

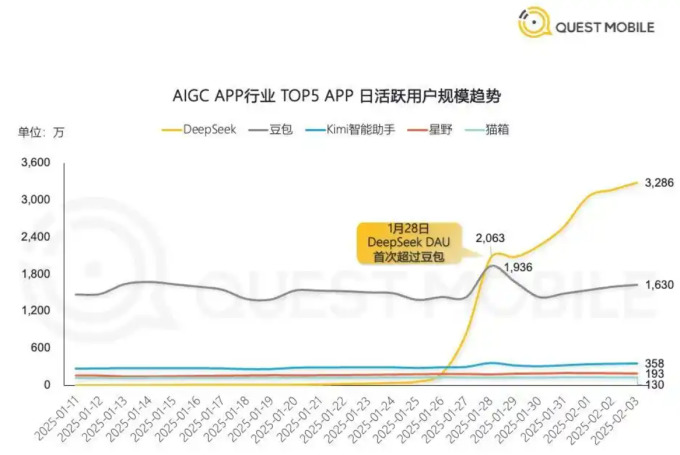

‘신뢰의 임계점’이라는 개념을 요즘 각광을 받고 있는 ‘생성형 AI’에 대입해보자. 챗GPT를 비롯하여 딥시크, 제미나이 등 많은 AI가 있지만, 과연 신뢰의 임계점을 넘은 서비스가 있을까? 아직은 그 어떤 AI도 그 임계점을 넘지는 못했다는 것이 나의 생각이다. OCR 기반 명함관리 앱처럼 AI가 내놓은 답에 틀린 부분은 없는지 사람이 검토하고 확인해야 하기 때문이다. 아직은 기업의 중요 업무 프로세스에 생성형 AI가 채택되지 않은 이유이기도 하다.

수많은 AI 중 누가 가장 먼저 신뢰의 임계점을 넘을 것인지는 아직 알 수 없다. 현재 가장 앞서 있는 오픈AI가 그 임계점에 가장 먼저 도달할 수도 있고, 지금은 등장하지 않은 어느 스타트업이 주인공이 될 수도 있다. 아니 어쩌면 거대언어모델(LLM)이라는 접근법 자체로는 그 임계점을 넘지 못하고, LLM이 아닌 다른 방식으로 그 임계점을 넘는 누군가가 등장할 수도 있다.

신뢰의 임계점을 넘지 못한 상태에서는 상대적으로 아무리 뛰어나도 소용이 없다. 이 시점에서는 가장 앞서 있는 이들도, 가장 뒤쳐져 있는 이들도 큰 틀에서는 도토리 키재기다. 누군가 신뢰의 임계점을 넘는 순간 모두 경쟁의 상대가 되지 못한다.

최근 카카오가 오픈AI와의 전략적 제휴를 발표했다. 네이버도 외부 AI를 이용하겠다는 비슷한 입장을 전했다. 다양한 AI 모델을 기저에 깔아놓고 필요에 따라 비용 및 스타일에 따라 적합한 모델을 통해 답을 도출해 서비스하겠다 전략이다. 예를 들어 쉽게 대답할 수 있는 간단한 질문에는 자체 모델을 이용하고, 복잡하고 어려운 질문에는 GPT-4o와 같은 모델을 이용하겠다는 것이다.

이 전략이 당장 유용할 수는 있다. 카카오나 네이버 이용자들에게 현재로서 가장 나은 AI 서비스를 제공할 수 있기 때문이다. 하지만 앞서 말했듯 아직은 그 어떤 LLM 모델도 신뢰의 임계점을 넘지 못한 상태다. 누가 먼저 임계점을 넘길 수 있느냐가 관건인 시기다.

그런데 국내 업체들은 가장 먼저 임계점을 넘기려는 노력보다는 가장 나은 도토리를 사다 쓰는 방식을 선택했다. 이런 접근이 당장은 그나마 제일 괜찮은 서비스를 제공할 수는 있겠지만, 어쩌면 영원히 종속되는 결과로 이어질 수도 있다.

우리 인터넷 서비스 기업들은 구글과 애플에게 꼬박꼬박 모바일 통행 수수료를 상납하는 시대에 살고 있다. 앞으로 다가올 AI 시대에도 누군가에게 수수료를 꼬박꼬박 낼 것인가?

국내 기업들은 은연 중에 자본력에서 서양 기업을 이길 수 없다고 스스로를 위안하고 있다. 사실이다. AI에 수십조원을 투자할 수 있는 국내 기업은 없다.

하지만 딥시크는 AI 기술 경쟁이 꼭 자본력 경쟁만은 아니라는 것을 보여줬다. 우리나라 기업이라고 자본 경쟁을 피할 대안을 찾지 못하리라는 법은 없을 것이다. 신뢰의 임계점을 먼저 넘겠다는 의지를 불태우는 국내 기업이 없는 것이 아쉽다.

글. 바이라인네트워크

<심재석 기자>shimsky@byline.network

![보안 우려 커지는 딥시크, 챗GPT와 뭐가 다를까 [딥시크 Q&A]](https://img.segye.com/content/image/2025/02/09/20250209509576.jpg)