유네스코 아·태기록유산 등재, 내년 6월 MOWCAP서 최종 결정

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 우리나라 전통 음식 조리서인 '수운잡방(需雲雜方)'과 '음식디미방'이 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역 목록(유네스코 아·태기록유산) 등재를 위한 국내 후보로 선정됐다.

이번에 후보로 선정된 이들 두 전통 조리서의 유네스코 아·태기록유산 등재 여부는 내년 6월 개최 예정인 '유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역 기록유산 총회(MOWCAP)'에서 최종 결정된다.

◆ '수운잡방'·'음식디미방' 무얼 담고 있나

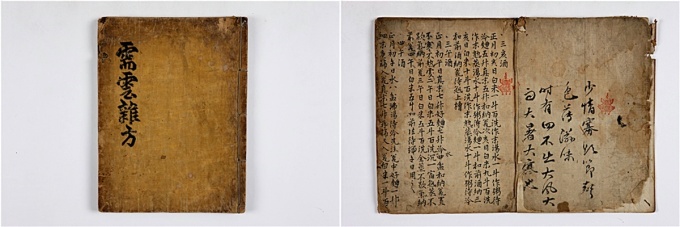

'수운잡방' 상편은 탁청정 김유(1491∼1555)가 썼고 하편은 그의 손자 계암 김령(1577∼1641)이 집필했다.

'수운잡방'은 122개 항목의 조리법을 담고 있다. 이 중 60개가 술 제조법으로 가장 많은 항목을 차지한다.

'수운잡방'은 민간에서 쓰인 최초의 조리서로 꼽히며 전문이 온전한 상태로 전승되는 조리서 가운데 가장 오래됐다. 지난 2021년 8월 조리서로는 유일하게 보물(제2134호)로 지정됐다.

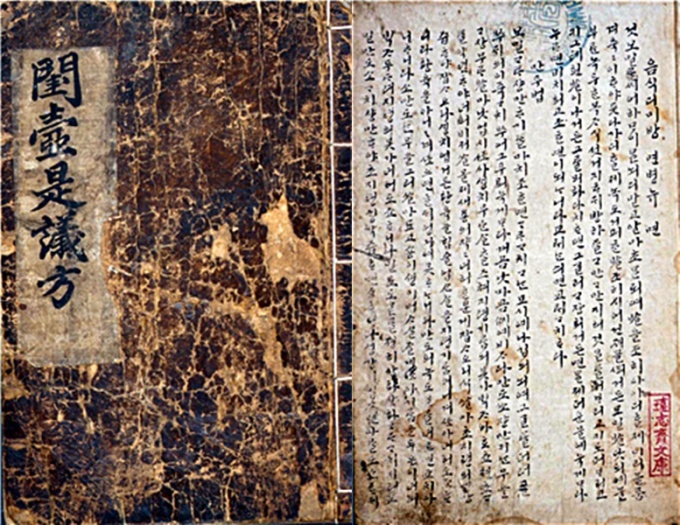

'수운잡방'이 조선조 당시 양반가 남성이 쓴 한문 조리서라면, '음식디미방'은 양반가 여성 장계향(1598∼1680)이 쓴 순한글 조리서이다.

'음식디미방'에는 모두 146개 항목의 조리법이 담겨 있으며 이 중 술 제조법은 50개 항목에 달한다.

'수운잡방'과 달리 면병류, 어육류, 주국방문(주류), 식초 담그는 법 등 4개 영역으로 나뉘어 기술된 것이 특징이다.

◆한반도 증류 기술의 수용과 130여 년에 걸친 전승의 기록

'수운잡방'의 조리 지식은 혼인을 통해 형성된 유력 가문 간 인적 관계망을 통해 전파됐다.

저자 김령의 사촌 조카 김사안이 1607년 이시명과 혼인하면서 김령과 이시명 간의 교류가 활발해졌고, 김사안 사후에도 관계는 지속됐다. 이후 1616년 이시명이 '음식디미방'의 저자 장계향과 재혼하면서 두 가문은 더욱 긴밀히 연결된다.

이들 인적 연계는 '수운잡방'의 조리 지식이 지역 공동체 내에서 전파되는 통로로 작용한 것으로 분석된다. '음식디미방'을 지은 장계향은 이러한 관계망 속에서 '수운잡방'의 조리법을 수용한 것으로 파악된다.

두 조리서는 시대, 문자, 저자, 성별이 상이하나 다른 조리서에 없는 조리법을 공유하는 게 특징이다. 증류주 1종, 발효주 5종, 음식 1종 등 두 조리서에만 나타나는 조리법은 지식이 특정 계보를 통해 전승되었음을 입증하는 단서라고 관련 학계는 말한다.

특히 두 조리서에 공통으로 등장하는 밀 기반 증류주의 제조법은 완전하게 일치하며 값비싼 쌀이 아닌 저렴한 밀을 사용한 점은 안동 지역의 환경적, 경제적 조건을 반영하는 것으로 풀이된다.

증류 기술은 중동의 연금술에서 기원해 몽골 제국의 팽창을 통해 아시아 전역으로 퍼졌지만 이를 지역 공동체의 실천 속에서 기록하고 장기간 전승한 사례는 매우 드문 것으로 학계는 보고 있다.

특히 남성과 여성의 협업을 통해 문서화된 '수운잡방'과 '음식디미방'은 그 희소한 예로 지식의 계보적 전승과 공동체 기반 기록문화의 가치를 보여준다. 이번 등재 추진은 한국국학진흥원이 지역 기반 민간기록유산의 가치를 세계에 알리고자 지속해온 노력의 결실로 평가된다.

한국국학진흥원 관계자는 " '수운잡방'과 '음식디미방'은 남녀 협업과 지역 공동체의 실천을 바탕으로 지식이 전승되고 문헌화된 사례로 이번 등재 추진이 그 가치를 국제적으로 인정받는 계기가 되길 기대한다"며 "생활기술이 세대를 넘어 계보적으로 이어진 기록은 세계적으로도 드물다는 점에서 이번 신청은 더욱 큰 의미를 지닌다"고 설명했다.

nulcheon@newspim.com

!['김희선 필모' 담은 와인, 2시간만에 품절된 비결은 [인터뷰]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/14/2GXWD8ZF1L_25.jpg)

![[남선희의 향기로운 술 이야기] 우리만의 포도주를 찾아서 – 산머루 향에 깃든 전통의 술](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250937/art_17578220017324_cc465e.jpg)

![[인더필드] “세상에 없던 간장 치킨”…맛초킹 10년의 비결은](https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250937/art_17576549866559_4d05a5.jpg)