우리나라 건강보험 보장률이 경제협력개발기구(OECD) 평균을 밑도는 것으로 나타났다. 여기에 정부가 법정 지원금을 제대로 이행하지 않고 다른 재정적 책임을 건강보험에 전가하는 ‘무임승차’ 논란이 불거진다. 건보재정에 심각한 구멍을 내고 있다는 지적이 제기됐다.

14일 국민건강보험노동조합에 따르면 우리나라의 건강보험 보장률은 OECD 회원국 중 최하위 수준인 64.9%를 기록했다. OECD 평균은 76.3%로, 우리나라가 10% 이상 낮은 것이다.

건보노조는 “가계지출에서 의료비 직접지출이 차지하는 비중은 우리나라 국민이 OECD 회원국 중 가장 높다”고 지적했다.

우리나라는 2000년 7월부터 전 국민 단일보험자(NHI)의 ‘통합된 국가기금시스템’ 방식으로 전환됐다. 전 국민적 소득재분배(능력부담 공평급여)와 전 생애적 위험분산(젊거나 건강한 사람이 늙거나 아픈 사람을 지원하는) 효과로 사회연대원리가 작동한다.

이에 따른 재원 조달은 가계·기업·정부의 경제 3주체가 보험료와 지원금 형태로 분담하게 된다. 현행 국민건강보험법 등에 따르면 국가는 가계와 기업이 부담하는 건강보험 재정의 20%를 국고 등에서 지원해야 한다.

하지만 현재까지도 가계·기업·정부의 경제 3주체간 건강보험 분담구조는 이행되지 않는 것으로 파악됐다. 오히려 역대 정부는 건강보험 부담주체인 가계와 기업의 동의도 없이 정부책임 법정지원금을 과소납하고 국가책임 의료급여 재원 등을 건강보험으로 전가하는 무임승차 행정을 반복하고 있다는 것이다.

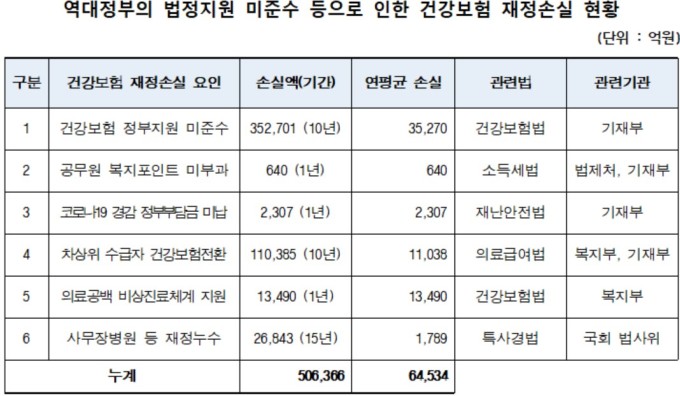

건보노조가 이날 발표한 ‘민생경제 성장도모를 위한 건강보험 보장성 강화방안’ 정책보고서를 보면 역대 정부의 건강보험 법정지원 미준수 등 건강보험 재정손실과 누수금액은 연평균 6조4534억원이었다.

건보노조는 “역대 정부의 법정지원 미준수와 건강보험 재정 빨대 꽂기는 건강보험 보장성 강화와 재정안정에 가장 큰 걸림돌”이라며 “건강보험 재정의 안정적 운영을 도모해 주는 법과 제도의 정비가 시급하다”고 강조했다.

이어 “새 정부 출범과 함께 지금까지 가계와 기업에 집중된 건강보험 재정 부담구조를 경제 3주체가 각 3분의 1씩 부담을 지는 정립형 분담구조를 정착시킬 국민건강보험법 개정이 필요하다”고 덧붙였다.

건보노조가 OECD통계와 보건복지부 발표 국민보건계정보고서를 비교 분석해 본 결과 우리나라 건강보험 보장률(64.9%)이 OECD회원국 평균 보장률(76.3%)로 확대 시 가계 최종소비지출에서 의료비본인부담 지출비중이 절반으로 줄어들게 된다.

연간 약 30조원의 가계 실질소득 증가효과가 있다는 것이다. 건강보험 보장률이 1% 증가할 때마다 약 2조6300억의 소비활성화 효과도 발생하게 된다.

황병래 건보노조 위원장은 “국민이 건강할 때만이 국가는 성장동력을 가진다”며 “이번 대선을 계기로 건강보험제도에 대한 정부의 법적 책임이 준수되길 바란다”고 전했다.

![“韓 ‘지속 가능한 연금’ 만드는 개혁 못 해… 소득 공백기도 문제” [세계초대석]](https://img.segye.com/content/image/2025/04/15/20250415517865.jpg)

![[속보] 프랑스 재무장관, 고소득층 세금 영구 인상 가능성 언급](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250416/art_17445850718293_a8bdac.jpg)