국내 당뇨병 환자가 빠르게 늘고 있지만 당뇨병 진료기관 접근성은 지역별로 크게 차이 난다는 연구 결과가 나왔다. 특히 노인 인구 비율이 높은 강원 횡성, 전남 화순 등의 지역에서 의료기관 접근성이 크게 떨어지는 것으로 나타났다.

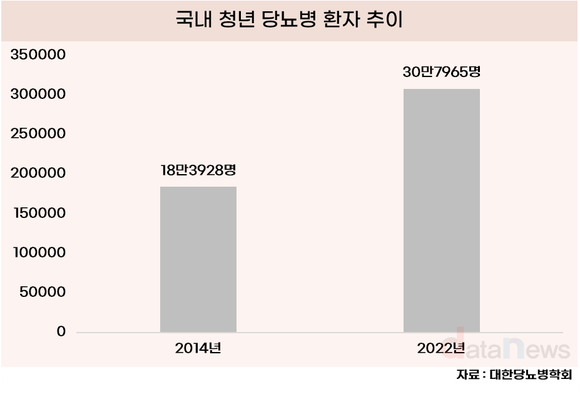

31일 한국보건사회연구원의 ‘보건사회연구’ 최신호에는 이 같은 내용을 담은 ‘당뇨병 진료기관의 공간적 접근성: 지역 간 불평등 분석을 중심으로’(하랑경 외) 논문이 게재됐다. 연구진은 2015~2019년 건강보험공단의 제2형 당뇨병 환자 데이터 등을 활용해 지역별로 당뇨병 의료기관의 접근성 정도를 계산했다. 2023년 기준 한국 당뇨병 인구는 382만8682명으로 2019년(322만8560명)보다 18.6%나 증가했다.

연구진은 당뇨병 환자 1000명당 지역 내에서 받을 수 있는 의료서비스 정도를 의미하는 ‘공간적 접근성 지수’를 계산했다. 예를 들어 어떤 지역에서 공간적 접근성 지수가 14명으로 계산됐다면, 이는 그 지역 내에서 당뇨병 환자 1000명당 보건의료인력 14명이 가용가능하다는 의미다. 그 지역의 공간적 접근성 지수가 0이면, 당뇨병 환자는 존재하지만 도움을 받을 만한 보건의료인력이 이동시간 30분 이내에 아예 없다는 뜻이다.

시·도별로 2014~2019년 공간적 접근성 지수를 계산한 결과, 서울을 비롯한 광역시에서는 의료기관 접근성이 높게 나타났다. 대전 18.39명, 서울 18.01명, 광주 17.86명, 대구 17.33명 순이었다. 반면 경남, 전남 등의 지역은 평균치에도 미치지 못했다. 경남 12.15명, 전남 11.86명, 경북 10.66명, 강원 10.37명 등이었다.

시·군·구 수준까지 보면, 서울 성동구·강남구·중구는 조사 기간 5년 내내 공간적 접근성이 높았다. 반면 인천 강화군·옹진군, 경기 연천군, 강원 화천군·횡성군, 전남 화순군, 경북 청송군·군위군 등은 공간적 접근성이 특히 낮았다. 서울 강남구는 2019년 기준 공간적 접근성 지수가 22.48명이었으나, 강원 횡성군은 3.86명으로 약 6배의 차이를 보였다. 공간적 접근성 지수가 0인 읍·면·동은 강원 11개, 경북 6.8개로 나타났다.

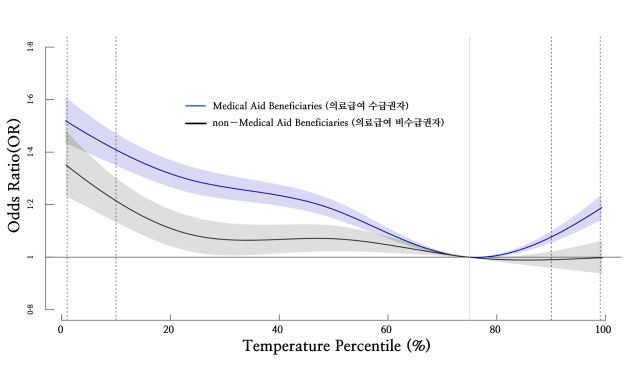

선행 연구 논문들의 77%에서는 방문 의료기관까지의 거리가 먼 환자들의 건강이 더 나쁜 것으로 나타났다. 제2형 당뇨병 환자의 거주지와 일차의료기관까지의 거리가 10km 이내인 경우는 그렇지 않은 경우에 비해서 혈당수치 관리가 2.5배 더 잘 된다는 연구 결과도 있다.

연구진은 “의료서비스를 시장에서 구매할 수 없는 계층이나 보건의료 접근성이 낮은 지역에 거주하는 사람들은 소외될 가능성이 높아진다”며 “당뇨병 의료취약지, 일차의료분야 의료취약지 개념이 보다 정교화될 필요가 있다“고 제언했다.