월가의 황제로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장은 2006년부터 20년 가까이 회사를 이끌며 미국 내 3위였던 회사를 세계 1등 은행으로 만들었다. 그는 단기 수익보다는 보수적인 리스크 관리를 통한 장기 성장을 추구하는 리더로 알려져 있다. 2008년 글로벌 금융위기 때 베어스턴스 같은 파산 위기에 빠진 금융사를 인수해 시장 안정에 기여하면서도 회사는 탄탄한 재무구조를 유지했다. 미국 내에서도 손꼽히는 금융 최고경영자(CEO)다.

하지만 한국에서는 다이먼 회장 같은 사례를 찾을 수 없다. 공식적인 나이 제한이 있는데다 당국이 연임을 달가워하지 않는 분위기가 형성돼 있다. 민간 금융사의 CEO 선임에 감놔라 배놔라 하고 있는 것이다.

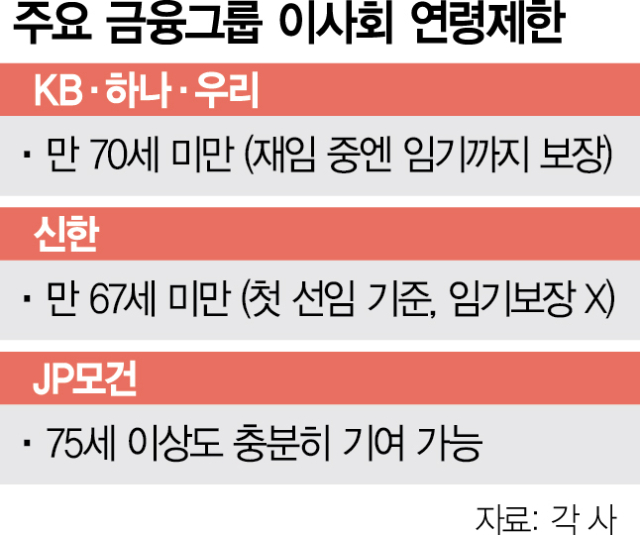

21일 금융계에 따르면 KB·신한·하나·우리금융지주(316140)는 회장 선출에 나이 제한을 두고 있다. KB·우리금융은 선임 및 재선출 시 연령을 만 70세 미만으로 하고 재선임 당시 나이가 만 70세 미만이라면 부여 받은 임기까지 수행할 수 있도록 규정했다. 하나금융도 지난해 12월 내규 개정을 통해 재임 중이라면 만 70세가 넘어도 임기를 마칠 수 있도록 했다. 신한금융은 회장 선임시 연령을 만 67세로 규정하고 연임하더라도 재임 기한이 만 70세를 넘기지 못한다. BNK금융지주의 경우 나이 제한이 없는 대신 한 차례만 연임할 수 있는 연임 제한 규정을 두고 있다. 2011년 하나금융을 시작으로 도입된 나이 제한이 광범위하게 펴져 있는 셈이다.

시장에서는 나이 제한을 완화하거나 철폐해야 한다는 주장이 꾸준히 제기되지만 정부와 금융 당국의 눈치에 이마저도 쉽지 않다. 하나금융은 지난해 말 임기 중 만 70세 이상이 된 CEO의 해당 임기를 보장하도록 지배구조 내부 규범을 바꿨다가 금융 당국으로부터 따가운 눈초리를 받았다. 앞서 이복현 금융감독원장은 “임종룡 회장이 임기를 채워야 한다”고 밝혀 논란을 키우기도 했다. 감독 당국이 금융지주사 회장의 임기를 채우라, 마라고 하는 것 자체가 문제라는 뜻이다.

JP모건만 해도 리더의 나이를 중대한 요건으로 보지 않는다. 이사가 75세를 넘는 경우 주주총회 3개월 전까지 연임 불출마 의사를 이사회 의장에 전달하도록 규정해 놓은 것이 전부다. JP모건 측은 “나이가 들수록 탁월한 지혜·경험·판단력이 축적된다는 점을 인식하고 있다”며 “이사회는 이사들이 75세를 훨씬 넘어서도 이사회 및 회사에 매우 의미 있는 기여를 할 수 있다고 믿으며 많은 경우에 이러한 이사들의 재선 불출마 제안을 거부하는 결정을 내릴 것으로 예상한다”고 명시해놓았다.

과거에는 국내에도 장수 CEO가 존재했다. 국내 주요 금융권 CEO 가운데 가장 회사를 오래 이끌었던 인물은 라응찬 전 신한금융지주 회장이다. 1991년 신한은행장에 오른 그는 2010년까지 20년간 은행 부회장, 지주 회장을 맡으며 CEO 자리를 유지했다. 그는 재임 중 조흥은행과 LG카드를 인수했고 2006년 통합 신한은행과 신한카드를 출범하며 현재의 신한금융을 만들었다. 김승유 전 하나금융지주(086790) 회장도 단기금융회사에서 시작한 하나은행을 지금의 반석에 올려놓았다.

윤종규 KB금융(105560)지주 회장만 해도 2014년 지주 회장에 오른 뒤 만 10년간 CEO를 지냈다. 그는 우리파이낸셜과 LIG손해보험·현대증권·푸르델셜생명 등 굵직한 비은행 금융사를 사들이며 회사를 키웠다.

금융계 안팎에서는 장기 집권으로 나만의 소왕국을 세우는 일은 경계해야 하지만 일괄적인 임기 제한은 이제라도 철폐해야 한다는 지적이 쏟아진다. 금융지주사의 한 관계자는 “KB만 해도 정부나 당국이 공식적으로 내려오라고 얘기하지는 않았지만 세대교체가 필요하다는 식의 눈치를 줬다”며 “경쟁사지만 뛰어난 성과를 거둔 금융계 인재가 떠나는 모습을 보니 뒷맛이 씁쓸했다”고 말했다.

![정권 따라 입장 바뀌는 '캐스팅보트'…"경영 불확실성 키워" [시그널]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/21/2GP20TZJE6_2.jpg)