중국 위안화가 미국 달러 중심의 글로벌 금융 질서에 균열을 내며 존재감을 드러내고 있다. ‘플라자 합의 2.0’ 가능성이 회자될 만큼 통화 질서 재편 움직임이 감지되는 가운데, 중국은 홍콩을 중심으로 달러를 우회한 결제망 확대를 본격화하는 모습이다.

26일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 메리 후엔 와이이 홍콩은행협회장은 최근 카타르 방문 후 “현지 기업들이 위안화 활용에 큰 관심을 보였다”고 밝혔다. 카타르 상공회의소 소속 기업들은 “중국과 합작투자를 하거나 중국에서 역량을 구매할 때 위안화 풀이 어떻게 도움이 될 수 있는가”를 문의한 것으로 알려졌다.

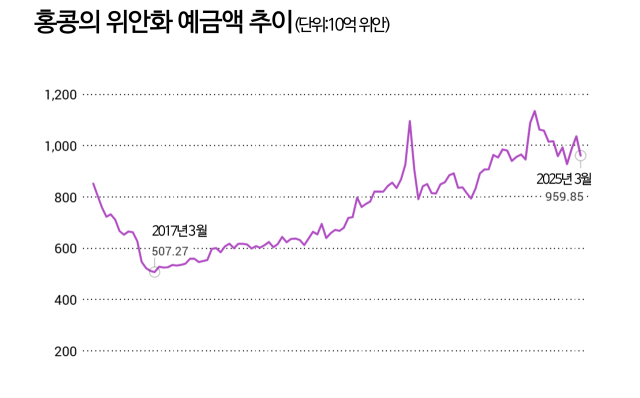

카타르 기업들의 관심처럼 결제, 환헤지, 스왑 등 다양한 금융 인프라를 갖춘 홍콩은 아시아와 중동을 잇는 위안화 허브로 부상하고 있다.

중국 인민은행에 따르면 4월 국경 간 위안화 결제 규모는 전월 대비 12% 증가한 1조5100억 위안으로 사상 최고치를 기록했다. 후엔 회장은 “홍콩은 이미 위안화 결제·운용·투자 기능을 통합적으로 제공하는 ‘툴박스’를 갖춘 도시”라며 중동 국가 기업들이 합작 투자나 수입 거래에서 위안화 사용을 적극 검토하고 있다고 밝혔다. 실제로 지난해 바레인에서는 중국-사우디 합작 프로젝트가 홍콩을 통해 위안화로 자금을 조달했으며, 이는 달러보다 낮은 금리 덕에 기업의 비용을 줄이는 데 도움이 됐다.

홍콩 정부는 한발 더 나아가 중국 본토 투자자들이 홍콩 증시에 상장된 주식을 거래할 때 위안화를 사용할 수 있도록 새로운 거래 채널도 구축 중이다. 이와 함께, 주식 양도세를 위안화로 납부할 수 있도록 법 개정을 준비하는 등 제도 개선에도 속도를 내고 있다. 중국, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등과 함께 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 공동 프로젝트인 ‘엠브릿지(mBridge)’도 추진해 달러를 거치지 않고도 직접 통화 간 교환이 가능한 시스템 구축에 힘을 싣고 있다.

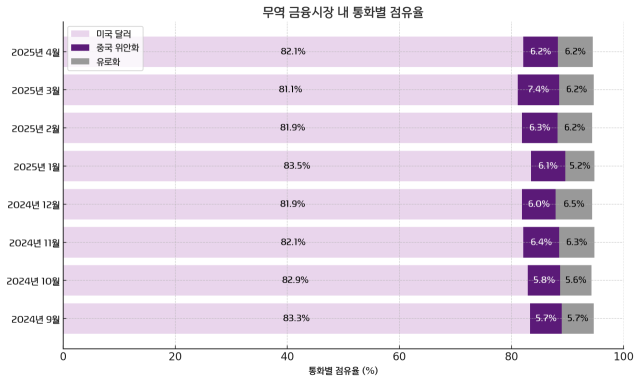

이 같은 노력에 무역금융 시장에서 3월 위안화 점유율이 7.4%를 기록해 유로화(6.2%)를 앞질렀다. 미국 달러는 여전히 82.1%의 압도적 점유율을 유지하고 있지만, 위안화의 상승세가 점점 뚜렷해지고 있다는 분석이다. 지난해 위안화 표시 채권인 ‘딤섬본드’ 발행도 사상 최대치를 기록하며, 위안화 자산에 대한 글로벌 수요가 커지고 있다.

이 같은 변화는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책과 미국 신용등급 강등이 촉발한 달러 신뢰 저하로 해석된다. 에드윈 라이 홍콩과학기술대 교수는 “트럼프의 정책이 미 달러의 기축통화 지위에 장기적으로 해를 끼치고 있다”고 평가했다. 앤서니 네오 전 홍콩증권선물위원장도 “미국의 부채 확대와 달러 과잉 발행”이 위안화 국제화를 부추기는 요인이라고 지적했다.

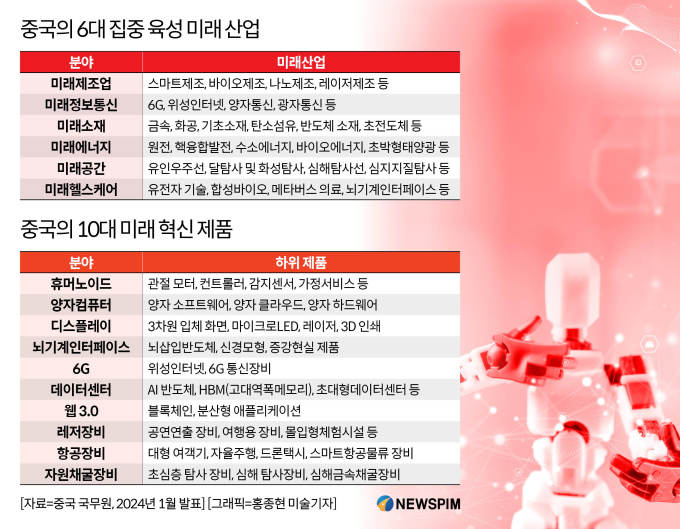

중국은 일본이 1985년 플라자 합의 이후 엔화 국제화에 실패했던 사례를 반면교사 삼아 통화 전쟁에 대비했다. 엔화가 주로 정부개발 원조를 통해 진행돼 한계를 보인 것을 참고해 개발 원조 성격인 일대일로와 민간 차원의 사용 확산을 겨냥한 디지털 실크로드를 패키지로 추진한 것이다. 실제로 중국은 2015년 자체 개발한 국제 위안화 지급 시스템(CIPS)을 통해 독자적인 결제망을 확장해 나가는 중이다. 니혼게이자이신문에 따르면 CIPS에 참여하는 은행은 3년간 30% 가량 증가해 약 1667개에 달한다. 최근에는 카자흐스탄 국민은행이 중국의 위챗페이 결제 시스템을 도입하는 등 중국의 디지털 결제 서비스를 사용할 수 있는 국가도 40개국을 넘어섰다.

![골드만삭스 "한국 증시 상승 시작…대선 계기로 '밸류업' 집중" [이런국장 저런주식]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/27/2GSYLWQ8G7_2.jpg)

![[뉴스핌 이 시각 글로벌 PICK] "하버드대 보조금 회수" 트럼프 이번엔? 外](https://img.newspim.com/news/2025/05/27/2505271022241210.jpg)