"독도는 우리 땅, 말이 아닌 실천으로 지켜야"…가족 6명 모두 독도로 본적 이전

고향 진안에 고향사랑기부금 500만원 전달…국가와 고향 향한 한결같은 마음

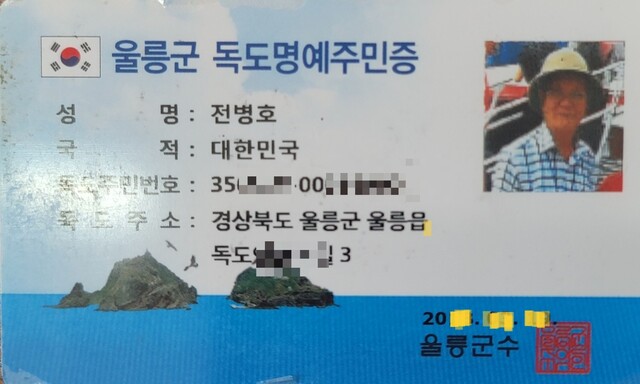

독도로 본적을 옮겼다. 20년 됐다. 전병호 천안전씨전주시종친회장 얘기다. 그의 현재 본적은 경북 울릉군 울릉읍 독도리 30번지. 1934년생인 그의 본래 본적은 진안 마령면 평지리 851번지였다. 오는 25일 독도의 날을 앞두고 새삼 그에게 관심이 쏠린다.

전 회장이 본적을 바꾼 것은 지난 2005년이다. 아내, 슬하 2남 2녀 등 6인 가족 전체가 독도로 본적을 옮겼다. 이유는 단순하다. 그것이 나라사랑이라는 강한 신념이 있었기 때문이다.

가족 중 가장 먼저 본적을 옮긴 사람은 큰딸이었다. 부친 몰래였다. 나중에 이 사실을 알게 된 그는 큰딸의 훌륭한 뜻을 지지했다. 나아가, 가족 전체의 독도 본적 이전을 독려했다. “독도는 우리 땅입니다”라는 백 마디 말보다 한 명이라도 더 본적을 옮기는 게 나라 위한 길이다 싶어서였다. 독도 명예주민증이 그에겐 그 무엇보다 자랑스럽다.

예전엔 물론, 구순 넘은 지금까지도 국경일에 태극기 게양을 절대 빼먹지 않는다. 그것이 작은 일상 속에서 나라사랑을 실천하는 일이라고 생각해서다. “요즘 아파트 단지에서 태극기 게양하는 세대가 손에 꼽을 정도예요. 안타까워요. 태극기도 제대로 안 거는 국민이 하물며 독도에는 관심이나 있겠어요.” 그의 작은 애국관이다.

그가 지키는 3가지 생활신조는 단단한 결심, 부단한 노력, 확고한 신념이다. 포크레인이 없던 시절 오로지 삽과 괭이로 2000평 개간에 나선 부친을 고사리손으로 돕던 일, 공직에 진출해 성실히 근무했던 일, 그리고 나라사랑 실천을 위해 가족들의 독도 본적 이전을 독려한 일 등이 신조를 증명한다.

10여 년 전 아내와 사별하고 현재 전주에서 홀로 사는 그는, 일주일에 한 번쯤 마령면 소재 고향 생가(3채 집에 방 7개)를 찾아 집 청소를 한다. 그때마다 선친이 떠오른다. “우리 아버지는 슬하 5남 5녀를 키우기 위해 일평생 새벽부터 밤중까지 일을 하셨어요. 주무시는 모습을 한 번도 본 적이 없어요.”

선친 닮아 근면과 성실이 몸에 밴 그는 구순을 넘겼지만 노인 일자리에 나가, 전주 인후동 시립도서관 근처 인후공원 관리 활동에 월 10회 참여한다. 고령이지만 거뜬하다.

본적지 독도 이전 이유에 대해 그는 “우리 땅을 지키는 일에 작은 도움이 되리라는 확신 때문”이라고 담담히 말한다. 일본이 지난 2005년부터 매년 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 제정해 기념하는 것에 분노한다며 국민 모두가 특별한 관심을 가져야 한다고 소리를 높인다.

해마다 10월 25일은 ‘독도의 날’이다. 국가기념일은 아니지만 경북 울릉군에서 조례로 제정해 기념하고 있다.

그는 ‘독도는 우리 땅’이라는 말은 “선언 아닌 일상이 돼야 한다”며 “나라사랑은 작은 것부터 시작된다”고 강조한다.

그는 고향사랑도 남다르다. 지난해엔 10남매가 뜻을 모아 고향인 진안군에 고향사랑기부금 500만원을 전달했다.

종친사랑도 남다르다. 10년째 천안전씨 전주시종친회장인 그는 앞서 8년간 전북종친회장을 맡기도 했다.

가족사랑 또한 남다르다. 보릿고개 시절 마령초를 졸업(26회)한 그는, 식구 많고 일손 필요한 형편 때문에 맏이로서 동생 9명을 위해 중학교 진학을 포기했다. 초등 재학시절 주산대회에서 전교 1등을 할 정도로 암산과 주산에서 돋보이는 재능이 있었지만 꽃피울 수 없었다.

대신, 당시 장수군에 있던 잠업학교(누에 교육기관)에 들어갔다. 거기서 1등 졸업했다. 이후 농림부 시험에 합격해 산하 안양사업소 산업과에서 국가공무원으로 근무했다. 그러나 봉급이 워낙 적어 하숙비 감당도 어려웠다. 얼마 못 가 그만뒀다. 결국 현장으로 나가 뽕나무를 심어 잠업(蠶業)으로 생계를 잇기도 했다.

이후 1965년 다시 진안군청에 입사해 다시 공무원이 됐고, 1968년 전북도청으로 옮겨 봉직하다 1971년 퇴직했다. 이후 무주 소재 전북제사공장, 정읍 소재 삼풍제사공장 공장장을 거쳐 1981년 양잠업계를 떠났다. 이후 개인사업을 하기도 했다. 농업, 공직, 민간회사, 산업현장 등을 두루 경험한 그는, 인후도서관 옆의 ‘다양한 삶이 장서된 귀중한 인생 도서관’이다.

![종교계 지도자들도 함께한 나눔… “사랑과 평화의 마음을 전합니다”[위아자 2025]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/22/2b51238d-db6f-46ac-a5d7-7c73729c151b.jpg)

![[전문가 칼럼] 내가 하기 싫은 일은 남에게 강요하지 않는다](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20251042/art_17605099031849_c68029.png)

!["몽골에서 키운 음악 꿈" 악동뮤지션, 몽골에 '사랑 숲' 심었다[기후위기 최전선, 몽골에 가다]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/23/51dcd2e5-12ef-44fd-91da-2ab2503c661f.jpg)