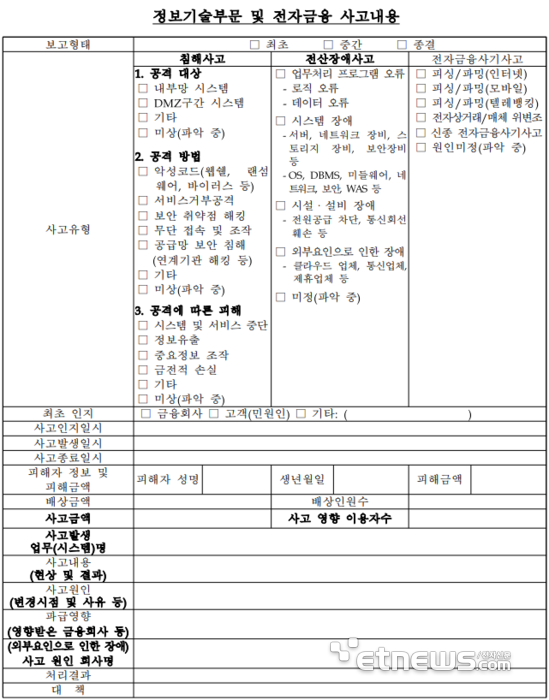

날이갈수록 심각해지는 기업을 향한 사이버공격 빈도나 규모에 비해 당하는 쪽인 기업의 안전장치 수준은 일천하다. 여기서 안전장치라함은 1차적인 보안 장비·시스템 뿐 아니라 2차적인 피해복구·배상 등에 소요되는 금전적 대비책까지 포함된다. 중견 이상 일정 규모를 갖춘 기업 상당수는 1차 방어 목적의 보안솔루션은 이제 많이들 갖췄다고 한다. 하지만, 중소·벤처기업의 사이버보안 대비 수준은 1· 2차에 걸쳐 거의 무방비에 가깝다.

이런 와중에 우리나라 사이버 침해사고는 갈수록 늘어나고 있다. 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 지난해 국내 사이버 침해사고는 총 1887건 발생해 지난 2023년 1277건에 비해 48% 가량 급증했다. 특히 피해 기업으로선 상당한 정보 유출과 복구비용·시간을 요하는 서버 해킹도 1057건으로 갑절이나 늘었다고 한다.

문제는 사이버 위협이 때와 장소를 가리지 않을 뿐더러, 특정 업역 구분없이 기업·기관들을 대상으로 무자비하게 확대되고 있다는 점이다. 특히 거의 대부분의 업종·서비스·거래가 비대면 온라인으로 처리돼다보니 공격 대상 데이터도 방대해졌을 뿐 아니라, 침해 발생시 그 피해범위나 규모도 엄청나게 커진다. 앞으로 이같은 비즈니스는 더 확장될 것이고, 사이버 공격자의 먹잇감은 늘어날 것이 자명하다.

하지만, 여전히 우리 기업계는 사이버 침해 대응을 위한 2차적 금융 대비는 거의 손을 못대는 실정이다. 보안시스템을 깔고 대비하는 것까지는 그래도 비용을 쓰겠지만, 일어 나지 않은 침해 사고를 위해 보험까지 드는 것은 후순위로 밀리는 셈이다. 지난 2022년 기준 국내 보험사가 받은 사이버 종합보험 보험료 총액은 185억원으로, 같은해 전세계 사이버보험료(13조6000억원) 중 0.1%에 그쳤다고 한다. 이처럼 아직은 사이버 침해 사고를 '우리 회사에는 일어나지 않을 일'로 받아들이고 있는 것이다.

이미 해외 기업중에선 사이버 공격 인한 집단소송으로 배상 조차 물어주지 못하고 파산하는 기업이 생겨날 정도로 심각한 일이됐다. 보험업계도 현재 현물 복구 비용, 보안솔루션 교체·업그레이드 비용 등 단순 비용 보장에 그치지 말고 보장 범위와 종류를 다양화할 필요가 있다. 이와함께 기업들도 사이버 보험에 대한 인식을 새롭게 가질 필요가 있다. 갈수록 지능화되고, 빈번해 지는 사이버 침해에 대비한 안전 장치를 점검하고 고도화할 필요가 크다.

이진호 기자 jholee@etnews.com

![[팩플] 민간 기업도 줄줄이 차단...딥시크 국내 이용자 수 70% 급감](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202502/09/c13b2872-cf25-40b1-be96-7c53eef8a3f8.jpg)