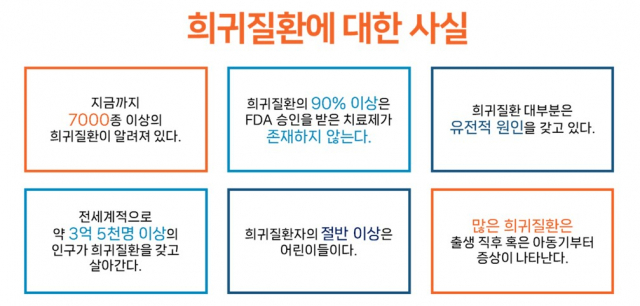

희귀질환의 정의는 나라마다 조금씩 다르다. 국내에서는 유병인구 2만 명 이하 또는 유병 인구조차 정확하게 알지 못하는 경우를 희귀질환으로 정의한다. 희귀질환의 80% 이상은 유전자 이상이 원인이다. 대부분 체내 세포분열 시 유전자를 복제하는 과정에서 무작위로 생기는 돌연변이에 의해 발생한다. 음주, 흡연 등 좋지 않은 생활습관으로 발생하는 성인 질환들과 달리 희귀질환의 대부분은 그저 운이 없어 발생할 뿐이다. 그러나 운이 없다고 말하고 넘어가기에는 희귀질환 환자와 가족들이 겪는 고통이 너무도 크다. 희귀질환의 70% 이상은 어렸을 때부터 증상이 나타난다. 유병기간이 긴 만큼 환자와 가족들의 부담도 크다.

어느 나라나 일정 비율의 희귀질환 환자가 존재한다. 공동체적인 관점에서 생각하면 확률적으로 우리나라 국민 중 누군가는 희귀질환을 앓고 있다는 얘기다. 각각의 희귀질환을 앓는 환자는 적더라도, 전체 희귀질환 환자를 모두 합하면 전 세계적으로 3억 명이 넘을 것으로 추산된다. 희귀질환이라고는 하지만 사실 희귀하지 않은 셈이다. 한국에서만 최소 50만 명 이상이 희귀질환으로 고통받고 있을 것으로 예상된다.

희귀질환 환자들은 여러 가지 측면에서 다른 환자들보다 큰 어려움을 겪는다. 병의 증상으로 인한 고통에 더해 정확한 진단을 얻기까지 오랜 기간이 소요되는 게 전 세계 공통적인 현상이다. 짧게는 5년, 길게는 30년 이상 소요된다. 희귀질환은 지금까지 알려진 것만 8000종이 넘는다. 의사가 이처럼 종류가 다양한 희귀질환 관련 지식을 전부 갖추고 있는 것은 현실적으로 불가능하다. 정확한 진단을 내려줄 전문가를 만나기까지 여러 병원을 전전하는 사례가 비일비재하게 벌어지는 건 그런 이유다.

운 좋게 정확한 진단명을 알게 된 후에도 많은 환자들이 치료 방법이 없다는 사실에 또 한번 상심한다. 전체 희귀질환 가운데 현재까지 치료방법이 존재하는 경우는 5%도 되지 않기 때문이다.

희망적인 소식이 전혀 없는 것은 아니다. 최근 유전체의학의 발달에 힘입어 희귀질환 진단 분야에서 많은 발전이 이뤄졌다. 국내에서도 2017년 희귀질환 관련 차세대 염기서열 분석(NGS·Next Generation Sequencing) 패널검사가 선별급여로 도입된 이후 많은 환자들이 정확한 진단을 받을 수 있게 됐다. 의사들도 전국적인 희귀질환 네트워크를 구축하고 국제 희귀질환 임상 네트워크에 참여하는 등 희귀질환 진단율을 높이기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 다만 유전자검사의 남용과 결과 해석의 오류, 생명과학 지식의 한계 등 전문가들이 해결해 나가야할 문제들이 여전히 상존한다.

치료 분야에서도 진전이 일어나고 있다. 수년 전까지 불치병으로 여겨졌던 척수성근위축증(SMA)에 대한 유전자치료제가 개발됐고 국내 환자들에게도 투여 길이 열렸다. 이에 따라 본격적인 유전자치료제 시대가 열릴 것이란 기대감이 커지고 있다. 최근에는 단 한 명의 환자를 대상으로 개발된 유전자치료제가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다. 이후 다양한 환자맞춤형 유전자치료제에 관한 임상시험이 미국, 유럽 등 여러 나라에서 진행되고 있다. 국내에서도 희귀질환 치료제 개발에 대한 관심과 연구가 늘어나고 있지만 더욱 더 많은 지원이 필요하다.

진단과 치료 외에도 희귀질환 환자들에게 세심한 관심을 기울여야 할 부분이 많다. 체계적인 재활치료, 가정간호, 가족상담, 다음 자녀 출산 계획 수립 등을 예로 들 수 있다. 어린이 뿐 아니라 희귀질환의 상당 비중을 차지하고 있는 성인 희귀질환 환자나 비유전성 희귀질환 환자들이 상대적으로 외면 받고 있는 것은 아닌지도 빈틈없이 챙겨야 한다.

국내에서 사용되는 '희귀(稀貴)질환'이라는 명칭에는 ‘드물어서 매우 귀하다’는 의미가 포함되어 있다. 영미권에서 사용되는 'Rare Disease'라는 명칭이 질환의 희소성에만 주목하는 것과 대조적이다. 실제로 희귀질환에 관한 연구는 고혈압, 당뇨병처럼 발생 빈도가 높은 질환의 치료제를 개발하는 밑거름이 되기도 한다. 희귀질환 연구가 이상지질혈증 치료에 쓰이는 PCSK9 억제제 개발로 이어진 사례가 대표적이다. 더 많은 사람들이 희귀질환 환자들을 더 귀하게 여기고 그들에게 관심을 가지기를 바란다. 사람들의 마음이 모여서 유전체의학이 발전하면 희귀질환을 극복하는 미래가 더 빨리 다가오지 않을까 기대해 본다.

![[구병두의 세상보기] 치매에 대처하는 방법(?)](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250938/art_17580685909451_c85128.jpg)