일곱 살 무렵이었던 것 같다. 그때 살던 아파트에는 교회버스가 종종왔다. 그 시간이 되면 교회선생님들이 각종 노래와 율동 그리고 각종 성경관련 게임을 하고 아이들에게 솔깃할 만한 선물을 푸짐하게 주었다. 아이는 주기도문을 먼저 외워 발표하는 사람에게 선물을 준다는 말에 번쩍 손을 들었다. 후루룩 외운걸 더듬거리며 발표하였다. 손 든 아이들 중 가장 어린데 외웠다고 칭찬받으며 선물을 받는데 성공했다. 선물이 뭐였는지는 전혀 기억나지 않고 교회에는 발길이 끊겼지만 어린시절 외운 주기도문은 종종 사용되었다. 때때로 마음이 황량해질때 읇조리다 보면 마음이 편해지는 효과를 나타내곤 했다.

특히 “우리에게 잘못한 이를 우리가 용서하듯이 우리 죄를 용서하시고 ~” 단락이 그러했다.

종교적인 색채가 강한 용서를 심리학으로 이끌어내어 타임지에서 “용서의 선구자” 라고 불렸던 로버트 D.엔라이트 박사는 용서를 이렇게 정의한다. “용서한다는 것은, 이성적으로 판단하기에 자신이 부당한 대우를 받았다고 생각하는 사람들이, (자신이 그럴 자격있다 여기는) 분노 및 연관된 반응들을 의도적으로 포기하고, 불의를 행한 자에게 선을 바탕으로 한 도덕적 원칙들, 즉 연민, 무조건 적인 가치, 너그러움, 도덕적 사랑 등에 따라 반응하려고 (그들의 행동을 고려하면 전혀 받을 자격 없지만) 노력하는 것을 말한다.”

용서는 사면과 다르다. 사면은 마땅히 받아야 처벌을 줄이는 것이다. 면죄와도 다르다 면죄는 죄를 없애서 죄를 사라지게 만드는 것이다. 용서는 묵과와 양해와도 다르다. 묵과는 타인의 도덕적 잘못을 인식함에도 불구하고 그 잘못을 참고 있는 것이다. 양해하는 것은 어떠한 문제에 대해 언쟁할 가치가 없다고 결론짓는 것이다. 용서는 화해와 다르다. 용서는 피해를 입은 사람의 자유로운 선택이다. 용서란 진실한 화해를 위한 필수조건이지만, 화해하고자 하는 가해자의 의지는 용서의 필수조건이 아니다.

그러면 용서는 어떤 식으로 하는 것일까. 우울장애, 불안장애에 효과를 나타내는 엔라이트의 4단계의 용서치료모델의 목표를 안내해 본다.

첫째 개방은 내담자는 자신이 경험한 부당한 사건과 그로 인한 손상으로 자신의 삶이 악화되었는지 여부와 그 정도에 통찰을 얻는다.

둘째 결정은 내담자가 용서의 본질에 대한 정확한 이해를 얻고, 이해를 바탕으로 용서하기로 결정한다.

셋째 작업은 내담자가 가해자에 대한 인지적 이해를 기반으로 가해자를 새로운 시각으로 바라보기 시작한다. 이를 통해 가해자. 자기자신 및 관계에 긍정적인 변화를 가져온다.

넷째 심화는 내담자가 고난에 대한 확장된 의미를 찾는다. 다른 사람들과 더 소속되어 있다고 느낀다. 경험은 부정적 영향을 감소시키며 때로는 인생에서 새로운 목적을 경험하게 만든다.

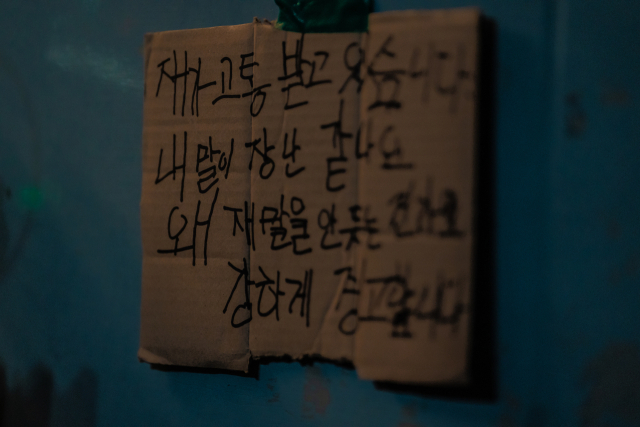

주기도문의 구절이 편안한 느낌을 가져온 것은 타인을 용서할테니 나를 용서해달라는 청원에 있었던 것도 같다. 어떤 이들은 타인보다 자신을 용서하기 힘들다. 상처를 준 상대방에게는 “기꺼이 용서한다”고 하지만 여전히 마음의 3도 화상 같은 고통을 느끼는 자신에게는 말하기 어려우니 말이다. 힘든 자신에게 빨리 좋아지지 않는다고 혹은 왜 그때 그런일이 발생하는 걸 막지 못했냐고 왜 그때 그렇게 행동했냐고 다그치고 채찍질한다. 혹시 그렇다면 이런 마음을 자신에게 보내보면 어떨까. 안 괜찮아도 괜찮아. 그때의 나를 용서해.

![아기 미소, 중년의 섹시…인간의 모습을 한 한국의 신(神) [지금, 옛 것]](https://img.segye.com/content/image/2025/07/22/20250722502393.jpg)