애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 지난달 넷플릭스에서 공개된 후 전 세계 1위의 시청 시간, 수록곡의 빌보드 차트 석권, 등장한 먹거리·패션 및 챌린지 댄스의 유행 등 연일 신기록을 쏟아내고 있다. K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’가 ‘사자보이즈’와 경쟁하며 악마와 싸우는 내용은 한국의 무당과 굿을 모티브로 한 탄탄한 세계관을 이뤘고 콘서트장 배경으로 등장한 ‘일월오봉도’와 조연처럼 눈길을 끈 호랑이와 까치의 ‘호작도’는 한국 문화에 대한 더 깊은 관심을 불러일으켰다. 주인공 루미와 진우가 고즈넉한 북촌 한옥마을에서 ‘프리(Free)’를 부르며 진심을 나누고 낙산공원 서울 성곽길을 누비던 장면은 역사와 첨단이 공존하는 서울의 매력을 제대로 보여줬다. 최신 애니메이션 덕분에 옛집들을 새삼 다시 보게 됐다. 미술관이나 기념관으로 다시 태어나는 예술가의 옛집들 이야기다.

평생 영롱한 물방울을 그린 ‘물방울의 화가’ 김창열(1929~2021) 화백이 별세한 후 그의 평창동 자택을 미술관으로 만들자는 주장이 급물살을 탔다. 화가의 유족은 작품 390점과 생전에 사용한 가구·화구 등 총 2219점의 자료를 기증했다. 서울 종로구는 이 집을 매입해 ‘김창열 기념관’을 조성하기로 했다. ‘김창열 화가의 집’은 2023년 5월 ‘서울시 우수건축자산’ 제13호로도 등록됐다. 서울시의 우수건축자산 등록 제도는 역사적·예술적·경관적 가치를 갖는 옛 건축물의 보존을 지원함으로써 도시 브랜딩을 강화하고자 제정됐다.

평안남도 맹산이 고향인 김창열은 실향민이었다. 전쟁통에 동생도 잃었다. 미국을 거쳐 프랑스로 가 마구간을 화실 삼아 그림을 그리던 그가 이뤄낸 ‘물방울 그림’은 피·땀·눈물을 거르고 걸러낸 결정체라 해도 과언이 아니다. 그랬던 작가가 귀국을 결심하고 살 집을 수소문하자 후배 화가 윤명로(1936~)가 평창동을 권했다. 김창열은 1984년 건축가 우규승(1941~)에게 설계를 의뢰했다. 우 건축가는 하버드대 대학원 기숙사, 88서울올림픽 선수촌아파트, 환기미술관, 국립아시아문화전당(ACC) 등의 작업으로 유명하다. 김창열의 평창동 집이 우수건축자산이 된 것은 화가의 삶과 건축가의 업적이 합쳐져 형성한 역사적·예술적 의미가 인정받았기 때문이다.

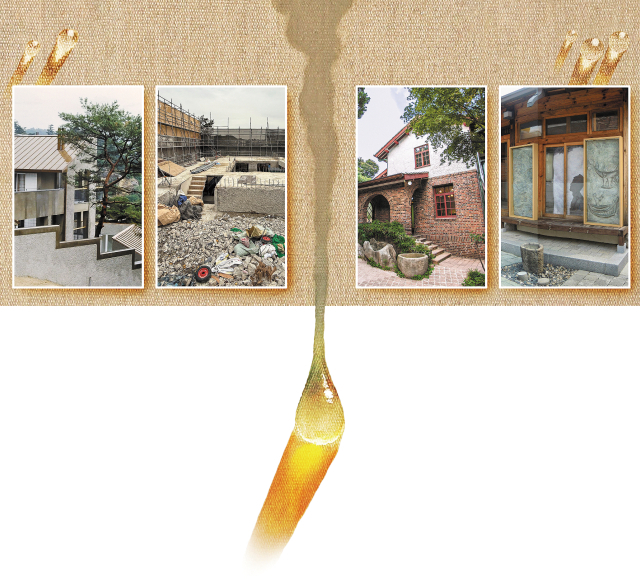

하지만 올봄 본격적인 공사가 시작된 후 집이 철거됐다. 인근 주민들은 당혹스러워했다. 이에 대해 종로구 문화과 관계자는 “김창열 화백이 작업실 및 서재로 사용했던 지하층을 핵심 공간으로 삼아 삶의 흔적과 작품 세계를 공간을 통해 전달하고자 한다”면서 “공공 문화시설로서의 기능을 확보하기 위해 지상층 일부의 리모델링은 불가피했다”고 밝혔다. 기존 김창열 화가의 집이 노후한 데다 항온·항습 기능과 임신부·장애인 등 이동 약자를 위한 엘리베이터 설치, 소방 설비 확충을 위해 지상부를 철거하고 새로 짓는다는 설명이다. 대중 접근성을 높이는 목적이라지만 지붕도 벽도 허물고 새로 지은 집을 지하 작업실 공간이 남아 있다고 해서 “원형을 유지한 것”이라고 보기는 다소 어려운 측면이 있다. 보통 우리는 지붕 형태나 벽의 구조가 달라진 집을 ‘같은 집’이라 부르지 않는다. 서울시 우수건축자산 등록은 문화유산 보호법 같은 강제성이 없기에 건축주가 서울시 쪽에 개·보수 내용과 목적을 신고하면 공사는 물론 철거도 가능하다.

국제박물관협의회(ICOM)는 1988년 박물관의 한 형태로 ‘역사가옥뮤지엄(Historic House Museum)’을 공인했다. 역사적으로 기념할 만한 인물과 관련된 집을 보존하고 미술관으로 조성하는 것인데, 여기서 중요한 것은 인물 혹은 작가에 대한 기억의 보존이다. 프랑스 파리의 들라크루아 미술관은 작가가 말년을 지낸 집이 파괴될 위기에 처하자 모리스 드니, 폴 시냐크 등이 협회를 만들어 지켜냈고 미술관 건립을 조건으로 국가에 기증해 탄생했다. 조각가 앙투안 부르델의 작업실을 겸했던 집은 쌓인 먼지까지 고스란히 안은 채 ‘부르델 미술관’이 됐다.

김창열 화가의 집과 비슷한 시기에 지어진 또 다른 예술가의 집이 있다. 조각가 최만린(1935~2020)이 살았던 서울 정릉동 집은 성북구립 최만린미술관으로 2020년 개관했다. 벽돌집이 다닥다닥한 동네에 미술관을 조성하며 성북구립미술관이 가장 중시한 것은 작가가 살고 작업했던 곳의 ‘원형 유지’였다. 작가가 오갔던 삶의 동선을 그대로 유지해 관람객이 그의 활동 흔적을 느끼며 미술관 안팎을 오갈 수 있게 했다. 지붕과 창문의 보수, 안정성의 위험을 보완하는 일은 철저히 진행했다. 김보라 성북구립미술관장은 “성장 주도형으로 급속한 경제 발전을 이뤄낸 우리나라는 한동안 신축이 최선이라는 인식이 있었던 게 사실이지만 이제는 보존의 가치가 인정받고 있다”면서 “요즘은 환경문제를 고려한 지속 가능성의 측면에서도 기존의 것을 재활용·재사용하는 ‘에코뮤지엄’이 확산하는 추세”라고 강조했다. 김 관장의 성북구립미술관은 서울시 미래유산으로도 지정된 서세옥 화가의 집, 재개발 이슈가 남아 있는 윤중식 화가의 집을 어떻게 원형을 지켜내면서 작가를 기억하게 할지 신중하게 검토 중이다.

고스란히 본래 모습을 유지한 작가의 공간으로 성북구 동선동 ‘권진규 아틀리에’가 있다. 일본에서 유학한 근대 조각가 권진규(1922~1973)가 1959년 귀국해서 1973년 타계하던 순간까지 작업했던 곳이다. 유족인 여동생 권경숙 씨가 내셔널트러스트 문화유산기금에 소유권을 기증해 보수와 복원이 진행됐고 2008년 ‘권진규 아틀리에’로 개관했다.

종로구립 박노수미술관도 건물의 본래 정체성을 유지한 좋은 사례로 꼽힌다. 일제강점기인 1937년에 온돌과 마루방이 있는 한옥과 벽난로와 입식 시설을 둔 양옥의 절충식 기법으로 지어진 집을 1973년 한국화가 박노수(1927~2013)가 매입했다. 와병 중이던 화가가 2011년 종로구에 집을 기증해 2013년 타계 직후 종로구립 박노수미술관이 탄생했다.

우리나라 최초의 서양화가 고희동(1886~1965)이 직접 설계하고 살았던 근대식 한옥은 2004년 등록문화유산이 됐고 이후 종로구가 부지를 매입해 복원 공사를 진행한 후 2012년 ‘고희동미술관’을 개관했다.

집이 흔적 없이 사라져 터만 남았다면 어쩔 도리 없이 신축을 택해야 한다. 충남 홍성의 ‘이응노의 집’은 이응노(1904~1989)의 고향 생가 터에 새로 지은 기념관으로 작가 레지던시 프로그램을 운영하고 있다. 대전시립 이응노미술관 관장을 지낸 이지호 전남도립미술관장은 “미술관이 작품 중심이라면 기념관은 그 사람(작가)이 살았던 삶을 느낄 수 있게 한다는 것에 중점을 둔다”면서 “독일이나 프랑스는 오래된 건물을 새로운 문화시설로 재생할 때 과거 건축물의 최소 존치 비중을 확실히 규정하고 있으며 옛것 못지않게 동시대와의 공존도 중시해 새로운 건축이 추가되는 비중 또한 기준을 마련하고 있다”고 설명했다.

수백 년 된 유물만 귀하게 보존하고 수십 년 역사를 쉽게 버린다면 미래의 역사가 사라진다. ‘케데헌’ 열풍으로 인기가 치솟은 북촌 한옥마을도 도시화와 재개발의 열풍에 맞서 어렵게 지켜낸 결과물이다. 좁고 굽은 골목길이 불편함에도 지금도 많은 관광객이 한여름 비지땀을 흘려가며 한옥의 정취를 찾는다. ‘김창열 화가의 집’이 갖는 최고의 경쟁력은 북한산이 내려다보이는 경치가 아니라 작가의 흔적을 떠올릴 수 있는 운치에 있다. 살았던 화가도 못 알아볼 새 집에서 관객은 무엇을 느껴야 할까. 풍광 좋은 곳에 근사하게 지은 건물은 흔하지만 작가의 손길과 숨결이 깃든 낡은 집은 소중하다. 그 기억을 품고 지키는 일이 기념사업이다.