올 3월 서울 강동구 명일동에서 발생한 대형 싱크홀 사고는 단순한 땅꺼짐이 아니다. 도시 싱크홀은 겉보기엔 멀쩡한 도로 아래에서 지하수의 흐름과 토양의 특성이 변형되고 노후한 매설관과 과거 공사의 흔적이 얽히면서 오랜 시간 땅을 서서히 잠식한 결과다. 싱크홀 발생을 예측하기 위해서는 땅속 구조물의 노후도와 지하수의 이동 경로, 토양의 특성 변화 등을 장시간에 걸쳐 기록하고 관찰하는 과정이 핵심이다.

최근 정부와 지방자치단체가 싱크홀을 탐지하기 위해 동원한 과학기술 방법은 땅속 시간의 흐름을 읽는 데 한계가 있다. 현재 가장 활발히 이용되는 기술은 지표투과레이더(GPR)다. GPR은 고주파 전자파를 지하에 쏘아 반사파를 분석하는 방식이다. 지하 3m 이내 얕은 구조물 탐지에 효과적이다. 하지만 진흙처럼 전도성이 높은 지층이나 복잡한 지하 구조물이 밀집한 도심 환경에서는 신호가 약해져 정확도가 떨어진다. 그래서 다양한 보조 기술이 활용된다. 전기비저항탐사(ERT)는 전극을 지면에 설치하고 전류를 흘려보낸 뒤 지하 재료의 전기 저항값 차이를 분석해 지하 구조를 파악하는 방식이다. 탄성파 탐사는 인위적으로 발생시킨 진동(지진파)이 지하를 통과하면서 반사되거나 굴절되는 시간을 측정해 지층의 밀도와 구조를 분석한다. 이 밖에 이미 뚫린 시추공에 센서를 삽입해 벽면 주변의 지하 구조를 상세히 조사하는 시추공 레이더 방식도 함께 검토되고 있다. 그러나 이러한 기술 대부분은 단일 장비에 의존한 국지적 조사에 그쳐 지반 붕괴의 전조 현상을 체계적으로 포착하기 어렵다.

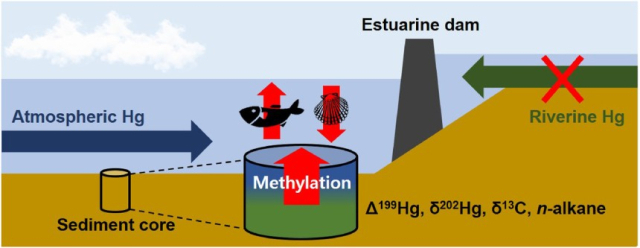

최근 과학기술계는 ‘3차원(3D) 지질도’ 구축의 필요성을 강조한다. 싱크홀은 단순한 땅의 붕괴로 나타나는 현상이 아니다. 지하 공간 개발이나 홍수·장마 등의 자연재해가 발생할 때 지하수 흐름이 변하며 토립자가 빠져나간 자리에 공동(空洞)이 형성되면서 발생한다. 즉 싱크홀은 흙·지하수·공간이 동시에 작동했을 때 발생하는 복합적 현상이다. 우리나라 대도시에서 발생하는 싱크홀은 석회암이 용해돼 발생하는 자연적 싱크홀과 달리 도시 개발 과정에서 인공적으로 생기는 경우가 많다. 특히 기반암의 깊이, 그 위에 쌓인 토양의 성질, 단층이나 선구조 등 복합적인 지하 구조가 얽히며 위험 요소를 만든다. 3D 지질도는 이러한 도시 지하 환경을 입체적으로 재현해 지하 구조물과 취약 지반을 시각적으로 파악할 수 있게 한다. 여기에 상하수도관·통신구 등 지하 매설물 정보를 결합하면 붕괴 위험 지역을 사전에 선별하는 데 유용하다. 다만 3D 지질도도 한계가 있다. 지하 환경은 고정된 구조물이 아니다. 계절, 강우, 지하수 유입, 도시 공사, 유출수 등 다양한 요인에 따라 서서히 변한다. 3D 지질도는 ‘지금 이곳’을 입체적으로 보여주기 위해 반드시 필요하지만 이러한 땅속 환경의 변화를 실시간으로 반영하기에는 역부족이다.

한국지질자원연구원은 이러한 시간성의 문제를 보완하기 위해 지난해부터 ‘4D 도시 지질환경 DX 기반 지질재해 대응 지능화 기술 개발’ 과제를 진행 중이다. 2030년까지 6년간 약 90억 원이 투입되는 프로젝트다. 쉽게 말해 지하 정보에 ‘시간’이라는 축을 더하는 작업이다. 류동우 지질자원연구원 책임연구원은 “싱크홀은 최근 20년간 고층 빌딩 건설, 지하 도로 개발 등 도시의 입체화와 상하수도 등 지하 인프라의 노후화가 맞물린 결과”라며 “도시 생애 주기 동안 축적된 다양한 자료를 디지털로 통합하는 작업, 즉 도시 정보화(DX)와 이를 바탕으로 한 인공지능 전환(AX)이 절실하다”고 설명했다.

기술 개발을 위해 연구팀은 우선 지하 시추 정보, 지질 자료, 지하수 및 강우 등 수문 정보, 도시 내 매설 구조물 위치, 기후 환경 데이터 등을 수집한다. 이렇게 모은 자료를 입체적으로 구성하는 것이 3D 지질 리모델링이다. 이후 지하수 수위 변화, 강우량, 침하율 등을 시계열로 분석해 시간 기반의 위험 요소를 정량화한다. 분석된 자료를 예측하는 일은 인공지능(AI)이 맡는다. 머신러닝 알고리즘을 활용해 지반 함몰, 공동 발생 가능성, 침하 진행 방향 등을 예측하는 것이다. 지질자원연구원은 향후 이러한 공간 정보 통합 표준을 적용해 데이터 수집부터 분석·가시화·예측까지 연계 가능한 실시간 지반 리스크 플랫폼을 구축한다는 목표를 세우고 있다. 단순한 지질도 제작을 넘어 누구나 활용할 수 있는 과학 기반의 의사 결정 도구로 발전시키겠다는 것이다. 류 연구원은 “지하에서 벌어지는 변화는 대부분 눈에 띄지 않게 천천히 진행된다”며 “단순한 측정을 넘어 시간의 흐름 속에서 지질 정보를 해석하고 예측할 수 있어야 진짜 대응이 가능하다”고 강조했다. 그는 또 “4D 지질 정보는 싱크홀, 지반 침하, 액상화 같은 도시 지질 재난뿐 아니라 앞으로의 도시 개발·복구·인허가 판단에도 중요한 과학 인프라가 될 것”이라고 덧붙였다.

![[전문가 기고] AI 시대, 진주성 촉석루에서 배운 교훈](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/07/news-p.v1.20250507.5b8b44818ea2458d863b8c7e8bbaddcf_P3.jpg)

![[로터리] 안전한 고속도로를 위한 조건](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/14/2GSSLG9J1W_1.jpg)