한국 은행들이 대규모 해외 건설 사업이나 발전소 건설 등에 필요한 프로젝트파이낸싱(PF) 주관 작업에서 소외되고 있는 것으로 나타났다. 은행 규모가 작다 보니 대출금리가 높고 여신의 한도도 제한이 있기 때문이다. 하지만 한국 은행들이 국내에서 손쉬운 이자 장사에 매달리면서 해외 진출 경험이 적다 보니 해외 PF 소외 현상이 더 심해지는 악순환이 나타나고 있다는 지적이 나온다.

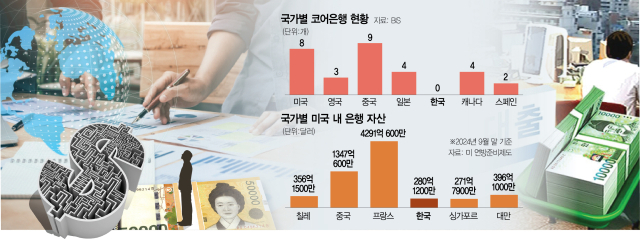

5일 금융계에 따르면 글로벌 금융시장에서 최고 PF 사업자로 평가받는 대형 은행들은 JP모건 체이스와 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BofA), 웰스파고, 골드만삭스 등이다.

유럽계 은행들도 있는데 BNP파리바와 소시에테제네랄·크레디트아그리콜 등이 대표적이다. 특히 일본 은행들은 PF에서 두각을 나타내고 있다. 미즈호파이낸셜그룹과 미쓰비시UFJ파이낸셜의 경우 전 세계 금융시장에서 손꼽히는 PF 강자다.

IJ글로벌에 따르면 2021년 PF 부문에서 아시아태평양 지역 규모 1위는 미쓰이스미토모은행(SMBC)으로 전체 35억 1900만 달러 가치의 프로젝트를 수행한 것으로 나타났다. 2위(미즈호)와 3위(미쓰비시UFJ)도 모두 일본계 은행이 싹쓸이했다. 20위권까지 국내 은행은 이름을 찾아볼 수 없었다.

금융계에서는 국내 기업들의 해외 진출이나 대규모 사업 수주시 일본 은행들의 PF 주관 없이는 사업이 사실상 불가능하다는 얘기가 흘러나온다. 일본 은행들의 경우 낮은 금리와 오랜 경험을 바탕으로 PF에 강점이 있는데다 대주단 모집도 수월하게 한다. 한국 은행들은 일본이나 주요 금융사들이 주관하는 PF에 참여하는 형태로 그치는 게 현실이다. 일본 은행들은 한동안 ‘제로금리’에 힘입어 대규모 자금을 동원해 PF에 주력해왔다. 금융계의 한 관계자는 “한국 은행들의 경우 기본적으로 해외 은행 대비 덩치가 작고 달러화 등 자금조달 금리가 높아 상대적으로 경쟁력이 부족한 게 사실”이라면서도 “우물 안 개구리 식으로 영업을 해온 영향을 무시할 수 없다”고 지적했다.

해외 PF의 경우 금융감독 당국의 사후 적발식 검사나 제재가 은행들의 길을 막고 있다는 분석도 있다. 국내 사업은 상대적으로 사업구조를 파악하기가 손쉽지만 해외의 경우 초반에 수업료를 치러야 하는 사례가 많다. 하지만 당국에서는 부실이 발생하게 되면 사후 잣대를 기준으로 제재를 하거나 책임을 묻는 사례가 많다는 것이다. 이 때문에 해외 대형 은행이 주관하는 PF에 수동적으로 참여하는 경우가 적지 않다. 국내에서도 대형 연기금이 들어가면 동참하겠다는 금융사도 많다. 금융계의 또 다른 관계자는 “한국의 경제력과 제조업 수준을 고려하면 PF 사업을 원활히 해줄 수 있는 대형 은행이 필요하다”며 “해외 사업을 수주하고 금융 지원을 통해서도 수익을 내야 하는데 금융 부문에서는 다른 나라 좋은 일만 해주는 꼴”이라고 지적했다.