초고령 사회에 국민 건강 지키려면

경제가 어렵다고들 하지만, 대한민국은 ‘한강의 기적’이라 자부할 만큼 놀라운 경제 성장을 이뤄낸 나라다. 세계은행과 통계청 등에 따르면 1960년 158달러였던 1인당 국민소득은 2024년 3만 6024달러로 200배 이상 늘었다. 원조받는 나라(수원국)에서 원조하는 나라(공여국)로 발전한 매우 드문 경우다. 지난해 한국 정부의 공적개발원조(ODA) 규모는 6조원이 훌쩍 넘는다.

경제 성장과 함께 한국의 의술도 비약적으로 발전했다. 의사들의 실력과 의료 시스템의 효율성을 함께 반영하는 ‘암 환자 생존율’은 각국 의료 역량을 비교해볼 수 있는 유용한 지표다. 2010~2014년에 위암으로 진단받은 한국 환자들의 5년 생존율은 69%로 세계 최고였다. 일본의 61%보다 높았고, 독일(34%)·미국(33%)·이탈리아(31%)보다 훨씬 앞섰다.

기대수명, 일본 거의 따라잡아

치매·자살 등이 노인 행복 위협

소득 수준에 따라 건강 격차 커

독일·영국·프랑스, 주치의 도입

필요할 때 언제든 방문해 진료

신체·정신 건강을 통합적 관리

그렇지만 국민 건강은 의술이나 의료 시스템만으로 결정되지 않는다. 삶의 여러 요소가 건강에 영향을 주기 때문이다. 이런 것들을 ‘건강의 사회적 결정요인’이라 부른다. 미국 질병예방통제센터는 ①소득 수준 ②교육의 질 ③의료 접근성 ④주거 환경 ⑤공동체 등 다섯 가지를 주요 요인으로 제시한다. 즉, 여러 가지 사회·경제적 요인들이 개인의 건강 수준에 큰 영향을 준다는 의미다.

경제가 발전하며 한국인의 영양 상태가 개선되고 의료 인프라가 꾸준히 확충됐다. 건강의 사회적 결정요인도 향상되며 기대수명이 많이 늘어났다. 1970년 한국인의 평균 기대수명은 62.3년(남성 58.7년, 여성 65.8년)이었다. 2023년에는 83.5년(남성 80.6년, 여성 86.4년)으로 20년 이상 늘어났다. 경제협력개발기구(OECD) 평균을 훌쩍 넘어섰고, 세계 최장수국인 일본(남성 81.1년, 여성 87.1년)과 이젠 거의 차이가 없는 수준이다.

초고령 사회의 건강 약자, 노령층

유엔은 65세 이상 인구가 전체 인구의 14% 이상이면 고령사회, 20%를 넘으면 초고령사회라 규정한다. 한국은 정확히 2024년 12월 23일에 초고령사회가 됐다. 고령사회에서 초고령사회로 전환되는 데 단 7년 4개월이 걸렸다. 앞서 이 관문을 11년 만에 넘은 일본보다 훨씬 빨랐다. 그런데 문제는 노령층의 취약한 건강이다.

노령층의 대표적인 질병은 물론 치매다. 보건복지부와 중앙치매센터 추산에 따르면 65세 이상 인구 중 치매로 추정되는 환자는 2018년 75만 명 정도였는데 2020년에는 84만 명, 2022년에는 94만 명으로 늘었다. 65세 이상 인구의 10.4%가 치매로 고통받고 있다는 뜻이다. 그런데 앞으로는 더 폭발적으로 늘어 2030년에는 142만 명이 될 것이라는 전망이 있다. 이런 통계와 예측이 다소 과장됐다는 의견도 있지만, 노령층이 늘어나면서 치매 환자도 증가하는 것은 분명해 보인다.

자살도 노령층에서 가장 많다. 2023년 자살 사망자 수는 모두 1만3978명으로, 인구 10만 명당 27명이었다. 이는 일본(16명)·미국(15명)보다 훨씬 많은 규모다. 특히 노령층에서 자살이 심각하다. 70대의 자살률은 39명이었고, 80대 이상의 자살률은 59명으로 평균의 2배가 넘었다.

일본·미국보다 훨씬 많은 노인 자살

한국에는 왜 스스로 삶을 마감하는 노인들이 이렇게 많을까. 자살 원인을 살펴보면 이유를 짐작할 수 있다. 한국생명존중희망재단의 분석에 따르면 2022년의 경우 자살 원인으로 가장 흔한 것이 정신적 어려움과 경제적 문제였다. 한국의 노령층에서 우울증이 흔하며, 노인 빈곤율도 OECD 평균의 세 배나 된다. 이런 사실이 높은 자살률과 분명히 연관돼 있을 것으로 유추할 수 있다.

결핵 같은 전염병도 노령층에 흔하다. 결핵은 원래 가난한 나라에 흔한 병이다. 영양 부족, 비위생적 주거 환경, 부족한 의료진, 불규칙한 약 공급 등은 결핵이 창궐하기에 적합한 조건이기 때문이다. 그런데 의외로 한국에 아직도 결핵 환자가 많다. 세계보건기구(WHO) 추계에 따르면 2023년 한국의 결핵 발생률은 인구 10만 명당 38명으로, 미국과 일본보다 10배 이상 높다.

가난한 나라의 질병이라는 결핵이 선진국인 한국에 많은 이유는 무엇일까. 가장 중요한 원인은 한국전쟁 당시 열악한 환경에서 결핵균에 감염된 세대가 노년기에 접어들면서 면역이 약해져 발병하기 때문으로 의학계는 추정한다. 질병관리청은 2023년 인구 10만 명당 새로 진단된 결핵 환자가 31명이라고 발표했다. 70~74세의 경우 66명, 75~79세는 101명, 80세 이상은 무려 195명이었다.

소득 수준 낮으면 중증 질병 많아

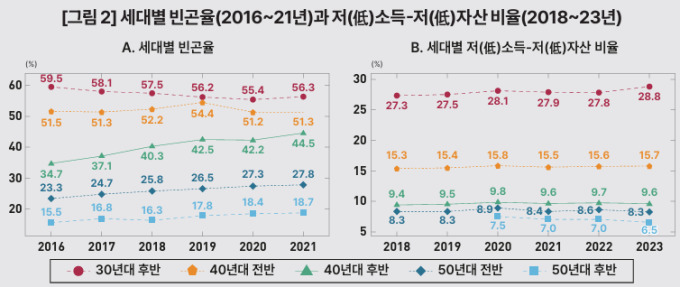

소득 수준은 가장 중요한 건강의 사회적 결정요인 중 하나다. 소득이 낮을수록 여러 질병에 시달리며 중증도도 높은 경우가 많다. 한국보건사회연구원이 펴낸 ‘2024년 한국복지패널 조사·분석 보고서’에 따르면, 만성질환을 앓고 있는 가족이 있는 가구의 비율은 일반 가구가 37%지만 저소득 가구는 76%로 두 배가량 많았다. 그러니 저소득 가구 구성원들의 1인당 연간 외래진료 횟수 평균이 21회로 일반 가구의 10회에 비해 훨씬 많았고, 입원 횟수도 일반 가구보다 많았다.

이런 사실을 고려하면 소득 수준에 따른 기대수명 격차가 발생하는 것은 당연한 결과다. 고려대 의대 윤석준 교수팀은 최근 소득수준을 5단계로 나눠 기대수명을 비교한 결과를 발표했는데, 남녀 모두에서 뚜렷한 차이가 있었다. 2020년의 경우 5분위(소득수준이 가장 높은 군)에 속하는 남녀의 기대수명은 각각 85.1년과 89.3년이었다. 가장 소득이 낮은 1분위 남녀의 기대수명은 각각 75.5년과 83.9년으로 상당한 차이가 있었다. 질병 없이 건강하게 생활하는 기간인 건강수명도 소득 수준에 따라 꽤 차이를 보였다

건강 격차 줄이고 의료비 절감 기대

그렇다면 노령층이 맞닥뜨리는 다양한 건강 문제를 어떻게 해결할 수 있을까. 단순히 의사 수를 늘려서 해결할 수 있는 문제가 아니다. 여러 정책과 제도가 필요하겠지만, 무엇보다 시급한 것은 국민 개개인의 지속적인 건강 관리가 가능한 시스템을 마련하는 것이다. 이 목표를 달성하기 위한 가장 효과적인 방법은 ‘주치의 제도’를 도입하는 것이다.

주치의 제도는 거주지에 가까운 병·의원의 믿을 만한 의사와 계약을 맺고 필요할 때 언제든 방문해 진료를 받을 수 있는 시스템이다. 그렇지만 주치의는 단순히 아플 때만 치료하는 것이 아니다. 생활 습관 개선, 만성질환과 정신 건강 관리, 예방 접종 등 포괄적인 건강 관리를 맡는다. 노령층에서 흔한 고혈압·당뇨·치매·우울증 등 신체적·정신적 건강 문제를 통합적으로 관리받을 수 있도록 하는 것이 주치의 제도의 핵심 역할이다. 소득 수준과 관계없이 관리를 받을 수 있으므로, 주치의 제도는 건강 격차를 줄이는 데도 기여할 수 있다.

주치의는 건강 관리의 중심이 되어 전문의 진료가 필요할 경우 적절한 기관으로 연계하는 역할도 한다. 치매 환자에게는 방문 요양 서비스를 안내하고, 중증 환자에게는 재택 의료 서비스를 연결해 주는 등 환자의 상태에 맞는 의료 서비스를 체계적으로 조율한다. 국민이 주치의를 통해 신뢰할 수 있는 의료 조언을 받을 수 있다면, 검증되지 않은 건강식품이나 불필요한 수액 치료 등에 덜 휘둘리게 될 것이다. 제대로 된 설명을 듣지 못해 여러 병원을 전전하는 일도 줄어들 테니 의료비 절감 효과도 기대할 수 있다.

주치의 제도는 이미 여러 선진국에서 효과적인 건강 관리 모델로 자리 잡고 있다. 영국은 모든 국민이 주치의 역할을 하는 ‘일반의(General Practitioner)’를 등록하도록 하고 있다. 프랑스는 ‘담당 의사(Medecin traitant)’를 지정해 이를 통해야 의료보험 혜택을 받을 수 있는 제도를 운용한다. 독일은 ‘가족 주치의(Hausarzt)’ 제도를 갖추고 있다. 캐나다와 미국도 ‘가정의(Family Doctor)’를 통해 지속적인 건강 관리를 받을 수 있는 시스템을 운영 중이다.

한국은 경제 발전과 함께 국민 건강 수준도 크게 향상돼 세계가 부러워하는 장수국으로 올라섰다. 그러나 노령층의 신체적·정신적 건강 문제는 매우 심각하다. 초고령 시대에 국민 건강을 지키려면 누구나 신뢰할 수 있는 주치의를 두고, 지속적인 도움을 받을 수 있어야 한다. 대통령만 주치의가 필요한 것이 아니다.

※외부 필진 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

임재준 서울대 의대 및 서울대병원 내과 교수

!["1분내 뇌졸중 예측하는 AI 소프트웨어 '닥터눈' 연내 FDA 허가" [제이랩스가 주목한 바이오텍]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/26/2GP4C37AXM_1.jpg)