구조적 저성장 기조 속에서 인공지능(AI)을 통한 돌파구를 찾는 곳은 우리나라뿐만이 아니다. 특히 제조업 기반이 약한 유럽 국가들을 중심으로 AI에 집중 투자하는 사례가 늘고 있다.

영국이 대표적인 사례다. 키어 스타머 영국 총리는 올 초 50개 항목으로 구성된 AI 전략을 발표했다. 주요 내용을 살펴보면 국가 슈퍼컴퓨터를 새롭게 구축하고 공공 컴퓨팅에 구축에 들어가는 자원(AIRR)을 2030년까지 20배 이상 확대할 계획이다.

단순히 공공의 연산 능력을 확대하는 것을 넘어 교육, 도로 유지 보수 등의 공공 서비스 역량을 강화해 10년 동안 최대 4700억 파운드(약 865조 원)의 경제적 효과를 낼 수 있다는 게 영국 정부의 구상이다. 여기에 ‘AI 성장 구역’을 지정해 각종 규제를 없애고 전력망을 깔아주는 한편 민간투자를 집중 유치하기로 했다. 영국의 1호 AI 성장 구역은 옥스포드시 남쪽의 컬럼이라는 작은 마을로 결정됐다.

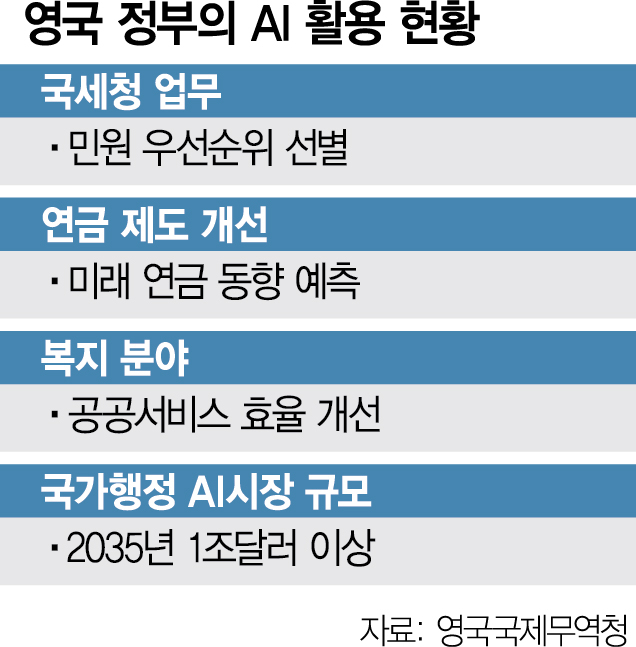

영국 정부는 이 같은 조치를 통해 국가 AI 시장이 2035년 1조 달러 이상의 규모로 성장할 것으로 보고 있다.

영국에서는 이미 다양한 공공 부문에서 AI를 활용하고 있다. 세금·복지·비자·여권 등 정부의 허가 처리 과정에 AI를 활용해 공공 서비스의 효율성을 높이겠다는 목표다. 현재 영국의 정부디지털서비스(GDS)는 연금 규제 기관과 협력해 미래의 연금 제도 동향을 예측하는 데 AI 알고리즘을 활용 중이다. 영국의 국세청(HMRC)도 AI를 활용해 민원 우선순위를 파악한다. 각종 행정처리의 비효율을 개선하기 위해 적극적으로 AI를 정부 업무에 적용하고 있는 추세다.

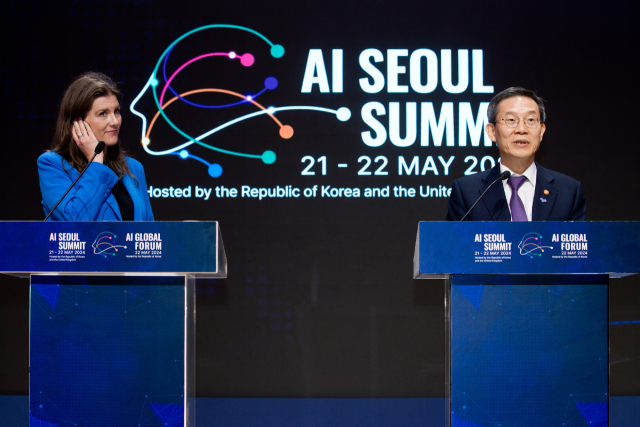

규제 개선도 활발하게 진행되고 있다. 영국의 과학혁신기술부는 2023년 ‘인공지능 규제 백서’를 발간했다. 이는 2022년 제안된 ‘인공지능 규제 프레임워크’에 담긴 규제 이행 원칙과 방안을 구체화한 것이다. 백서에는 AI 샌드박스와 테스트 베드가 필요하다는 지침이 담겼다.

구체적으로 단일 분야에 속하는 상품·서비스에 다수의 규제 기관 승인이 필요한 경우를 중심으로 샌드박스를 우선 추진하고 추후 ‘복수 분야’로 확대한다는 내용이 담겨 있다. AI 상품이나 서비스 출시에 다수의 규제 기관이나 규제 지침이 관련된 경우 시장 진입장벽이 높아질 수 있는 만큼 우선적으로 규제를 풀고 사후 조정하는 방침으로 혁신을 꾀하겠다는 것이다. 이처럼 영국 정부는 기술 규제가 아닌 AI 오남용 규제, 획일적 규제가 아닌 구체적 상황에 따른 유연한 규제를 지향하고 있다.

한국도 지난해 12월 AI 기술 진흥을 위한 법적 근거를 담은 ‘AI 기본법’이 국회 본회의를 통과했다. 향후 마련될 시행령에 따라 규제의 범위와 요건 등이 마련될 것으로 전망된다. 이준만 서울대 경영대 교수는 “AI는 인프라가 없으면 성장할 수 없는 산업”이라며 “국가 수준에서 콘텐츠를 만들 필요는 없어도 AI가 잘 운영될 수 있는 인프라를 만드는 것은 필요하다”고 말했다.

![[보안칼럼]국가 혁신 보안정책, 법규정이 개정돼야 시장이 움직인다](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/06/news-p.v1.20250506.7b552c04f7b34161907cde4023ed6cf6_P3.jpg)

![AI 스타트업 1호 구매자는 日정부…반도체도 '무제한' 자금 지원[다시, KOREA 미러클]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/06/2GSOYPGGAN_1.jpg)