아침에 일어나니 문자가 와있다.

“8시30분에 아침식사합시다. 호텔 로비로 내려오세요.” 부리나케 세수만하고 내려간다. 전공이 소프트웨어다 보니 대부분 출장은 실리콘밸리 지역이다. 실리콘밸리 아침의 차갑게 메마른 텅빈 사막공기는 여전히 익숙해지기 어렵다. 실리콘밸리에서는 켜켜이 오랜동안 쌓여있는 흔히 일컫어 지는 “전통”이라는 축적된 삶의 냄새가 느껴지지 않는다. 그대신, 대박을 향해 무한질주하는 에이스들의 고도의 긴장된 삶과 경쟁의 이면에서 낙오되어 아무렇게나 방치되어 망가진 잔해들이 여기저기 널려있을 뿐이다. 전세계 최고 두뇌들이 신선한 피처럼 계속 수혈된다. 이를 자양분삼아 혁신과 발명이라는 생명체를 실리콘 밸리는 계속 잉태한다. 생명력을 다한 세포들은, 화려한 과거와 무관하게 퇴출된다. 산타클라라, 산호세, 서니베일의 음식점에 앉아서 가만히 주위 테이블의 대화에 귀를 기울이면 그걸로 IT기술동향 파악은 끝이다. 실리콘 밸리 힘은 거대한 사옥을 가진 빅테크가 아니다. 작은 3층 건물들을 가득 메운 무수히 많은 스타트업들에서 그 폭발적인 힘이 나온다. 엔지니어들이 모여서 하룻밤에 의기투합하고 회사를 세운다. 엔젤들(개인투자자)은 창업자를 만나 오분정도 이얘기 저얘기 그냥 사는 이야기를 나눈다. 그리고 지갑을 열어 십만불짜리 수표를 그자리에서 건넨다. 작은 기업들이 끊임없이 명멸하고, 정보가 광속으로 흘러다닌다.

우리나라에도 실리콘 밸리가 있다. 바로 대치동 학원가다. 수년전 아이 대학입시 상담을 받으러 대치동 학원가를 간 적이 있다. 대치동 학원가의 분위기에 깜짝 놀랐다. 실리콘 밸리의 그것과 판박이다. 우리나라에도 이런곳이 있다니. 대치동 학원가의 강사들. SKY급 학벌을 지닌 대한민국 최고의 두뇌들이다. 한 건물에 10여평짜리 소규모 학원들이 수십개가 들어있다. 엘레베이터에서, 학원 건물 1층 분식집에서, 그 근처 맥도널드에서 온갖 정보가 교환되고 생성된다. 활기가 넘친다. 논술 예상문제 하나 제대로 맞추면, 단번에 일타강사가 된다. 작은 학원들이 수시로 명멸한다. 성공하면 외제차는 기본이고, 마흔살이 되기 전에 건물주가 된다. 대치동 학원가는 철저한 시장논리만으로 성장한 생태계다. 나는 대치동 학원가를 새로이 명명하고자 한다. 대.치.밸.리. 자본과 두뇌가 대박을 재생산 하는 곳이다. 물론, 대치밸리의 존재 이면에 있는 왜곡된 수능구조와 학원에 치여 회색빛 삶으로 질풍노도의 시기를 보내는 우리내 초/중/고등생들에게는 미안하지만 말이다.

실리콘 밸리와 같은 건강한 기술 생태계 조성은, 우리 대한민국의 30년 숙원사업이다. 1990년대부터 “인프라 구축”, “세제혜택”, “스타트업 생태계 구축”, “RnD 투자확대”등 같은 이야기를 반복해서 부르짖고 예산을 태웠지만 별 효과가 없다. 한국에서 실리콘밸리같은 테크 성지를 언제나 볼수 있을지 요원하다. 테헤란 벨리, 구로 디지털 단지, 판교 테크노 벨리 모두 스타트업의 발원지로 불리기에는 많이 부족하다. 1990년대 벤쳐붐으로 화려하게 탄생한 테헤란 밸리는 2000년대 인터넷 버블이 꺼지면서 흔적없이 증발했다. 구로 디지탈 단지는, 많은 소프트웨어 기업들이 있지만, 열정페이로 근근히 버텨가는 기업들이 대부분이다. 판교 테크노 밸리는 스타트업의 성지가 아니다. 성공한 기업들의 전시장이다. 판교 테크노 밸리는 멋지게 차려입은 카무원(카카오+공무원), 네무원(네이버+공무원), 삼무원(삼성+공무원)이라 불리는 젊은 기득권층이 대부분이다. 도전정신으로 무장한 새끼 호랑이 같은 젊은이들은 찾아보기 어렵다. 우리나라의 IT 업계는 대치동 학원가 같이 자본과 비젼과 인재로 구축된 치열한 생태계가 필요하다. 정부정책으로 간신히 유지되는 억지춘향밸리말고 말이다.

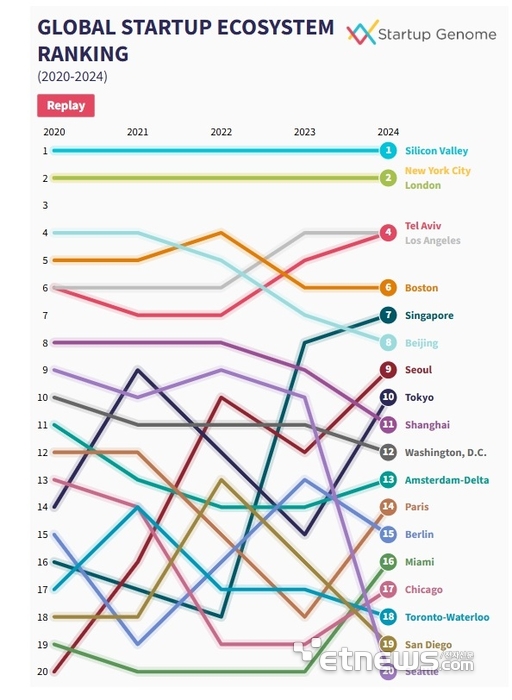

이제까지 정부는 스타트업을 위한 혁신생태계 구축을 위해 많은 노력을 했다. 대치동 생태계를 벤치마킹해서 무엇이 결여었는지 다시금 고민해야한다. 첫째는 학교다. 우리나라의 벤쳐단지에는 학교가 없다. 대학 캠퍼스는 벤쳐 생태계의 핵이다. GESR2024 (global startup ecosystem report)에서 전세계 스타트업 생태계 도시 순위를 발표했다. 1위에서 5위까지의 도시들로 실리콘 밸리, 뉴욕, 런던, 텔아비브, 보스톤등이 있다. 이들의 공통점이 있다. 중심에 대학캠퍼스가 자리잡고 있다. 실리콘 밸리는 스탠포드 대학에서 시작했다해고 과언이 아니다. 중동 스타트업의 성지인 텔아비브는 텔-아비브대학 (Tel-Aviv University)과 이스라엘 공대(Technion)가 정점에 있다. 보스톤에는 하버드와 MIT가 있다. 칭화대와 북경대가 있었기에, 북경의 중관촌이 중국의 실리콘밸리로 자리를 잡을 수 있었다. 세상을 뒤흔든 '베이징 딥시크 AI기초기술 연구유한공사'가 있는 곳이 바로 베이칭 하이덴구 중관촌(中關村)이다.

둘째는 유연성이다. 스타트업 생태계에서는 속도가 최우선이고 결과의 수월성이 지고지순의 선이다. 정부의 모든 사업은 절차적 공정성이 최우선이다. 기획, 평가, 선발등 모든 과정에서 공정성 담보에 역량이 집중된다. 때문에 관이 운영하는 스타트업 타운은 입주기업 모집에, 공고, 선발 위원회 구성, 평가등 몇단계의 과정을 거쳐야 하고 여기에 빠르면 6개월, 늦으면 1년도 걸린다. 속도가 생명인 스타트업들은 이런 과정을 감내할 수가 없다. 관주도의 스타트업 타운 조성이 매번 실패하고 판교테크노밸리가 대기업과 중견기업들의 사옥촌이 되버린 것도 같은 이유다. 대치동 학원가에서는 임대 계약서 쓰고 도장찍으면, 한달안에 수업을 시작할 수 있다. 절차의 공정성과 결과의 수월성은 상극이다. 절차적 공정성과 결과의 수월성을 어떻게 무리없이 만족시켜내느냐 하는 것이 관주도 스타업 생태계 생성에서 핵심이다.

AI 기술 전쟁이 확전일로다. 강대국간의 AI 기술패권 다툼에 작은 나라로서 나름 살길을 찾아야 한다. 언제나 그래왔듯이, 우리가 믿을 것은 머리밖에 없다. 스타트업들이 마음껏 활개칠 수 있는 제대로된 창업공간이 하루빨리 구축되어야 한다. 온갖 표준화 이야기나 AI알고리즘이야기가 쏟아져 들리는 삼겹살집들이 속히 생기기를 기대해본다.

원유집 카이스트 교수 ywon@kaist.ac.kr

〈필자〉카이스트 교수, 카이스트 스토리지 연구센터장이다. 서울대에서 학사·석사를 받고 미국 미네소타 대학에서 컴퓨터과학으로 박사학위를 받았다. 인텔에서 근무 후, 1999년 한양대학교에서 교수생활을 시작했고, 2019년 부터 카이스트 전자공학과 교수로 재직중이다. 제 39대 한국정보과학회 회장을 역임했다. 셋탑박스용 파일시스템, 플래시 메모리용 펌웨어등 상용기술개발에 성공하고, 세계 스토리지 기술발전에 일조했다. 운영체제분야의 세계적 권위자이다. 우리나라 시스템 소프트웨어의 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있다.

![[에듀플러스]후발 '시대인재' 큰 폭 성장 vs 전통의 '대성·메가·이투스·종로' 성장세 주춤…시대인재 독주 체제? 본격적인 반격 시작?](https://img.etnews.com/news/article/2025/04/14/news-p.v1.20250414.880315888c0740e9983d816cd89515a4_P1.png)

![베이징만 1100명인데 韓 AI 전문교사 ‘0명’…"갓성비 통했다" 다이소 매출 '4조' 육박 [AI 프리즘*스타트업 창업자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/15/2GRJ4YQ1YR_1.jpg)

![[디자인 와이너리] '설빙'과 '제네시스'로 본 한글 로고타입의 난해함](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202504/thumb/29410-71939-sampleM.jpg)

![[ET단상]과학기술혁신펀드 출범에 즈음해](https://img.etnews.com/news/article/2025/04/11/news-p.v1.20250411.43456880a94b4405915a4fb9c53931de_P3.png)

![[가장 보통의 투자] 기술 특례상장은 성공 보증수표가 아니다](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202504/thumb/29411-71942-sampleM.jpg)

![[34th SPECIAL_ Hotel Trend] "호텔에서 맞이하는 특별한 첫 생일", 국내 호텔 돌잔치 트렌드](https://www.hotelrestaurant.co.kr/data/photos/20250416/art_17445902463503_e17825.jpg?qs=2601)