2007년 1월 9일 미 샌프란시스코의 한 행사장에서 검은색 터틀넥 니트를 입은 남자의 등장은 스마트폰 혁명의 서막을 알렸다. 스티브 잡스는 피처폰이 주를 이루던 시장에서 터치스크린 인터페이스와 앱 생태계를 도입해 인류의 삶에 획기적 변화를 가져왔다. 아이폰의 출현은 단순한 기술적 변화 그 이상이었다. 스마트폰의 보급으로 인해 언제 어디서나 인터넷에 접속할 환경이 조성됐고, 정보의 소비 방식 및 소통 방식까지 변모시켰다. 사회관계망서비스(SNS)의 확산과 모바일 커머스의 발전을 이끌며 애플은 단숨에 세계를 호령하는 정보기술(IT) 회사로 발돋움했다.

그런 애플이 사면초가다. 애플은 제품이나 서비스 완성도가 떨어진다고 판단하면 수개월에서 1년이 넘도록 제품 출시를 연기할 정도로 완벽을 추구하는 기업이다. 하지만 팀 쿡 최고경영자(CEO) 체제 아래 이런 모습이 온데간데없이 사라졌다. 시장 트렌드가 인공지능(AI)으로 바뀌는 데 대한 대응이 미숙했다. 개인화된 AI 음성 비서 ‘시리(Siri)’ 출시 지연으로, 시장에서는 이미 애플의 미래 성장 동력에 대해 의문을 품기 시작했다.

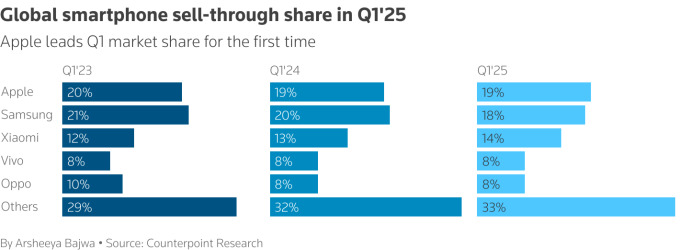

도널드 트럼프 대통령까지 애플의 발목을 잡고 있다. 미·중 관세전쟁이 격화하면서 아이폰의 90%, 생산품의 95%를 중국에서 만드는 애플에 비상이 걸렸다. 부랴부랴 중국과 인도에서 150만대의 아이폰을 전세기로 공수했지만 미봉책에 불과하다. 세계 최대 시장인 중국에서 지난해 4분기엔 화웨이, 샤오미에 밀려 스마트폰 시장 점유율 3위로 밀려났다. 설상가상으로 자국 내에서도 ‘폐쇄적 생태계’로 인한 집단 소송에 시달리고 있다. 여기에 글로벌 시가총액 1위 자리마저 마이크로소프트(MS)로부터 위협받고 있다.

제조 다각화 효과도 트럼프발 관세엔 무용지물이다. 아이팟이나 애플 워치, 맥북 등의 일부 모델은 베트남에서, 아이폰 16시리즈를 포함한 저가형 모델은 인도에서 만들고 있지만, 이들 국가에도 어김없이 고관세가 부과됐다. ‘혁신의 아이콘’도 이젠 옛말이라는 비아냥이 나온 지 오래다. ‘영원한 1등’은 없다지만, 퍼스트무버(선도자)에서 패스트팔로어(추격자)가 된 애플. 한 입 베어먹은 사과가 벌레 먹은 사과가 될지 지켜볼 일이다.

김기동 논설위원

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[심재석의 입장] 이재명 대표의 ‘AI 육성론’에서 빠진 것](https://byline.network/wp-content/uploads/2025/04/FuriosaAI-Lee.jpg)

![中 희토류 중단에 대체 관련주 급등 [줍줍리포트]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/14/2GRIOUYSYZ_1.jpg)

![비전프로 쓴맛 본 애플, 스마트글래스 '올인'? [윤민혁의 실리콘밸리View]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/14/2GRINACQTA_1.jpg)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 스피드 세상](https://img.segye.com/content/image/2025/04/13/20250413510884.jpg)

![AI 전략 바꾼 MS... 엔비디아, 좋은 시절 다갔다!? [위클리 디지털포스트]](https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202504/53962_147138_743.jpeg)