오늘날 인공지능(AI) 분야 가장 뜨거운 화두는 범용인공지능(AGI·강인공지능) 달성 여부다. 오픈AI가 GPT-5를 발표하며 어떤 부분에서는 AGI를 달성했다고 주장하면서 논쟁이 격화되고 있지만, 정작 이런 논의가 핵심을 놓치고 있는 것은 아닐까 생각해본다.

많은 사람들이 “AI가 소수점 계산도 제대로 못하는데 무슨 AGI냐”고 묻는다. 하지만 이는 AGI의 본질과는 다른 차원의 질문일 수 있다. AI에게 계산기나 코드를 활용하라고 지시하면 언제나 정답을 내놓는다. 문제는 인간이 AI에게 적절한 방식으로 질문하지 못한다는 기술적 이슈일 뿐이며, AGI 달성 여부와는 별개의 문제로 보인다.

약인공지능(Narrow AI)과 강인공지능(AGI)을 둘러싼 논쟁의 핵심인 'AGI가 무엇인가'라는 질문은 '인간이란 무엇인가'라는 수천년 된 철학적 화두와 맞닿아 있다. 특정 작업만 수행하는 약인공지능과 달리, 인간처럼 범용적 사고가 가능한 강인공지능의 경계를 어디에 둘 것인가? 이런 형이상학적 논쟁도 의미가 있지만, 우리가 AGI에 기대했던 실질적 능력들이 이미 달성되고 있다는 사실에 주목할 필요가 있다.

실제로 오픈AI 발표에 따르면 GPT-5는 연구자들이 만든 거의 모든 평가 지표에서 인간 수준을 넘어섰다고 한다. 작년 야심차게 만들어진 '인류 최후의 시험(Humanity's Last Exam)'이라는 평가 도구가 있다. 이를 통과하면 인류 정점 수준의 지능을 보유했다고 평가하겠다며 큰 기대를 모았지만, 불과 1년도 안 돼 최신 AI들이 이미 상당 부분 문제를 풀어내고 있다. 제작자들이 예상한 시간의 4분의 1밖에 걸리지 않았다. 60억 인구 중 이 문제들을 모두 풀 수 있는 사람이 과연 몇이나 될까. 어쩌면 우리는 약인공지능에서 강인공지능으로의 전환을 넘어 인간의 모든 지적 능력을 초월하는 초인공지능(ASI)을 논해야 할 시점인지도 모른다.

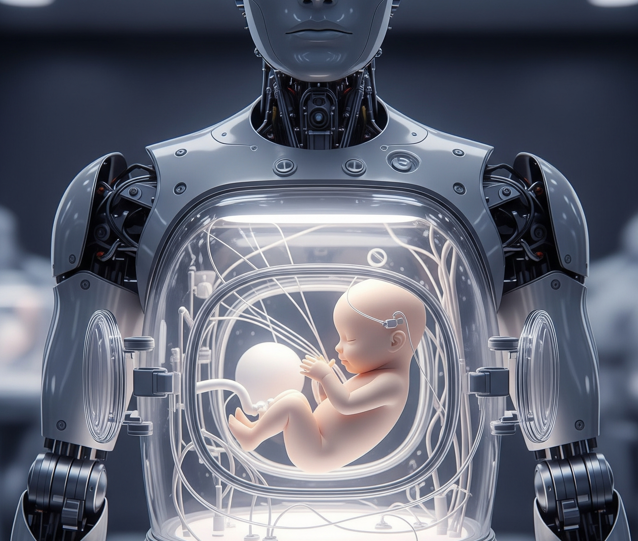

실효성 측면에서 보면 강인공지능 달성은 이미 상당 부분 이루어졌다고 볼 수 있다. 남은 과제가 있다면 AI에게 메모리의 연속성과 시공간적 존재성을 부여하는 것인데, 기술적으로 불가능한 일은 아닐 것이다. 다만 이를 구현해 AI에게 개인성을 부여하는 것이 과연 바람직한가는 별개의 문제일 수 있다. 애착인형에도 인격을 부여하는 인간의 특성을 고려하면, 기술적으로 가능하더라도 구현하지 않는 것이 현명할 수도 있다.

AGI는 하늘에서 외계인이 떨어지듯 갑작스럽게 나타나는 것이 아니다. 어느 순간 돌아보면 이미 도달해 있는, 점진적이면서도 필연적인 과정일 것이다. 올해 들어 프란티어 모델 개발사들의 발표 주기가 3개월 미만으로 단축되고 있는 변화 속도를 보면, 오픈AI만의 독주가 아닌 만큼 빠르면 한 달, 늦어도 석 달 내에 주요 AI 모델들이 모두 AGI 수준에 도달할 가능성이 있다. 올해 말이면 AGI는 '추론'이나 '사고'처럼 일정 기준을 의미하는 평범한 기술 용어가 될지도 모른다.

인류 역사에서 기술은 늘 인간의 노동을 덜기 위해 발전해왔다. 50년 전까지는 주로 육체노동을 대체했지만, 이제 딥러닝은 처음으로 인간의 지적 노동까지 대체할 가능성을 보여주고 있다. 특정 영역에 국한됐던 약인공지능의 한계를 넘어, 범용적 지능을 갖춘 강인공지능이 현실화되고 있는 것이다. 지적 활동이 계량 가능한 디지털 작업으로 치환되는 이 시점에서, 우리 삶의 얼마나 많은 부분이 변화할 것인가.

이제 약인공지능과 강인공지능의 구분이나 AGI 달성 여부를 논하는 대신 그 이후를 고민해볼 때가 아닐까. 시간은 생각보다 빠르게 흐르고 있다. 철학적 논쟁도 중요하지만, 이제는 AGI 시대가 가져올 실질적 변화에 대비해야 할 필요가 있다. 실존적 문제뿐 아니라 실질적 문제를 함께 고민해야 할 상황이다.

신정규 한국소프트웨어산업협회 초거대AI추진협의회 이사·래블업 대표 jshin@lablup.com

![[로터리] ‘디지털 불멸’의 빛과 그림자](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/11/2GWL3FWOUH_1.jpg)

![[주필칼럼] AI가 불러오는 아프리카의 신(新)바람](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250832/art_17548019096937_12c0e1.jpg)

![[ET톡]정치권 정쟁에 빛바랜 'K-AI'](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/11/news-p.v1.20250811.2a9d713448994032a0ec6e7f954aef4c_P3.jpg)