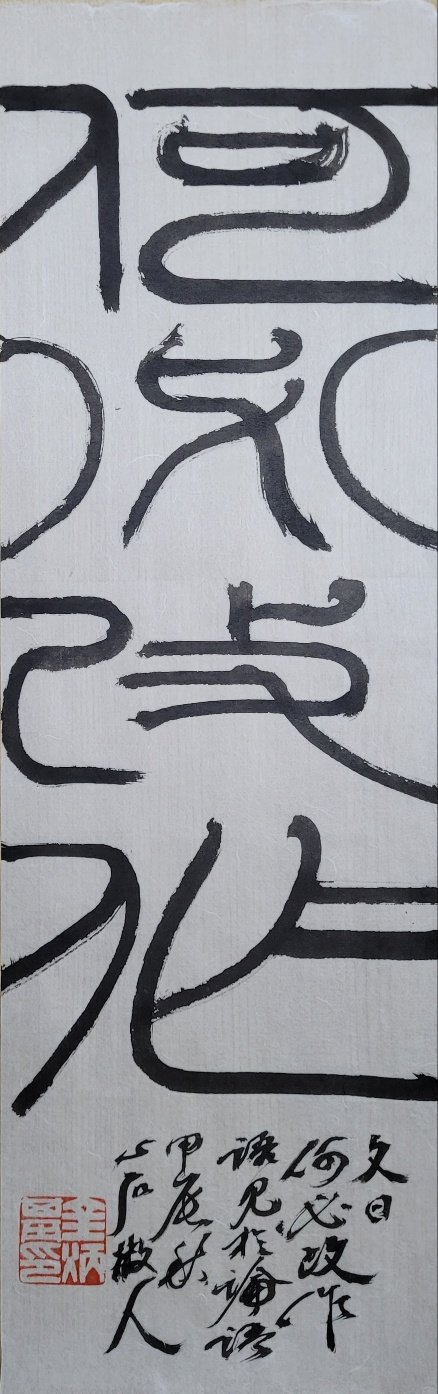

노나라 사람이 ‘장부(長府)’라는 창고를 짓자, 공자의 제자 민자건이 “옛것을 수리하여 사용하면 될 걸, 기필코 새로 지어야 한단 말인가(何必改作)?”라고 말했다. ‘改’는 흔히 ‘고칠 개’라고 훈독하지만 여기에서 ‘개작(改作)’은 ‘고쳐 짓는다’는 뜻이 아니라, ‘새로 짓는다’는 뜻이다. 민자건의 말을 전해 들은 공자는 “민자건, 이 사람은 차라리 말을 안 할지언정, 했다 하면 반드시 들어맞는 말을 하곤 한다”며 칭찬했다.

요즈음 우리는 뜯어내 버리는 게 너무 많다. 옷이며 신발이며 가재도구며 집이며…. 절실한 필요에 의해 새로 사고 새로 짓는 경우도 있지만, 아직 멀쩡한 데도 단지 유행이 지났다는 이유만으로 내다 버리고 뜯어내고선 또 사고 새로 짓는 경우가 참 많다. 그게 다 지구 자원 고갈과 환경오염으로 이어진다는 생각을 하면 ‘인류는 벌을 받을 수밖에 없겠다’는 생각이 들곤 한다. 그럼에도 심지어는 ‘소비가 미덕’이라며 자꾸 사고 버리고 또 짓는다. ‘새로움’과 ‘발전’이라는 이름의 호랑이 등에 탄 ‘기호상인(騎虎上人, 騎:탈 기)’이 되었다. 만족을 모르는 채 더 편리한 새것을 탐내느라 호랑이 등에 얹혀 불안에 떨며 내달리고 있는 우리네 삶이 끝 가는 곳은 어디일까? ‘하필개작’이리오.

김병기 서예가·전북대 명예교수

![[우리말 바루기] ‘기부채납’의 뜻을 알고 있나요?](https://img.joongang.co.kr/pubimg/share/ja-opengraph-img.png)

![[이기봉 소장의 디지털 한 줄 팁 80] 장인의 손에서 더욱 빛나는 좋은 연장](https://www.dentalarirang.com/news/photo/202410/42821_70814_4948.jpg)

![[미래의 날개 먹거리와 일자리] 생산적 투자·기술개발로 ‘자원의 저주’ 마법 푼다](https://www.idaegu.co.kr/news/photo/202410/2024103101001051600064502.jpg)