“혹시 거기도 정산금 안 들어와요?”

전화를 받고는 정신이 번쩍 들었다. 그리고 깨달았다. 당했다는 걸. 서현정(51)씨는 다급하게 본사에 전화를 넣었다. 그러나 돌아온 답은 말문을 막았다.

“다른 점주랑 연락하는 거 계약사항 위반인 거 알아요? 위약금 내고 싶어요?”

프랜차이즈 전성시대다. 2022년 말 현재 전국의 ‘가맹점’ 수는 35만2866개에 이른다. 2019년 25만8889개이던 가맹점 수는 ‘코로나19’의 저항조차 가볍게 뚫어내면서 상승일로다. 가맹본부는 8759개, 상표(이하 ‘브랜드’)는 1만2429개에 이른다. 하지만 조심해야 한다. 악덕 사기 업체도 무수히 존재한다. 적은 초기 투자비용에 혹하고 장밋빛 미래에 대한 사탕발림에 넘어갔다가는 쌈짓돈은 말할 것도 없고 기둥뿌리까지 뽑히기 일쑤다.

서씨가 ‘만쿠라’를 알게 된 건 2년 전이다. 오규당·커스텀델리·쥬바코·달크랩·롤썸·롤리아·텐무스·산텐모리·오니기리봉봉 등 숱한 브랜드를 거느린 만쿠라는 50여 개 백화점 음식 코너에 입점해 있었다.

서현정씨는 ‘백화점 입점’에 혹해 가맹계약을 맺고 서울의 한 백화점에 입점했다.

정영호(32·가명)씨도 크게 다르지 않았다. “월 600만원은 충분히 벌 수 있다”는 만쿠라 측 호언장담에 계약을 체결했다. 그는 2022년 8월 충청 지역의 한 백화점에 만쿠라 브랜드 중 하나인 만뽀스키우동을 개점했다. 개점과 동시에 만쿠라 본사가 1100만원을 일시불로 가져갔다.

그러나 실제 월수입은 150만~200만원 정도에 불과했다. 정산도 늦어 늘 현금이 빠듯했다. 급기야 지난해 3월부터 정산금이 들어오지 않았다.

“만쿠라 본사는 점포 개점 때 목돈을 받아 운영하던 구조라 마구잡이로 점포를 개점했어요. 그러다가 포화 상태가 돼 추가 개점이 어려워지니까 돈줄이 막힌 거죠. 막판에는 돈만 받고 개점을 안 해주거나 심지어 한 점포를 놓고 여러 명한테 돈을 받은 경우도 있었어요.”

정씨는 요령부득이던 본사 직원의 개점 초기 당부도 그제야 이해할 수 있었다. “사장님은 대표 아니에요. 우리 회사 과장이에요. 아셨죠? 어디 가서 대표라고 하면 계약 위반이에요. 3000만원 위약금 물어야 해요.”

왜 그랬을까. “프랜차이즈가 아닌 것처럼 꾸미려고 계약서상에 점주들을 본사 과장으로 기재해 놓은 거예요. 형식상 본사 직영점으로 돼 있어 가맹사업법 위반 책임을 묻기 어렵다고 하더라고요.”

설상가상으로 계약 기간이 끝나면서 백화점에서도 쫓겨났다. 백화점의 계약 상대방이 본사로 돼 있어 정씨가 아무리 사정해도 통하지 않았다. 정씨에게 남은 건 미정산금 4700만원과 눈덩이처럼 불어난 빚 1억2000만원뿐이다. 서씨 역시 6000만원의 피해를 본 채 문을 닫아야 했다.

이들과 비슷한 처지의 가맹점주들은 50여 명에 이르며 추산 피해액은 총 50여억원이다. 본사는 대금 지급을 차일피일 미루더니 결국 법인 파산신청을 했다. 지난해 12월 6일 열린 파산 채권자 집회는 눈물바다였다.

“여러 피해자가 대성통곡했어요. 10억원의 피해를 본 분이 있는데 ‘아침부터 밤늦게까지 뼈빠지게 일만 한 게 죄냐’며 펑펑 우셨어요. 만쿠라 대표 김모씨는 경호원 2명을 대동했고, 집회가 끝난 뒤 도주하다가 점주들한테 붙잡혀 옷이 찢어졌어요. 그런데도 ‘판사가 다 이야기했잖아. 줄 돈 없어’라고 큰소리치더라고요.”

법원이 파산신청을 받아들이면서 본사는 채무를 대거 탕감받았다. 법원이 변제에 사용해도 된다고 허락한 8억~9억원도 만쿠라 직원 등 선순위 채권자들이 대부분 가져갔다. 후순위 채권자였던 점주 50여 명에게는 겨우 총 2억원이 돌아왔다. 그것도 물품 공급업자 등 30여 명과 함께 나눠 가져야 한다. 서씨가 호소했다. “서울 마포경찰서에서 대표 김씨를 사기 등 혐의로 수사 중인데 영 시원치 않아요. 계엄 이후에는 손을 놓아버린 것 같아요. 김씨의 재산 차명 이전 의혹도 있는데 수사해야 밝히든 말든 할 것 아니에요?” 김씨는 중앙일보의 해명 요청에 응하지 않았다.

설치기사로 일하면서 겨우 부인과 두 자녀를 부양하고 있는 정영호씨는 아픔이 좀 더 크다. 임신 7개월이던 부인이 답답한 마음에 본사에 함께 갔다가 충돌 과정에서 그만 배 속 아기를 잃은 것이다. 정씨의 눈이 충혈되기 시작했다.

“꿈에 죽은 아기가 자꾸 나와서 너무 힘들고 괴로워요. 사산(死産)한 날 아내와 울면서 ‘아기를 위해서라도 돈을 꼭 받아내자’고 다짐했는데 만쿠라 파산으로 어려워졌어요. 아기한테 약속을 못 지킨 것 같아서…” 들썩이는 어깨와 낮은 울먹임이 그의 말을 삼켜버렸다.

프랜차이즈 본사·가맹점 ‘이익 불균형’…물류마진 아닌 로열티 방식으로 전환을

한국 프랜차이즈(이하 프차) 산업의 근원적인 문제점은 가맹본부(본사)와 가맹점의 이익이 서로 비례하지 않는다는 사실이다. “가맹점이 잘못되면 본사, 즉 가맹본부도 잘못돼야 하는데 그렇지 않다는 게 문제의 본질”(문정훈 서울대 농경제사회학부 교수)이란 것이다.

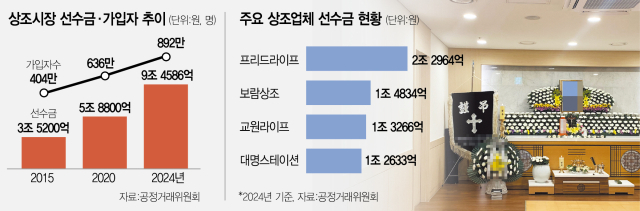

본사 수익이 물류마진(물류 공급가에서 매입가를 뺀 차액), 즉 ‘차액가맹금’ 중심으로 설계돼 있어서다. 가맹점 수 확대나 가맹점이 반드시 본사에서 구매해야 하는 이른바 ‘필수품목’의 확대 또는 공급가 인상에 주력할 수밖에 없는 이유다.

이 때문에 가맹점은 매출이 많든 적든 본사로부터 필수품목을 일정량 이상 사야 한다. 문 교수는 “본사가 가맹점주에게 물품 장사를 한다는 게 한국 프차의 대표적 특성”이라고 지적했다. 정원석 정책미래소상공인연구소 대표도 “한국 프차는 물류 유통회사”라며 “가맹본부 한 곳에서 여러 개의 브랜드를 출시해 한 지역에 몰아넣는 것도 물류비를 아끼려는 의도”라고 말했다.

그 결과는 상호 불신이다. 공정위의 ‘2024년 가맹 분야 서면실태조사’에 따르면 가맹점주 4567명 중 54.9%는 “본사의 불공정거래 행위를 경험했다”고 응답했다. “필수품목 중 불필요한 품목이 있느냐”는 질문에도 78.7%가 “있다”고 답했다. 정준영 중앙대 경영학과 교수는 “본사가 독점적 지위를 악용해 합법적 폭리를 취하고 있다”고 꼬집었다.

물품대금의 카드 결제 제한, 각종 수수료 전가 관행, 할인·광고·판촉 행사 참여 강요도 불신을 키운다. 정연승 단국대 경영학부 교수는 “신뢰가 없으니 서로 책임을 떠넘기려는 관행이 지속하는 것”이라며 “상호 소통과 협의 강화를 통해 가맹 산업의 질적 성숙을 끌어낸 뒤 수익 구조를 로열티 방식(가맹점 수입의 일부를 일정 비율로 받는 방식)으로 전환해야 한다”고 말했다.

가맹점주 협상권 강화 요구도 꾸준히 나온다. 점주 단체가 구성된 프차는 18%에 불과하며 본사가 점주 단체의 거래조건 협의 요구에 응할 의무도 없다. 정종열 전국가맹점주협의회 자문위원장은 “양측이 한자리에서 만나는 것만으로도 분쟁의 상당수는 해결될 수 있을 것”이라며 “만남을 끌어낼, 최소한의 시스템 마련이 필요하다”고 말했다.

◆특별취재팀=박진석·조현숙·하준호·전민구 기자, 사진 김성룡 기자 kailas@joongang.co.kr

!["아니 사장님, 또 쉬게요?" 월3회 휴무도 눈치보는 점주들 [자영업리포트- 프랜차이즈 갑질]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202502/24/e2ed8428-a12f-4b97-b3b5-64a635cf97a1.jpg)

![“차액가맹금이 뭐길래” 대법원만 바라보는 프랜차이즈 [기자수첩-유통]](https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202502/news_1740101419_1464539_m_1.jpeg)