농지에 태양광 설비가 들어서면서 땅값과 임대료가 들썩이고 있다. 200년 전 데이비드 리카도가 설명한 현상이다. 그는 『정치경제학과 과세의 원리』(1817)에서, 지대는 토지 자체의 생산력이 아니라 한계지 대비 초과 수익에서 발생한다고 분석했다. 태양광 붐이 일고 있는 농촌은 이 고전적 차액지대론이 재현되는 무대다.

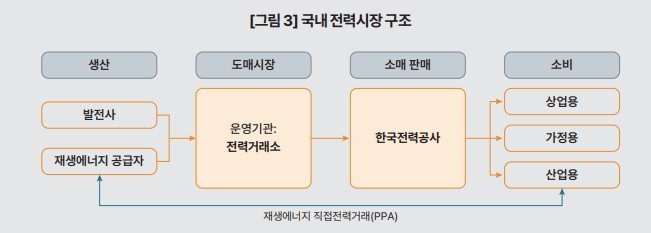

태양광 발전은 토지 집약적이다. 1메가와트(㎿) 설비 기준으로 연간 임대료만 최소 1300만원, 발전 원가의 10%에 달한다. 사업은 토지가 싼 전남·전북·경북·충남 등 남부 농촌에 집중되고, 수도권은 높은 지가와 주민 갈등 탓에 보급이 더디다. 농촌 전력을 전력 수요가 집중된 도시로 보내려면 초고압 송전망 같은 ‘에너지 고속도로’를 대폭 확충해야 한다.

제11차 전력수급기본계획은 태양광을 2024년 29.5기가와트(GW)에서 2038년 77.2GW까지 확대한다. 지상형 설비만으로도 서울 면적에 맞먹는 땅이 필요하다. 이때 ‘좋은 땅’의 기준은 농업 수익이 아니라 일사량과 변전소 인접성 같은 입지 조건이다. 입지가 유리할수록 임대료가 치솟는 리카도의 메커니즘이 작동한다. ‘언젠가는 태양광 부지가 될 수 있다’는 기대만으로 지가가 오른다. 반대 사례로, 대만은 정부가 소규모 농지 태양광을 금지하자 해당 지가가 21.8% 하락했다.

태양광 확대가 임대료 상승을 부르고 임대료는 다시 발전 원가를 높이는 악순환 구조가 형성될 수 있다. 파장은 취약한 농지 구조와 맞물려 더 커진다. 농가의 절반 이상이 임차농이며, 경영주 평균 연령은 68세다. 태양광 사업자가 부재지주의 땅을 장기 임차하며 일시불 임대료를 제시하면 기존 임차농은 수년간 일군 경작지를 하루아침에 잃을 수 있다. 후보지 소문만으로도 임차료가 오르고 관련 없는 농지까지 비용이 뛴다. 임차농은 퇴거 압력이나 비용 인상에 시달린다.

자작농 중심인 현행 제도는 임차농 보호 장치가 미흡하다. 영농형 태양광이나 ‘햇빛연금’ 같은 소득 보완책이 거론되지만, 부재지주-임차농 구조나 음성 임대, 왜곡된 이익 배분을 근본적으로 해결하기 어렵다.

최근에는 헌법의 ‘경자유전(耕者有田)’을 재해석해 농지는 소유와 관계없이 농업에만 쓰도록 하는 ‘농용 원칙’ 주장도 제기된다. 하지만 그렇게 되면 태양광 발전 용지 확보는 더욱 어려워진다.

태양광 확대는 거스를 수 없는 흐름이다. 하지만 농민이 소외되는 농촌 태양광은 허상이다. 임차농 계약갱신권 보장, 임차료 안정화, 농지은행을 통한 공적 임대 관리 확대 같은 안전망이 마련돼야 한다. 그래야 태양광은 농민과 함께 성장하는 전환 에너지로 자리잡을 수 있다.

김재경 에너지경제연구원 선임연구위원

![[나리카와 아야의 시사일본어] 오쿠션](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202509/06/5c5507ff-73fa-41c7-9f82-78ab8a3b8147.jpg)

![킵스바이오파마, 강남 사옥 확보 소식에 주가 '쑥'[Why 바이오]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/04/2GXRT3QJV1_1.jpg)

![李 지적한 지주택, 공사비 증액에 ‘이중 감시장치’ 채운다…"尹 정부 2년간 집 산 외국인 20% 늘었다" [AI 프리즘*부동산 투자자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/05/2GXS87D0AA_1.jpg)

![부모 명의 주택, 자녀가 무상으로 거주해도 괜찮은걸까? [도와줘요 자산관리]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/06/2GXSO5P5AE_1.jpg)

!["리투오 품절 사태" 엘앤씨바이오, 14.5% 껑충 [Why 바이오]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/05/2GXS846XIQ_1.jpg)