2017년 포항지진 당시 발생한 '지반 액상화' 현상에 대응하는 인공지능(AI) 기반 기술이 개발됐다. 우리나라도 더는 지진 안전지대가 아닌 가운데 정부출연연구기관(출연연)이 국민 안전 확보에 직접 기여하는 연구성과다. 최근 심각성이 높아지는 싱크홀 등 각종 지반 재해 대응에도 효과가 기대된다.

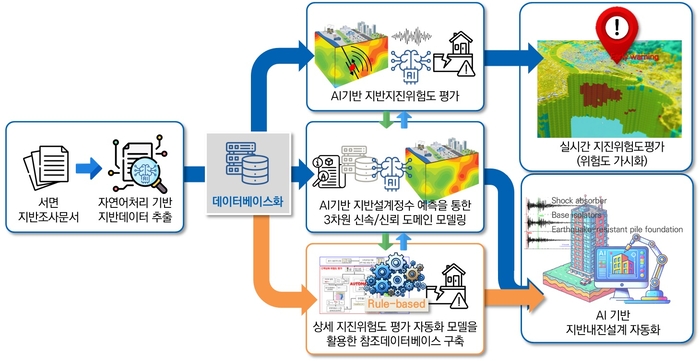

한국건설기술연구원(원장 박선규)은 지반연구본부 연구진이 'AI 기반 지반지진위험도 평가 및 지반내진설계 자동화 기술' 연구 일환으로 액상화 평가·대응 원천기술을 다수 확보했다고 12일 밝혔다.

지반 액상화는 물이 찬 모래가 지진 하중을 받아 액체처럼 약해지는 현상이다. 물이 뿜어져 나오거나 건축물이 내려앉고, 하수관 등 지하 시설물이 솟아오르며 파괴되기도 한다.

연구진이 개발한 첫 번째 기술은 '서면 시추 정보 추출기술'이다.

시추 청보는 각종 지반 조사 정보를 심도별로 정리한 자료로, 액상화 평가·대응 핵심이다. 다만 전문적인 표·그림 등으로 이뤄져 전문가 외에는 활용하기 어렵다.

연구진은 AI로 각종 지반 정보를 손쉽게 얻을 수 있게 했다. 숙련된 전문가의 95% 수준 정확도를 이뤘다. 또 양식에 구애받지 않도록 자연어 처리 기반으로 구현했다.

연구진은 'AI 기반 지반 지진위험도 평가 기술'도 개발했다. 지진파가 지반 통과 시 발생하는 증폭·감쇠 효과 등 '지반응답' 해석 역시 액상화 평가에 중요한데, 이 역시 AI로 간편화한 것이다.

이는 서면 시추 정보 추출기술과 연계된다. 시추 정보를 입력하면 액상화 위험도 평가까지 일련의 결과를 원터치 도출할 수 있다. 95% 정확도다.

평가 속도는 사람과 비교 불가능하게 빠르다. 전문가가 통상 지반 정보 한 건(공)을 평가하는 데 약 4시간이 걸리는데, 이 기술로는 1분에 1만 공 평가가 가능하다.

연구진은 이들 두 개 기술을 지반 내진 설계에 활용할 수 있게 하는 자동화 프레임워크도 개발 중이다.

연구를 주도한 한진태 박사는 “이들 기술은 지난 2022년 서울시가 만든 '서울 공간정보플랫폼 S-맵' 오픈랩에 탑재, 액상화 위험지도 안내에 활용될 정도로 실효성을 인정받았다”며 “액상화 대응으로 국민 안전 확보에 크게 기여할 수 있으며, 현재 이슈인 싱크홀 등 각종 지반 재해 대응에도 적용 가능성이 있다”고 말했다.

김영준 기자 kyj85@etnews.com

![[기고] 실무 현장에 필요한 비즈니스용 AI 프롬프트 템플릿 설계 중요성](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/12/news-p.v1.20250512.013ad064d9f345ae895d3662a82e5fc2_P3.jpg)

![마린온에서 진화한 소해헬기…한국형 ‘기뢰 킬러’ 나왔다 [박수찬의 軍]](https://img.segye.com/content/image/2025/05/09/20250509515443.jpg)