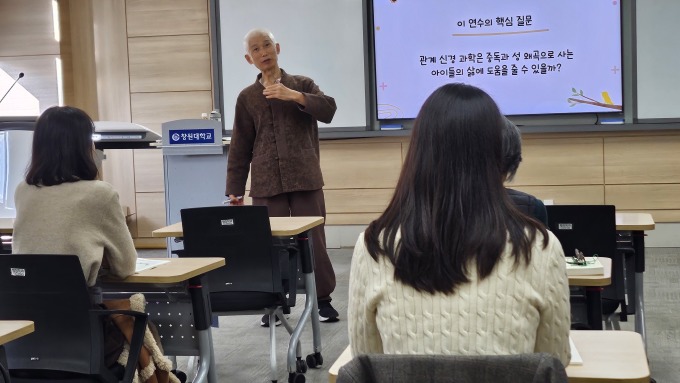

박정인(단국대 대학원 과학기술정책융합학과 학술연구교수)

디지털 법치주의란 디지털 기술의 발전으로 인한 새로운 사회 영역에서도 법의 지배 원리가 그대로 적용되어야 한다는 현대적 법철학적 개념이다.

즉, 기술이 법보다 앞서나가는 현실 속에서도 국가 권력의 행사는 헌법과 법률에 의해 통제되어야 하며, 국민의 기본권은 기술의 변화에도 불구하고 동일한 수준으로 보장되어야 한다는 원리이다.

디지털 법치주의는 첫째, 적법절차로서 기술을 이용한 행정·수사 행위도 법률상 근거와 절차를 따라야 한다는 의미이다. 둘째, 권력통제는 디지털 감시나 데이터 수집 등도 명확한 법적 통제를 받아야 한다는 것이다.

셋째, 기본권 보호는 기술로 인해 새롭게 침해될 수 있는 프라이버시, 표현의 자유, 데이터권을 적극적으로 보호해야 한다는 의미이기도 하다.

4차 산업혁명 시대의 도래와 함께 사회의 모든 영역이 디지털화되고 있다. 행정·사법 절차 역시 종이문서와 물리적 증거의 시대를 넘어, 전자정보가 핵심 증거이자 통치 수단으로 기능하고 있다.

그러나 이러한 변화 속에서 '기술의 편의'가 '인권의 한계'를 넘어서고 있다는 우려가 높아지고 있다. 최근 몇 년간 수사기관이 피의자의 휴대전화, 노트북, 클라우드 계정 전체를 복제·분석하는 사례가 빈번히 발생하며, 개인의 사생활·직업상 비밀·제3자의 통신정보까지 광범위하게 침해되는 일이 반복되었다.

이러한 현실은 디지털 공간에서조차 헌법상 기본권이 실질적으로 보호받고 있는가라는 근본적인 의문을 제기한다.

이러한 문제의식 아래, 2025년 10월 31일 서영교 의원 등 11인이 발의한 「형사소송법 일부개정법률안」(의안번호 2213841)은 전자정보 압수·수색 절차를 인권 중심으로 재정립하려는 시도로 평가된다. 본 개정안은 '선별압수의 원칙', '절차참여의 보장', '법원의 실질적 통제'를 명시함으로써, 디지털 수사절차에서의 헌법적 통제 원리를 구체화하였다. 이는 곧 '인권 중심의 디지털 법치주의'의 실현을 향한 입법적 전환점이라 할 수 있다.

그러므로 '디지털 법치주의'란, 기술발전으로 변화한 사회영역에서도 여전히 법의 지배가 유효하게 작동해야 한다는 원리로서 이는 단순히 '기술의 합법적 사용'을 의미하는 것이 아니라, 국가의 모든 디지털 행위가 헌법상 기본권의 틀 속에서 통제되어야 한다는 것을 뜻한다. 즉, 국가의 수사·행정·정보수집 권한은 디지털 환경에서도 동일하게 적법절차, 비례의 원칙, 사생활 보호, 정보자기결정권 등 인권 보장 원리에 의해 제한되어야 한다는 의미이다.

그럼에도 불구하고, 인권 중심의 접근이 기술유출 방지나 국가안보 수사에 장애로 작용할 수 있다는 우려도 제기된다.

예컨대 첨단산업기술, 군사기밀, 국가핵심기술 등이 외국으로 유출되는 사건의 경우, 수사기관이 확보해야 할 전자정보가 광범위하고 기술적으로 복잡하다.

이때 선별압수 원칙을 지나치게 엄격히 적용하거나, 피의자 측의 절차참여권이 과도하게 보장되면, 증거 확보의 실효성이 떨어지고, 오히려 기술유출 혐의자에게 증거인멸의 시간을 제공하는 결과가 될 수도 있다.

또한, 수사기관이 압수·분석 단계에서 검색어, 기간 등을 지나치게 제한받을 경우, 기술이 복합적으로 얽힌 지식재산 침해나 산업스파이 사건의 전모를 파악하기 어려워질 수 있다.

따라서 인권 중심의 디지털 법치주의가 단지 인권의 보호에만 머무르지 않고, 국가 경쟁력과 산업보호라는 공익적 가치와 조화롭게 설계되어야 한다. 인권과 기술안보는 대립하는 가치가 아니라, 법적 설계를 통해 조화될 수 있는 상호보완적 가치이다. 그러므로 이를 위해 다음과 같은 입법적 보완이 필요하다.

첫째, 중요기술 사건에 대한 특례절차 도입이 필요하다. 국가핵심기술·산업기밀 유출 사건의 경우, 법원의 통제를 유지하면서도 신속한 전자정보 확보가 가능하도록 절차적 특례를 마련해야 한다.

둘째, 보안감독관 제도 도입을 촉구한다. 디지털 압수·수색 과정에서 인권침해를 감시하되, 동시에 기술정보의 무단 유출을 방지할 수 있는 전문감독관 제도를 검토할 필요가 있다.

셋째, 인권·안보 균형 평가체계 구축이다. 수사·행정 과정에서 인권침해 위험과 기술보호 필요성을 함께 평가하는 "디지털 법치 영향평가 제도"를 도입할 수 있다. 넷째, 국가안보 목적의 데이터 접근 절차 명문화가 필요하다.. 산업스파이 사건 등 국가안보 관련 범죄에서는 특별한 요건 하에 제한적 데이터 접근을 허용하되, 사후 심사와 통제 장치를 병행해야 한다.

인권 중심의 디지털 법치주의는 기술의 발전 속에서도 인간의 존엄을 최우선 가치로 삼는 헌법적 이념이다. 그러나 그것이 기술안보·산업보호의 기능을 약화시키는 방향으로 작용해서는 안 된다.

결국 우리가 지향해야 할 것은 "인권과 안보의 균형 속 법치주의", 즉 기술의 보호와 자유의 보장을 함께 달성하는 법적 조화이다. 서영교 의원의 형사소송법 개정안은 그 출발점에 있다. 앞으로 디지털 수사와 기술보호의 영역에서도, 인권의 존중과 국가의 안전이 상호 견제와 보완의 원리 속에서 공존하는 새로운 디지털 헌법질서가 확립되기를 기대한다.

※ 박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법 등 지식재산과 산업 보안, 방위기술 전략 등의 이슈를 다뤄왔으며 스포츠 엔터테인먼트법을 전문 연구하는 한국스포츠엔터테인먼트법학회 연구이사로 활동하고 있다.

![심의 대신 맞춤법 교정·정책 패싱 수두룩… ‘제2법무계’ 전락 [심층기획-국가경찰委 새 판 짜자]](https://img.segye.com/content/image/2025/11/03/20251103516439.jpg)

![[단독] 안건 부결 5년간 단 2건… 거수기 된 경찰 통제기구 [심층기획-국가경찰委 새 판 짜자]](https://img.segye.com/content/image/2025/11/03/20251103516105.jpg)

![[속보]강훈식 “재판중지법 불필요…정쟁에 대통령 끌어들이지 말아달라”](https://img.khan.co.kr/news/2025/11/03/news-p.v1.20251103.8ca99bc2785e47f288bb459f60ecf7fa_P1.webp)